[一周谈资]现实放大镜 电影为何钟爱描摹未来世界

2012-10-11 23:52:17来源:时光网

编者注:上世纪90年代初,阿诺·施瓦辛格曾经“全面回忆”了一把未来世界,那个时候人们对未来地球的想象有一种科幻的衰败感,以及更大程度的去想象了明暗交错的火星,20多年后,《全面回忆》卷土重来,几乎是一模一样的情节继续去描绘故事,不过不同的是,这次有2亿美元的巨资用来重新设计了人们想象中的未来世界,大都会、贫富差距、淅淅沥沥的雨水、半生不熟的移民文化、乱七八糟的拥挤住宅、漫天乱飞的高科技飞行器……

大部分科幻作品都在利用对未来世界的想象和描绘达到人类对未来的各种诉求,大银幕总是热爱描摹未来,高科技包裹的未来、灭亡掉的地球未来、被垃圾吞噬的未来在电影中一而再再而三的被想象,科幻迷几乎是在年复一年对未来的翻新想象中长大的,那么电影为什么如此热爱未来世界,未来用时间、展望、科学、幻想、奇妙的设定去展开故事之外,还向我们表达了什么呢?

“在科学技术的力量到达之前,我们已经到达了那些世界”。用儒勒·凡尔纳这句话来形容科幻电影中的未来世界是再合适不过了。那是人类在现阶段有限的认识基础上对无限未来可能的一种憧憬,并不是预测。科幻电影不是“天气预报”,只是人类的幻想思维空间在大银幕得到了影像化的施展。科幻电影中的未来世界形态各异,融合了宇宙太空、当代科技、宗教文化、历史传承等多种内容。其中有乐观景象,有悲观思维,有外星入侵,也有科技恐惧。

1、社会警示意义无论是科技的负面影响,还是人类对现实社会发展的种种担忧,总能在科幻电影中找到应有模板。《奇爱博士》、《1984》表现专制社会思想和反乌托邦,《终结者》、《异形》这样颇具娱乐元素的通俗化电影,科技在未来世界对人类的反噬,总是建立在一个极端而恐慌的社会环境中。当代科学技术的大力推广和在技术领域上应用不足是未来世界焦虑症的一个客观原因,而主观原因则在于掌握科技手段的人类,作为主体,对科技的滥用,导致危机一触即发。

所有展示未来危机的电影里,都具有“技术至上”原则,人类在未来拥有生产力极为先进的社会,但这一成就的代价就是人性的缺失。人在技术社会中没有主体性,只是庞大社会机器中的零件。要知道,在现实社会中个人主义价值观普遍存在,科幻电影即便展示了500甚至一万年后的世界,其价值观体现仍旧是当代的,科幻电影无疑是现实社会的一面放大镜。

2、奇观的审美性由于科幻电影本身反映的是不存在的事物,但为了增强观众的代入感,科幻电影往往会在现实的基础上进行夸大处理。在《第五元素》、《银翼杀手》、《环形使者》等电影中,电影有意无意的对未来都市进行了宏观描绘,极具视觉美感。而在《绝世天劫》、《2012》中,地球上的灾难效果极具冲击力,更不要说《星河战队》、《迷失太空》这样直观的描述宇宙战场的电影。无论是危机四伏的未来,还是一片美好蓝图的景象,科幻电影中所展示的高科技背景下的未来世界,以及宏大场面和火爆打斗,是具有吸引观众的审美性的。

然而产生的负面影响就是让上世纪“科幻电影的黄金时代”一去不复返。诸如《发条橘子》、《银翼杀手》这样有着强烈象征性的恐惧隐喻的电影被温和而乏味的忧虑感所代替,好莱坞电影塑造的未来世界更多是在追求视觉奇观和大众的审美娱乐,诸如《月球》这样拥有沉重命题的电影是非常少见的,其回报率是非常低调。

3、想象力的飞跃从某种意义上来说,科幻电影代表着一个梦想,正是由于科幻电影具备童话般的特质,科幻扩大了人类的视野,未知领域带给人们的问题和神秘性也随之深入,而各种充满奇思怪想的科幻片更是在银幕上占据了一定的比例,科幻电影,可以是一台造梦机器,未来世界提供了现实梦想的可能。

《哆啦a梦》中的22世纪,可以说是所有人心目中未来,哆啦a梦的神奇口袋中千奇八怪的道具更成为了所有孩子们心中的梦想。而鸟山明的漫画《阿拉蕾》中,企鹅村是一个荒诞但又充满梦幻的不可思议的地方,学校不用考试,物品都有生命,动物都会说话,超人是白痴...这里没有黑暗面。

只有在这种远离现实的梦想世界中,人类才会把内心的忧虑、自由的梦想转化为形象的产物。没有如此绚丽多姿的未来世界做烘托,科幻电影不会脱离开现实的土壤飞翔梦想的天空。当观众在欣赏科幻电影中,才有可能放弃现实中的繁琐和压力,全身心的沉寂在迷幻的未来世界中,可以这样说,科幻电影所塑造的未来世界,可以最大程度上跨域梦想与现实之间无法逾越的鸿沟。

科幻电影两大元素:科学与幻想

一、科幻电影两大元素:科学与幻想

1、超前的科学

1969年,美国阿波罗登月计划成功的把人类送上了月球,让科幻变成了现实。

28年后,科学家凯文·沃威克成功的芯片植入自己的体内,实现了同电脑的链接,美其名曰:世界上第一个电子人。

以上例子只是冰山一角,大量的硬科幻作品基于现实中的科学技术,从而进行理性的夸大,导致那些看似遥远的未来科技其实达成指日可待。不光是科幻作品,甚至在一些其他种类电影电影中出现的“超前科技”到了现在已经是小儿科级别,比如但虹膜识别技术、可视电话、全息影像技术等,早已与“科幻”二字划清界限,最起码在早期《007》电影中出现的针孔摄像头目前在地摊中都能找得到。

2、超前的幻想科幻电影终归来说,是在幻想,无论是基于现实还是天马星空。硬科幻电影中出现的世界,都是基于现实技术而激发出的灵感,难免会造成“时差”,尤其对于早期的科幻电影来说,但“时差”并不代表着瞎编乱造,“出来混,迟早要还”,对现实社会的影射是这些电影中的真理。

虽然2001年早已过去,但并不妨碍《2001:太空漫游》成为科幻电影史上最伟大的电影之一。

但这部被称为“开创未来电影新纪元”的作品不是对未来的预测,而是寓言。机器杀人只是代表了人类制造机器的一种可能性之一,这部上世纪60年代的电影,以一种沉思的悲观态度看衰人类的未来。

在这样的世界里,人们所能做的就是服从再服从。这并不是虚构,而是一种基于现实的“虚拟”,讽刺了现实世界的腐败。大卫·芬奇重拍此片,预计明年上映。

当然,科幻电影中超前的未来世界并非一味的悲观,更多的电影还是将“乌托邦社会”留在了未来。

虽然2015年还未来到,但在《回到未来2》中所出现的未来世界与目前相距甚远,漫天飞舞的汽车、窗户可以变成电视机、磁悬浮滑板,还有斯皮尔伯格的儿子,小斯皮尔伯格拍摄的3D电影《大白鲨19》。这部1989年的电影展现的未来世界充分体现了未来的不可预知性,起码当时的电影工作者就没有预料到电脑和手机的普及让时下大量青年变成了宅男,而不是电影中满大街无事生非的嬉皮士。当然积极的一方在于,耐克已经申请了自动绑鞋带专利,就像电影中那款鞋子一样。

科幻电影的三种启示

二、科幻电影的三种启示人类对未来的焦虑、对科技以及外太空等的恐惧,使得大量科幻电影带有明显的悲观主义。悲观主义的代表人物,德国著名哲学家亚瑟·叔本华曾经表示:“人生如同上好弦的钟,盲目地走。”在好莱坞的电影工作者看来,当今社会中潜伏的种种危机,以及未来世界的不可预知性,世界迟早要被这帮孙子们搞垮。

1、战争阴影当人类进入核时代的时候,也意味着我们掌握了一种让地球完蛋的方式。爱因斯坦曾经说过:“我不知道第三次世界大战将怎么打。但是我却知道第四次将如何打:用棍棒和石头。”可见在那个时候,人们便开始担忧核武器那能够毁灭全世界的威力。

无论是人类之间的PK(《艾利之书》),还是人与机器人之间的战争(《终结者》),这些电影都展示了一场核战过后的荒芜大地,核辐射与紫外线赤裸裸的蚕食着人类的家园,地球早已不再适合人类居住。

人类的核大战在很久以前将一切化为乌有,而大自然在重新进化过程中开了个荒唐的玩笑……

2、天外来“客”科幻电影的末世论还体现在人类对来自外太空的恐惧方面,“天外来客”成为毁灭地球的罪魁祸首。这种毁灭地球的方式是同类科幻电影中最常见的一种,将毁灭地球的罪魁祸首推给旁人,以便能在极端环境展现人类的团结和人性的写照,无疑是西方普世价值的最好体现。

在上世纪50年代“科幻片的第一个黄金时期”中,曾出现过大量“外星人入侵地球”题材的电影,与冷战的时期核战危机的阴影脱不开关系,那么发展到今日,外星人入侵则成为了好莱坞主旋律电影的主要承载对象。从《独立日》到《洛杉矶之战》,甚至《变形金刚》系列,即便地球被砸个稀巴烂,总有一小撮英勇的战士成为“救世主”。将外星人当成假想敌,无疑是现实社会的一面镜子。

“天外来客”的另一种表现形式,就是小行星等天体撞击地球,在以《天地大冲撞》、《绝世天劫》为代表的电影中,无论地球是否遭到撞击,那末日前的悲观景象和人性刻画成为这些电影中最拿手的渲染方式。更何况,行星撞击地球所造成的奇观场面,流星雨、海啸、地震等,也是该类电影的长项。

当我们面对这种毁灭性的力量时,反抗的机会其实比7000万年前的恐龙多不到哪里去……

3、环境问题人类对生化技术无限度的开发,最严重的后果就是让地球变成细菌的天下。这类题材的科幻电影是近几十年比较新兴的片种,毁灭世界的不是浓烟滚滚的核战,也不是行星撞地球这样的干脆方式,而是那些看不见的微生物,其中电影类型载体多种多样,但都逃不掉这些无形杀手的魔掌。

这两部电影的共同点就是制造了人类强烈的孤独感,当自己成为了群体中的异类,是否还有足够的生存欲望去迎接明天的太阳。

科幻电影中的环境灭世,并不是凭空想象,因为即便是在在现代社会环境和自然环境中,都有着生存上的危机。人类对自然界的大肆掠夺,能源匮乏、臭氧空洞、全球变暖这些问题早已是老生常谈。

在更多科幻电影中,环境问题所带来的末世更像是一个结果而不是起因,人类赖以生存的地球环境被各式各样的方式加以破坏,无论是核战过后的核辐射,还是饱含病毒的大气,人类在未来生存的环境极为脆弱,从而导致危机四伏的戏剧性冲突。

比如美国版《哥斯拉》,常年的核试验导致当地的生物受到核辐射,一只普通的蜥蜴变成了高达90英尺的庞然大物,飘游过海将曼哈顿夷为平地。这类电影代表了人类活动对环境的影响,对于未来的悲观,不仅是一种对于未来的忧患,还是一种对人类现在的行为的警示。

三、科幻电影的四种焦虑科幻电影中的焦虑因素是有历史渊源的,主要是来源于人类对科技的恐惧,早在第一次世界大战过后,科幻电影就显示出人们对科学技术破坏性影响的疑虑。反映2000年空想未来城的表现主义科幻名片《大都会》,展现了被机器社会奴役的工人组成的未来世界,引起无数人的梦魇。

二战结束之后,化学武器的使用,蘑菇云的升起,冷冰冰的计算机、充满魔力的电子媒介产品,这些技术的发明超出了当时人们的认知范畴,加之冷战的背景和麦卡锡主义,乃至后来的登月计划和越战,被誉为“第一个黄金时期”的科幻电影,充满了灰暗,焦虑和绝望的悲观色彩。《地球停转之日》、《奇爱博士》、《2001:太空漫游》这些电影让乐观的美国人难以接受,这种情绪一直蔓延到人类对科技世界熟悉的70年代末,才出现了《第三类接触》和《ET》这样的温馨科幻片。

这与现实中突然停电对日常生活的影响是一个道理。当然,一个危机四伏的未来世界无疑比一片光明的乌托邦也更能产生戏剧性,无论是科技影响这样的主观因素,还是对于外太空的未知恐惧还是现实社会发展的负面因素,科幻电影中的未来焦虑症主要体现在以下几个方面。

1、人工智能机器人是科幻电影中常见的主题,未来世界中的机器人都处于烂大街状态,凡是涉及到机器人的电影,都绕不开阿西莫夫的《机器人三大定律》,但随着主题的深化,机器人的身份早已跳出了“为人民服务”范畴,也就是银幕上常见的“反人工智能”类电影。

可见,在大量科幻电影中,所有悲观论调都脱离不开机器的影响。机器是否会反叛?具有自我意识的人工智能是否具有“人权”,(《人工智能》),这些都是科幻电影中永远讨论的话题。

2、生化技术早在上世纪30年代,《科学怪人》的诞生就引发了人类的生物技术的担忧。而当克隆技术、基因工程等技术不断发展后,科幻电影就从中获取灵感,而人类在该领域中认知程度有限导致这一类型科幻片的主题是清一色的恐惧和忧虑。

《侏罗纪公园》中用基因培育出的恐龙,《异形》中维兰德公司始终想要得到异形这种生物来进行生化研究,《人兽杂交》中培育出的雌雄同体的基因怪物等等。这几部电影的结局无疑早已命中注定,但背后都有一个共同的诉求,就是对生化技术上的“禁区”的限制。

3、高度文明这类电影并不是指的某种技术所造成的恐慌,而是由科学技术的整体发展带来对未来的影响。

这是一个靠着制度运行的社会机器,让人看到了高度文明背后的恐慌,缺乏最起码的人文关怀。

除此之外,大量科幻电影中,那个被高科技所改变的人类世界是那样的令人后怕。《全面回忆》、《记忆裂痕》中人类的记忆被未来科技修改或抹去,陷入已知和未知的混乱漩涡中,《兵人》中主人公被高科技芯片培育的超级战士所取代,被丢弃在一个垃圾星球上,那里全是被科技进步而遗忘的产品,甚至还有人类。

4、异化的人性除了机器人和克隆人的身份认证,科幻电影还在未来世界中大量的讨论人与非人之间的关系。这些科幻电影大多数会去描写某种异类的入侵和威胁,把人类放在宇宙的尺度下,它们更多是在描述异化现象,对地球、乃至整个宇宙中,人类身份的思考。

同时还有大量外星人题材的科幻电影,他们没有大摇大摆的开着宇宙飞船来毁灭地球,而是将人类作为一个躯壳和傀儡,从而进一步的对人类世界进行蚕食,包括《天外魔花》、《异种》、《异形战场》、《极度空间》等等无数科幻电影借用了“进入人类躯壳”和“伪装”的概念。这实际正是人异化为非人的行为,通过“他人”来定位人类所处的位置,也最大限度地展现了未来世界的荒谬,而恰恰是这种故事能给观众带来最强烈的不安和恐惧感。

说好的乌托邦呢? 21种科幻电影中的未来人类社会(作者:云起)

说好的乌托邦呢? 科幻电影中的未来人类社会

从《银翼杀手》到《第五元素》,从《全面回忆》到《大都会》,电影常常是人类对未来投去或深情或鄙夷一瞥的工具。而我们则在观影的过程中,对这种大银幕上的未来或赞许或摇头。

两个世纪之后,地球是什么样子?没有犯罪,没有疾苦,共同富裕?还是垃圾遍地、饿殍遍野?人类文明空前繁荣还是被摧毁殆尽?这一切可能,在各种科幻片里,都有不同的解答。因为讨论的是人类社会的未来,所以,外太空、外星球和异形,没有出现在这里。按照这种思路,著名的《帝国》杂志给还在地球上水深火热生活的我们开出了一份混搭着乐观和悲观情绪、杂糅着狂妄和审慎态度“畅想片单”,让我们看一看,未来世界,地球究竟会是什么样子。

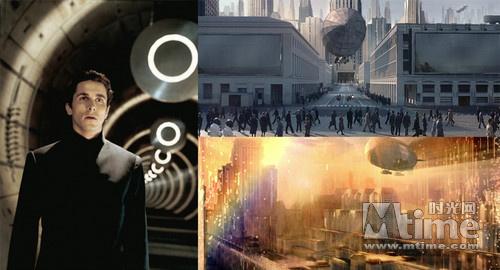

1、《大都会》

在某种程度上,《大都会》并不是一部全然的科幻片,我们可以把它当作“社会幻想片”来看待。影片故事设置在2026年,人类被分成两个阶层,劳动者和思想者。劳动者只会劳动,没有任何头脑;思想者只会思考,没有任何劳动技能。然而,当思想者统治者的儿子爱上劳动者的女儿玛利亚的时候,巨变就来临了。虽然影片在上映的时候收获的批评远大于赞誉,可是随着社会的发展,影片的价值也逐渐开始显现——它像是箴言一样精准地预言了未来世界的发展。

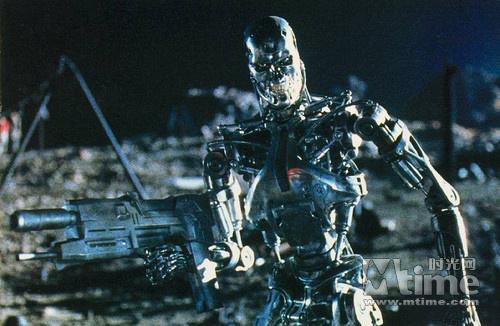

2、《终结者2》

其实,卡梅隆在《终结者》系列里对未来世界的描绘非常有限,大都是透过从未来穿越而来的康纳生父凯尔·里斯和终结者之口讲述出来的。但在《终结者2》的开场,卡梅隆还是展现了他的野心,一个经典的镜头也由此诞生:伴随着隆隆的车轮声,终结者一脚踏碎人类头骨,未来人类与机器人激战后满目疮痍的画面展现在我们眼前……

《终结者》系列对于人类科技的反思,也被浓缩在这个经典的开场之中。后来卡梅隆将这个开场彻底放大,打造了《终结者:3D版越空之战》的主题3D影院,让大家身临其境体验这一恐怖的未来景象。

3、《机器人总动员》

作为一部动画片,《机器人总动员》中展示出的拳拳情意、暖暖爱意足以让人无语凝噎并彻底忘记这是一部动画片。影片中的情感是重头戏,而科幻——只不过是两个机器人爱情的底色,毕竟只有科技到了幻想的水准之后,机器人才可能有“爱情”。

很少有商业性的动画片敢于涉足科幻题材,而皮克斯首次涉足科幻类题材,就再一次证明了自己动画界的“老大地位”。在这部电影中,令人津津乐道的皮克斯的人设再次展现出了自己的魅力,无论是windows风格的Wall-E还是苹果风格的Eva都让人心生怜悯,电焊人和缺乏运动的肥胖人类也让人忍俊不禁。

4、《12猴子》

影片带有极强的特瑞·吉列姆的个人化色彩,也带有极强的宗教和玄学的色彩。影片讲述了一个从未来回到过去了,希望拯救人类的人。电影中展示了一系列“穿越”的镜头,现在、未来、过去,被杂糅在了一起。无论是地下城、到处逃窜的动物还是荒废的城市,都显现出了一种“枯寂”和“宿命”的特色。很少有人知道,这部电影翻拍自法国新浪潮中一部令人费解的电影《堤》。其导演是新浪潮中最令人不解的克里斯·马克。这部被马克称为“影像小说”(photo-roman)的电影由一系列照片配以诗歌一般的旁白组成。《12只猴子》的监制很早就对这部“电影”情有独钟,在他的推手之下,翻拍片《12只猴子》才得以出生。

5、《银翼杀手》

淅淅沥沥的雨、闪烁刺眼的霓虹灯、乱七八糟的移民文化——在雷德利·斯科特的经典之作《银翼杀手》中,未来世界便是这幅乱糟糟的样子。或许,这个未来世界,真真正正地表达了“光怪陆离”的视觉含义。这部影片的未来世界产生了巨大的影响,后世的很多电影、小说都得到了它的“惠及”。“视觉未来学家”希德·米德把这种风格称为“复古装饰”与“别致垃圾”的混合体。这部电影中的影像,与《2001太空漫游》和《我不能死》中的未来世界极为不同——或许,这就是斯科特对未来的黑色隐喻。

6、《光明战士阿基拉》

大友克洋一贯喜欢“爆破”性的主题,这部《光明战士阿基拉》深得其中三味。整部动画片除了保留有大友克洋的一贯的工业化和冷峻的特色外,还异常的真实。可以说这种真实性已经超越了动画片和电影的承载力而达到了启示录和预言的高度。即使在20多年后的今天再看,也一点没有老态与拖沓之感。除此之外,影片有着极为强烈的反现代社会的情绪倾向,这种“无法无天”的质感,在另一种层面上造就了影片的“末世风格”。

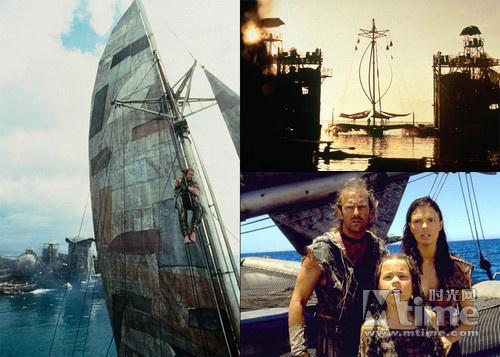

7、《未来水世界》

凯文·科斯特纳主演的这部票房惨败的影片其实并没有对未来社会的图景做过多的设计,导演反其道而行之,他把整个人类文明都淹没在了海洋之下。于是,一朝一夕之间,人类失去了自己的生存场所,而不得不在海上做起了“吉普赛人”。或许,淹掉所有的人类文明是一种非常激进的想法,但是看着日益升高的海岸线,我们或许能明白,《未来水世界》里的世界,可能并不是危言耸听。

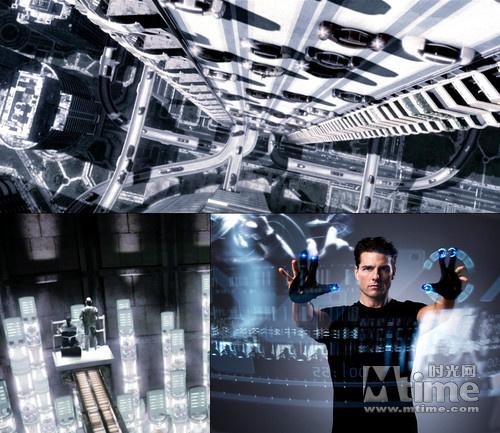

8、《少数派报告》

斯皮尔伯格的《少数派报告》可能不是他最好的科幻片,但是影片对PKD小说的改编以及视觉化展示,却还是有着相当水准的。片中的未来世界,充满了各种高科技的设备,无论是阿汤哥操作的那个“体感电脑”还是那些自己在贫民窟里寻找目标的视网膜机器人,都令人神往。当然,“体感电脑”现在已经几乎成为了现实——那些体感游戏,就是这个幻想的现实版本。很显然,斯皮尔伯格并没有想把这部电影拍成什么过家家的游戏,卡明斯基那些晦涩、阴暗的镜头语言,就是个中范例。

9、《蠢蛋进化论》

《蠢蛋进化论》说的不是进化论而是“退化论”。在这部电影中,一个智商不高的白痴被误冻了500年,当他在2505年醒来的时候,却发现自己成为了这个世界上最聪明的人,他身边的人都是更大的白痴。因为智商所限,人类社会已经停止了发展,而走向了衰败。整个地球就像是一个垃圾场一样难堪。影片用大胆而荒诞的视角给我们提供了一种未来世界的图景,立意和选材令人深思。看完影片之后,我们不禁要问,未来真是这个样子么?看看被电脑和互联网溺爱长大的一代人,你会发现,迈克·乔吉的预言,貌似是正确的。

10、《机器人9号》

《机器人9号》中的世界,我们已经见过了很多次。但是依靠片段性的灵魂和布艺小人来拯救世界的故事,这还是挺新鲜的事情。除了立意和剧情,影片最值得人们称道的,就是融合了黑色、哥特和《骇客帝国》的“最炫机械风”的视觉效果。看看影片的制作人:提莫·贝克曼贝托夫和蒂姆·波顿,你就会明白,这部动画拥有这样的气质,并不是无中生有的。

11、《极速赛车手》

鲜艳的色彩,令人咋舌的速度、还有那种时尚感——两个“沃卓司机”执导的这部赛车电影,是为数不多的,充满跃动感的科幻片。说到科幻,影片中的那些赛车是最科幻的,超过想象力的各种设备、不可能的速度、突破常识的动作、超过力学和机械极限的性能,挑衅公理的特技,都表明了,这是一部“幻想电影”。换一个角度看,这算是从动画版《极速赛车手》翻拍来的影片,所以,拥有这些“动画特色”也就不足为奇了。所以,奉劝观众朋友们,把这部电影,当做动画来看,你会从中得到很多乐趣。如果,你死抱着《骇客帝国》导演新作的概念不放,看这部电影,你得到的只有愤怒。

12、《撕裂的末日》

谁说一部科幻片的娱乐性和思想性不可兼得?《撕裂的末日》就是一个典范。这部电影,在气质和题材上承载的是《1984》的衣钵,但是在影片的娱乐性上,又不输给《越空狂龙》这种爆米花影片。两厢综合,一部具有思想性的娱乐片就诞生了。在这部电影里,导演通过具有包豪斯风格的美工设计完成了对未来的畅想。这些极简主义的建筑、装饰,成为了影片中最有看点和特色的部分。除此之外,影片独特的具有武士道特色的动作戏——“枪战空手道”也令人难忘。

13、《末日危途》

在考麦克·麦卡锡的小说中,这个未来世界是一个文明被摧毁、地球被毁灭,人类苟延残喘寻求希望艰难生活的地方。在电影中,这一点被约翰·希尔寇特完整地表达了出来。黑灰色的场景、色彩的缺失、一片片废弃、荒凉的景象成为了最耸人听闻的未来预言。而且,为了展示出“荒芜一人”的特色,影评的录音师使用了单向麦克风,屏蔽了鸟叫、马达的干扰。类似的未来世界,我们还曾经在《辐射3》中见过。原因很简单,在创作这个游戏的时候,游戏的制造者们也受到了考麦克·麦卡锡小说的影响。

14、《第五元素》

从漫画改编而来的《第五元素》充满了最前沿、最激进也是最不可思议的幻想。立体交通、新式武器、各种各样的外星人以及像是007才会有的小玩意使得这部影片的“现实感”非常强烈。为了突显出这种令人身临其境的感觉,影片在视觉效果上做得细致入微,各式各样的图层混搭在一起,加上令人眼花缭乱的各种细节,我们好像真的身处在一个未来世界中一般。最值得一提的是乔沃维奇身上的那些一样充满了未来感的戏服,这些衣服既不张扬,又充满了与现世不同的设计感。这一切,都要归功于著名的服装设计师让·保罗·高提耶,如果乔沃维奇穿的是T恤牛仔裤,那么《第五元素》就要成为吕克·贝松职业生涯中的一个污点了。

15、《越空狂龙》

未来的大都会是什么样?在这部电影里,编导告诉我们,它和现在的圣地亚哥差不多;那未来的社会又是什么样呢?在这部电影里,编导告诉我们,未来的社会,没有犯罪、没有脏话。吃什么?只有某一种披萨;总统是修了宪法,获得参选资格的阿诺。人体可以冷冻、记忆可以改写,甚至连男女之事都是用脑电波完成的。你说,这种“乱想”靠谱么?或许除了消灭了犯罪之外,都是靠谱的——看看越来越多的御宅族、拇指族,再看看曾经的阿诺州长和越来越大的某连锁餐饮业托拉斯,就知道编导还是挺会“乱想”的。

16、《人工智能》

这部斯皮尔伯格的影片,对未来充满了天马行空的幻想。无论是被海水淹没的纽约城、充满霓虹灯的机器人聚集地还是小机器人去寻找“情感”的海底世界,都能单独拿出来欣赏和评价,应该说,影片的美工工作人员,做了一件了不起的工作。这些景致,大多令人感到寒冷而粗砺,这并不是斯皮尔伯格的特色,看上去,这更像是迈克尔·曼所会使用的视效特点。影片拥有宝蓝色的影调,非常养眼和舒服。换而言之,这应该是斯皮尔伯格对库布里克这部忧郁的电影的个人化理解吧。

17、《饥饿游戏》

在阿巴拉契亚山脉边上的那些贫瘠、贫困、贫血的山区是200年前的样子;到了伟大的首都,一切又都穿越到了200年之后。虽然影片中没有太多“科幻”的元素,但其却沾染上了很多独裁和集权国家的元素——那个依据纳粹柏林、苏联莫斯科和文革时期中国北京的样子设计出来的反人类的“伟大首都”,令人感到了一丝寒意。实际上,《饥饿游戏》里看人争斗的故事,就是古罗马人看角斗士厮杀的电视转播版。加上了新鲜的噱头、大众传媒的渲染以及娱乐至死的精神,《饥饿游戏》理所当然地成为了现象级的影片。

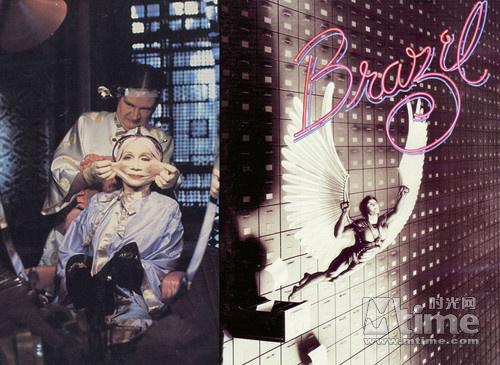

18、《妙想天开》

对于一部科幻片来说,《妙想天开》并没有单纯地展示视觉效果上的奇观,而是在社会形态上提供了一种可能。影片假定了一种注定要失败的社会结构,这种社会结构高度集权、高度统一、扼杀个体自由。特瑞·吉列姆用自己独特的“怪诞方式”揭露了这种政权的邪恶本性。有人把影片形容为弗兰克·卡普拉加卡夫卡的混搭风格,这个形容贴切有余但是想象力不足。其实,这部电影的风格可以用“白日梦”三个字来形容。当然,影片的那个看不见光明的结尾,可不是什么白日梦。

19、《环形使者》

△未来空间:地球在发展△未来社会:《环形使者》中出现的未来世界,都是将那些经典的科幻电影中的元素进行了自我解读,在传统的设定中发挥出自身的特色。当然,科幻电影中对未来世界的展示远远不止未来都市和穿越时空两种元素,大量基于现实而超越的现实的元素被广泛运用到科幻电影中,而且他们身上几乎统一的带有一种情调,就是对科技的焦虑。

20、《疯狂的麦克斯》

相比较影片的那些续集,《疯狂的麦克斯》算得上是一部开山之作,欲说还休的反乌托邦情节,末世的论调以及人类文明的消亡,成就了影片的未来感。影片用写实化的手法描绘出了后核战时代的世界图景,导演没有渲染暴力,但也没有对暴力扭扭捏捏。那种惨白的世界、像是动物一样争夺“生存权”的人类亦成为了该类电影中的“保留元素”。可以说后世的所有后核战的文艺作品都受到了本片的影响。1979年,汽车工业正在最后的黄金时期,石油危机也不是什么问题。所以,这部电影中的“抢油情节”算得上是“幻想”。如果这部电影要在2009年拍,或许故事会变成黑帮在澳洲沿海偷偷捕鱼,而主角会坐着核动力的潜艇,见人杀人。

21、《全面回忆》

△未来时间:公元2048年△未来空间:地球经历第三次世界大战后,人类在外太空建立殖民地△未来社会:

1990年版,保罗·范霍文为追求菲利普·迪克原著中的科幻衰败感,将电影的外景地选在了人口爆棚的贫穷大都市墨西哥城。作为CG特效兴起时期、模型特效大片的巅峰之作,片中用模型打造出的未来都市和火星世界堪称当年的视觉奇观。

2012年的新版中,导演伦·怀斯曼携两亿巨资全力打造全新的未来大都市景象,并加入大量中国元素。实际上,影片的美工和设计人员,真的拿捏到了菲利普·迪克原作的精髓。看看那些令人叹为观止的未来城市的图景,1:1真实打造的飞车模型,以及细致入微的CG背景,你就会明白,电影这档子事,从来就不是导演一个人的工作。在你看到这些巧夺天工的工作成果的时候,你绝对无法批评说影片的美工干了一件坏事。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映