从动画特摄到巨制奇观 "环太平洋"与机甲银幕风潮

2013-08-06 03:55:29来源:时光网

曾几何时,“机甲”这个词汇似乎只存于ACG的领域,仅被宅男极客们所传诵,然而,今年夏天墨西哥导演吉尔莫·德尔·托罗用一部真人机甲视效巨制《环太平洋》轰出了最重量级的一拳。这位看着机甲怪兽电影长大的导演在过把瘾的同时,将“巨型机甲打怪兽”的童年趣味挥洒成了一幕幕浪漫奇观。这部作品在北美的票房走势虽不出色,但7月31日以来在我国火爆的票房开局已经让人看到了本片“墙内开花墙外香”的局面,而今天(8月9日起)本片登陆“老家”日本的表现也十分令人期待。

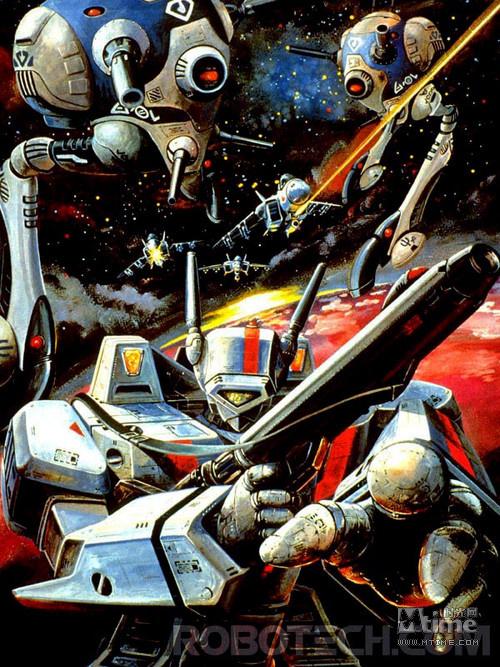

机甲题材虽非日本人的原创,却是日本ACG及相关玩具产业的常青树,而在整个东亚乃至世界,机甲题材的发扬光大日本动漫自然是功不可没。对于中国观众来说,80年代以来陆续登上内地荧屏的《麦克瑞一号》《太空堡垒》《战神金刚》等动画作品,都无形中培育了一大批“机甲迷”,《机动战士高达》《新世纪福音战士》等机甲名作也通过各种途径被中国动漫迷所熟知。谁能说《环太平洋》在内地的一夜爆红,与当年接触过机甲的这群孩子们无关呢?

是金子总会发光,《环太平洋》让好莱坞在《变形金刚》之后找到了机器人电影的又一片金矿。《环太平洋》的成功无疑将对所有机甲作品的命运产生巨大的影响,它迈出了机甲题材从小众动画片特摄片到大众银幕奇观的关键一步。而这一步突破也意味着机甲电影和机甲文化将不再是机甲迷们独乐乐的话题,机甲题材的真人化将从这部票房炸弹开始引爆,银幕机甲风潮从此有望愈演愈烈。

为了迎接未来的《环太平洋2》以及后续的机甲大电影们,我们有必要从现在起系统的梳理一番机甲概念和机甲文化,下面就请跟随本期专题一同进入挥洒了半个世纪热血与浪漫的机甲世界吧。

【何谓“机甲”?】

《环太平洋》的编剧特拉维斯·比彻姆曾特地指出:“这部影片中并没有机器人,观众们只会看到由人类操控的机甲。”而导演德尔托罗也强调,“片中的机甲不是Robot(机器人)而是Mecha!”为什么主创们要如此强调“机甲”这个概念呢?“机甲”和“机器人”又到底有何区别?就让我们先来分析一下“机甲”这个词的含义。

在日语中,“机甲”(機甲/Kikou)一词原本有非常明确的定义——即“机械化装甲”,意为“装备有诸如坦克、装甲车等运用机械力的武器”,可见于对西语中装甲部队建制的翻译,如“機甲師団”。而在日本战后特摄史和动画史上,这个词汇频繁出现在各类机器人作品标题之中,“机甲”也逐渐成为巨大人形机器人的代名词。

在美国,“机甲”一词的通译是“Mecha”——这个习惯源自上世纪80年代的《太空堡垒》系列,只用来指代空想科学作品中由驾驶员在机体内置驾驶室进行操作的人形机械,也包括着用型机甲(见),和字面意义上的机器人(Robot)是需要区别开的。这个词汇源自日语中的“メカ”,原为Mechanism的略称。然而“メカ”一词在日语中的词义涵盖面更广,虽然它被较为频繁地用于指代空想科学作品中的步行机械,但一切运用机械力的物体也都可用其指代。

【“机甲”不是“机器人” 】贼鸥机甲≠变形金刚,《环太平洋》主创们从特有的语境出发,提出的这个命题为何成立?“机甲”(Mecha)为何不等于“机器人”(Robot)?细细推敲,影视作品中出现的“机甲”和“机器人”可谓泾渭分明。为了更好的区分这两个概念,我们姑且给它们粗略的分一分类:

机器人--------

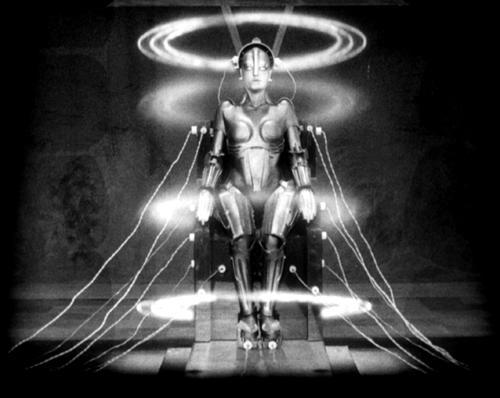

人工智能型机器人:这类机器人的行为被人工智能所驱动,在身形、外观甚至智力、自主性和道德观方面都与人类非常相像,其中的著名形象包括《大都会》中的玛丽、《铁臂阿童木》中的阿童木、《终结者》中的T-800、《人工智能》中的机器男孩大卫、《机械公敌》中的机器人桑尼等。部分作品中的机器人以模仿真人为目的制造,采用了仿生组织(如人工皮肤、内脏),因而也会被称为“仿生人”(Android)。

《变形金刚》中的塞伯坦星机械生命体与地球人对话

自律进化型机器人:这类机器人拥有自我意识,能够与人类进行对等的交流与共存,是完全自然进化而来的机械生命体,最具代表的便是《变形金刚》中的塞伯坦星人。

《铁甲钢拳》中休·杰克曼饰演的过气拳击手遥控拳击机器人

遥控型机器人:这是最容易与“机甲”产生混淆的一类,前两类机器人都是拥有自主行动力,而这类机器人则需要人类远程实施遥控才可运作。它与“机甲”最重要的区别在于机甲的操控者在机体内部,而遥控型机器人因为操控者在机体外部所以不能称之为“机甲”。最具代表的形象便是《铁人28号》中的铁人28号,以及《哥斯拉对机械哥斯拉》中的机械哥斯拉。好莱坞大片《铁甲钢拳》中用类似体感游戏操控的方式让机器人打拳,也可以看作是这一类型的新发展。

机甲--------

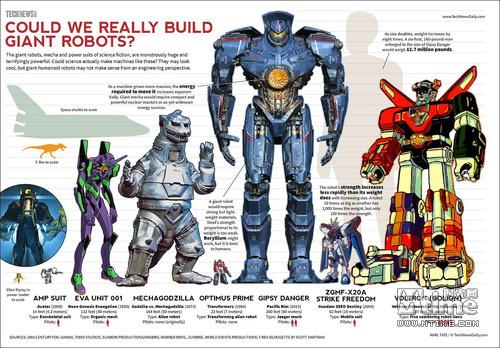

着用型机甲:需要使用者穿着之后进行操作并得到能力增幅的机器人或装置,非常写实的如《异形2》中最后女主角雷普利杀死异形女王用的起重机,相对来说更接近装甲动力服(源自科幻名作《星船伞兵》)。而有些则拥有辅助传动装置,操作者的四肢并不会直接接触机甲的四肢,如《黑客帝国3》中锡安守军使用的APU和《阿凡达》中地球佣兵的AMP Suit都是典型。

《环太平洋》中的有人类驾驶员操控的机甲战士属于搭乘型机甲

搭乘型机甲:需要驾驶员搭乘并进行操作的人形机械,多在巨大机体内提供独立封闭驾驶室,传动与操控方式五花八门。这样的机甲在日本动画中代表作很多,比如著名的《魔神Z》《机动战士高达》等,以及被好莱坞继承并发扬光大的《环太平洋》。

这里需要特别指出的是,搭乘型机甲经过多年的发展,按照其作品风格又可以分为两类--

超级系机甲:初期的日本机甲动画作品通常以极具魄力的机械设定、热血澎湃的战斗画面和天马行空的想象力为出发点,机甲拥有千变万化、超乎想象的能力,本身具有相当浓厚的英雄性甚至神性。这类“超级系”机甲作品中善恶双方的道德立场通常泾渭分明,在带给观众一场场精彩绝伦的对决之后,结果也几乎都是邪不胜正。

真实系机甲:上世纪70年代后期,又涌现出诸如《机动战士高达》这类以更加现实、贴近人类生活或历史教训的题材为出发点的作品。这类“真实系”机甲作品中的机甲设定和行动往往会被限制在一定的技战术能力范畴之内,有时只是推动剧情和挖掘人物内心的道具,并不是作品的核心要素,故事题材和人物刻画也更多具有道德模糊的倾向。而进入90年代之后,这两类作品风格也开始融合互补。

【机甲银幕史】50~60年代:从空想特摄到巨大机甲

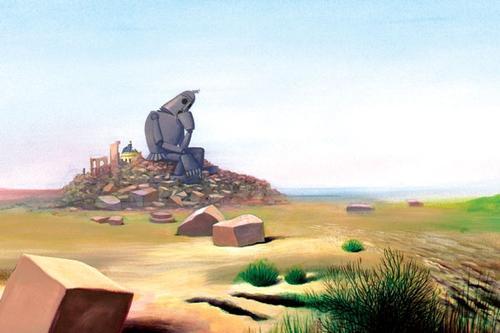

《国王与小鸟》曾译制引进中国内地,片中出现了动画史上第一台机甲

说道机甲,大家往往想到的发源地是日本,然而其实银幕上第一台机甲却源自法国。1952年,法国动画巨匠保罗·古里莫的合作伙伴将前者耗时四年、尚未完成的动画长片《牧羊女与扫烟囱的人》推向市场,片中出现了一台形似古希腊重甲步兵的机器人。它是动画史上第一台搭乘型机甲,确立了这一流派的很多标准,包括机甲本身无个性、行动结果善恶与否全依驾驶员而定的核心思想。这部动画后来经保罗·古里莫历时多年大幅度重制,于1980年完成并公映,便是动画史上的传世名作《国王与小鸟》,这部作品对宫崎骏等日本动画大师也产生了深远影响。

“哥斯拉之父”本多猪四郎创造的“魔杰拉”是日本影史上第一台巨型机器人

1954年底,由日本特摄片大师本多猪四郎(《环太平洋》片末导演特别致敬了他)执导的怪兽影片《哥斯拉》(这怪兽也有个音读的汉字名“吴尔罗”)掀起票房热潮。担任本片特殊技术的圆谷英二将原本用于战争片的特效手法和自己对东京大空袭的恐怖回忆结合在一起,成功地推出了这部具有浓厚“本土决战”风味的怪兽片。本多猪四郎之后又执导了1957年公映的《地球防卫军》,在本片中出现了高50米的5万吨级巨型机器人(后得名“魔杰拉”),这是日本电影史上第一台巨型机器人,空想科学与特摄自此流行一时。

《铁人28号》虽不是机甲作品,但这部巨型机器人动画对《环太平洋》导演德尔托罗影响至深

1956年,漫画家横山光辉开始发表漫画作品《铁人28号》,这部作品中的巨型机器人“铁人28号”原本是日本陆军在战败前为“本土决战”而研发的秘密决战兵器,直到战后才被发现。《铁人28号》从60年代起陆续拍摄了真人特摄版、动画及真人电影,动画版则是日本动画史上的第一部巨型机器人动画。不过“铁人28号”是一台需要使用者在外部实施远程遥控操作的机器人,而由驾驶员在机体内操作的搭乘型机甲,则要再过九年才会出现在日本电视动画中。

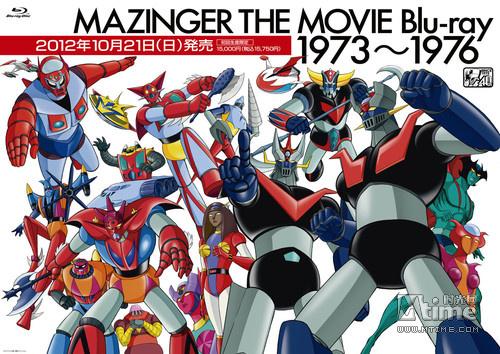

【机甲银幕史】70年代:搭乘型机甲动画的繁荣

1972年10月在日本播映的电视动画《魔神Z》(又译《无敌铁金刚》)首开日本搭乘型机甲动画之先河。其热播和玩具热销显示出这一题材的商业潜力。自此,玩具厂商加大了对电视动画的投资,过去以糖果点心厂商赞助为主的日本动画业开始转向以售卖玩具为主要目的,而原本已在走下坡路的电视动画也得以振兴。而《环太平洋》中美国机甲“危险流浪者”的驾驶舱位、高潮打戏中出现的肘部火箭助推的一记重拳、胸部喷射,都无法不让人联想到《魔神Z》。

以鹰、豹、熊三台战机合体为特点的《盖塔》同样形成了自己的系列

随着超级机甲成为香饽饽,这一类作品也在不断推陈出新。1974年推出的《盖塔》系列中,出现日本动画史上首台合体机甲“盖塔机器人”,并能够组合出三种形态。自1976年起由长浜忠夫总导演的机甲系列动画开始播映,其中的《斗将戴摩斯》中首次出现了通过特定驾驶员脑电波使机甲与驾驶员动作同步的设定,能够用肢体动作增幅让机甲发出华丽的必杀技,而机甲受到的打击也会反馈到驾驶员身上,《环太平洋》在一定程度上也继承了这种主-仆操作方式。

【机甲银幕史】80~90年代:超级系机甲转向真实系机甲

德尔托罗承认《环太平洋》中俄国机甲的设计受到了《高达》吉恩军MS-06扎古II系列的影响

1974年,《宇宙战舰大和号》掀起了第二次日本动画热潮,空想科学动画开始进一步走向现实描写。而1979年由富野由悠季执导的《机动战士高达》开始播映,该作起初收视率并不乐观,但随着一次次的重播,收视率也持续稳步上升,加上模型热销助推,《机动战士高达》一举成为经久不衰的动画常青树。虽然主要商业目的还是销售机甲玩具,但《机动战士高达》与过往的超级机甲作品截然不同。该作在一定程度上受到了海因莱因的科幻名作《星船伞兵》影响,以编年史式的宏大背景、深度刻画的登场人物、更具真实感的军武设定和现实的道德观作为包装,对战争的残酷和人性的复杂毫不遮掩。这一类“真实系”机甲动画作品在1980年代批量出现,如1982年首播的《超时空要塞》系列、1983年首播的《装甲骑兵》系列和1988年起发行的《机动警察》系列。

《新世纪福音战士》融合了超级系和真实系机甲的特点,其魅力至今不减

进入1990年代后,日本电视动画再次面临低迷的局面,而1995年由GAINAX和龙之子共同制作的电视动画《新世纪福音战士》横空出世,掀起了第三次日本动画热潮。这部作品中虽然几乎没有机甲,但形式仍是机甲。在本作中,超级系和真实系不再泾渭分明,片中既有热血贲张甚至毁天灭地的激烈对战,也有对人物和社会现实的深度刻画,非常典型的“本土决战”(见后文论述)背景和阴谋论并行,再套上一个神秘主义的外壳,一拳一脚打出了一片新天地。到了世纪之交和二十一世纪的第一个十年,巨型机甲题材的电视动画仍是佳作频传,如《魔神比古奥》和《天元突破》等。

《机械威龙》使用动力模型和定格动画混搭的手法,是好莱坞将机甲真人化的尝试

在日本巨型机器人动画的影响下,大洋彼岸的帝国影业于1990年推出了美国首部实拍机甲影片《机械威龙》,片中的机甲由驾驶员使用动作同步增幅的主仆方式操作。影片虽然遭遇票房大败,主创人员仍在1993年又推出了续集《机甲大战》,同类题材还有1996年公映的《机甲战士》。这些作品虽然对日本有所反哺(对《机动武斗传G高达》的问世有一些影响),但远未形成真正的大众影响力,整个机甲题材在北美电影市场就此沉寂了整整十七年,一直到2013年《环太平洋》的横空出世。

【中国观众的机甲记忆】

改革开放后我国开始陆续引进巨型机甲题材的动画作品,它们现在已是很多人不可磨灭的童年回忆。除了前面提到的1982年引进我国的动画电影《国王与小鸟》,内地观众在荧屏上初次接触纯正的机甲动画,还是1987年北京电视台首播的《麦克瑞一号》(当时译为:星球大战)。这部作品由美国萨班制片公司将日本动画《战国魔神豪将军》和《亚空间大战》融合并重编而成,不过国内播出的内容只包括源自《战国魔神》的部分。片中由“麦克瑞三人战斗小组”驾驶的三艘飞船不仅可以组合成可控人型机甲“麦克星一号”,还可以驶入更大的巨型机甲“麦克瑞一号”,所向披靡。在《变形金刚》之前,最令人着迷的机器人动画非此片莫属了。

1991年,上海电视台从美国金和声公司引进了美国科幻史诗动画《太空堡垒》,三部曲改编自日系龙之子公司出品的《超时空要塞》、《超时空骑团》、《机甲创世纪》。片中地球人与三族外星人惊心动魄的宇宙大战,各式各样的人控机甲参战,在当时掀起了一股机甲科幻风潮,这套剧集也被公认为“译制动画片的巅峰之作”。

上视配音版的《太空堡垒》培养了一大批中国机甲迷,更成为几代人心中不朽的经典

1992年底至1993年初,国内又引进播出了《魔神英雄传》,浓厚的游戏风格、诙谐幽默的剧情在中国电视动画观众中大受欢迎,片中的机甲设定更是风靡一时。1993年辽宁台引进译制的《机动警察》则是比较少见的警匪题材机甲动画,唯美的画风、诙谐幽默的对白、设计经典的几台机体也给当年的观众留下了深刻的印象。

这之后,美国以日本动画《百兽王》和《机甲战舰》重编的《战神金刚:宇宙的保护神》也被引进我国,五狮合体的拉风机甲设定和超魄力的“光芒神剑”必杀技,成为几代动画观众的热血记忆。

到1999年,深圳电视台引进了被奉为神作的《新世纪福音战士》,但因为情节删节、台词改动等问题以及雷人的标题《新世纪天鹰战士》,在国内饱受批评。

2010年,国产机甲动画《太空历险记》首播收获了观众好评,这部作品中处处可以看到《超时空要塞》和《机动战士高达》的影子。

【好莱坞的机甲梦】解读:美式机甲与日式机甲的不同作为一部原创作品,《环太平洋》由于创造者本人德尔托罗饱读日本机甲与怪兽作品,自然不免对半个多世纪来这些经典作品的继承与借鉴。然而作为大众文化推手的好莱坞电影,绝不仅仅停留于此,作为一部集大成之作,《环太平洋》的美式机甲和怪兽灾难,虽与日式机甲和特摄灾难有相通之处,然而两者从内核上却存在相异之处。

表面上看,《环太平洋》中的机甲战士与《魔神Z》《机动战士高达》中同是人类驾驶的巨大机器人并无区别。《环太平洋》中的机甲战士并无超级系日式机甲作品中的超能力与神性化要素,场面虽激烈大气,机甲的基本攻击方式却并不夸张,机甲战士本身也不具备任何个性(至多反映了原产国的工业特质)、一旦离开驾驶员便完全停机,因此更接近日式作品中的真实系机甲。有意思的是,《环太平洋》和二十多年前的美国首部实拍机甲影片《机械威龙》一样,有着背负过去阴影的主角,而多人同步控制一台机甲的操作方式,则让人想起2000年推出的日本动画《GEAR战士电童》。

虽然在形式上不乏相似与借鉴之处,但从“魂”上,《环太平洋》却迥异于日式机甲作品。首先是催生特摄灾难的“原爆情结”:以电影《哥斯拉》为例,核威胁的背景虽然与美国特效大师雷·哈里豪森(《环太平洋》片末导演特别致敬了他)打造的《原子怪兽》类似,带给日本人的却并非是对未来的恐惧,而是唤醒了他们心底的惨痛记忆。《哥斯拉》中的一幕幕特效场景无疑将在座的观众纷纷拉回二战末期的日本本土。势如破竹、毫不留情、具有无穷威力的哥斯拉不仅使日本人回想起1945年8月的两颗原子弹,更以东京的毁灭再现了1945年3月10日凌晨的东京大空袭。而在《哥斯拉》中,怪兽最后却被日本科学家“特攻”消灭——《哥斯拉》的商业佳绩,无法与这种“受害回想”与之后“本土决战未必败,我等仍可科技制胜”双结合的心理暗示摆脱干系,其吊诡之处在于,它能够同时揭开和抚平日本国民对战争恐怖记忆的伤疤和身为岛民的忧患意识,却阴险地回避了一个事实:在过去的战争中,日本人正是灾难本身,原子弹才是破魔机甲。

同是怪兽片,日本出品的《哥斯拉》(上)与美国出品的《原子怪兽》(下)内核却截然不同

其次,巨型机甲在日本的流行也反映出日本人的岛民心态与危机意识,他们在精神上时刻准备全力以赴迎接“本土决战”,因此也时刻需要应对外来威胁或用于扩张的强力手段——比如上世纪前半叶日本耗倾国之力维持的联合舰队,以及各类动漫作品中的巨型机甲。它们本质上是作为一种现代神话和英雄传奇存在的,所以日本的很多巨型机甲都不仅仅是造物崇拜与科技迷信的产品,更具备一定的超凡与神性并且以某种形式具现化。

而在美国拍摄的真人机甲电影中,对人物的塑造和阐释始终是重于机甲这一载体的。《机械威龙》和《环太平洋》这些作品中的机甲是驾驶员的肢体延伸,是他们过往辉煌的具现化,也代表了他们难以面对的过往阴影,然而最终让这些英雄再度振作起来的并非机甲本身,而是人所表现出来的友情、勇气和自我牺牲。

应该说,卸掉了“本土决战”与“原爆情结”,《环太平洋》从日式机甲的一统天下中为美式机甲杀出了一条血路,也为整个机甲题材开辟了一片新天地。

【好莱坞的机甲梦】展望:超级系机甲真人化

《环太平洋》之后,真实系机甲已然造梦成真,那么超级系机甲又何时能够登上大银幕?机甲迷们的目光无疑会落在《战神金刚》身上。今年5月底外媒透露这部作品虽无望在2014年上映,但还算有些进展:“虽然目前剧本、导演和选角仍未落实,但版权问题的头绪总算理清了。”至于《太空堡垒》真人电影在华纳公司2007年得到电影改编权之后,今年初也传出了导演人选敲定的消息,标志着这一项目已步入正轨。

可以预见的是,未来的巨型机器人电影将不再是《变形金刚》一枝独秀,随着《环太平洋》轰出了机甲真人化的新天地,这个大家族有望在好莱坞造梦工厂的助力下更加枝繁叶茂。那些巨大的金属造物将在银幕上带给新一代的观众怎样的奇观和震撼,我们不妨套用一句《盗梦空间》的台词:做梦,就做大一点!

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映