《环太平洋》制作揭秘 华人设计师操刀怪兽

2013-08-11 09:08:52来源:时光网

好莱坞巨制《环太平洋》7月31日登陆内地以来,机甲与怪兽充满原始力量的大战带给了观众非同一般的视觉震撼。创造银幕上这些足有二十五层楼高的巨物,导演吉尔莫·德尔·托罗给幕后团队制造了一个不小的难题。

独家专访《环太平洋》首席生物设计师韦恩·道格拉斯·巴罗(Wayne D. Barlowe)、概念原画师盖伊·戴维斯(Guy Davis)、工业光魔动画总监哈尔·希克尔(Hal Hickel)以及华人设计师李少民(Simon Lee),听他们分享本片中怪兽的设计灵感以及特效制作的挑战。

【怪兽篇】导演德尔托罗说:《环太平洋》是一首献给巨型怪兽的诗歌。为此,这位怪兽迷招来了此前《地狱男爵1&2》合作过的好莱坞著名概念画家韦恩·道格拉斯·巴罗(Wayne D. Barlowe)和以设计巨型怪物著称的《地狱男爵》漫画画家盖伊·戴维斯(Guy Davis)。他们和整个设计团队创造出了多达41头巨型怪兽,而电影里最终只出现了9头。这些怪兽不仅有级别之分,而且造型各异,呈现出复杂的生物特征。

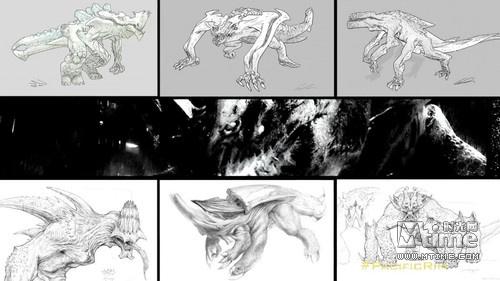

《环太平洋》概念图,不管哪一种怪兽设计,最大的灵感来源还是设计师的想象力

灵感来源:偷师大自然--导演要求“不要触手”

韦恩·道格拉斯·巴罗:虽然我也知道《哥斯拉》等日本怪兽电影,但我对它们并没有研究。我是严格从生物学出发,根据我自己的想法把各种元素混合到一起。我是个古生物学爱好者,在这方面的兴趣爱好对我的设计影响是最大的。

工作时,我会去浏览各种电子显微镜下的自然物体照片,或是昆虫及爬行动物的放大照片来获取灵感。自然就是个艺术宝库,当你的手上已经有了如此多的自然素材,你要做的就是把这些源材质和造型拿过来,然后赋予你的设计更多的细节。

我会根据剧本上的直观描述进行怪兽的创作,然后以这个雏形为基础,和导演做进一步的讨论,把自己的一些想法设计添加上去。吉尔莫导演非常愿意倾听任何意见和建议,并且在怪兽设计上表现出一种非常包容开放的态度。

盖伊·戴维斯:我是看着《奥特曼》系列和《铁甲人》系列长大的,我和吉尔莫导演都很喜欢的一部电影就是《科学怪人对地底怪兽》。但在《环太平洋》中,我尽量确保不对任何一部怪兽片中的怪兽设计进行致敬或效仿,我从这些怪兽片中攫取的唯一灵感就是我对这类电影的热爱,我希望能把这些经典片的精神展现给这一批全新的观众。

这些怪兽大多数灵感来自现实自然世界,吉尔莫导演希望我们尽量把这些怪兽打造成活生生的生物。吉尔莫特别强调了一点:不要触手。对于这一非常认同,毕竟这是一部怪兽片,而不是洛夫克拉夫特式的恐怖片(注:洛夫克拉夫特是被誉为“现代恐怖小说之父”的著名美国小说家,其作品多次被搬上银幕)。

这些怪兽都来自深海,所以他们能在那种海底环境中战斗、生存,有一些基本的设计元素还是参考了一些海洋生物。比如,韦恩·道格拉斯·巴罗设计的三级怪兽“镰刀头”(Knifehead)就参考了剑吻鲨的外形,我设计的五级怪兽“毒妇”(Slattern)是受到一条海鳝的启发。

《环太平洋》怪兽概念图,明显的皮肤纹理更加衬托出怪兽的巨大

细节刻画:放大纹理--用细节增添怪兽的巨物感

韦恩·道格拉斯·巴罗:在设计这些生物时,我有意加入了许多纹理和表面细节,比如鳞片、尖刺、褶皱等等来增强这种巨物感。这就好像给巨型宇宙飞船增加大量的微型的小窗,很容易就能把这种巨大感传达出来。

我们确实会考虑到真实的牙齿、骨骼、关节等要素,但这些都要根据每一只怪兽特殊的造型来进行修改、设定。当然,你在大银幕上看到的许多细节其实是出自李少民等技艺高超的雕塑师以及工业光魔公司的特效团队之手,是他们对怪兽的设计一步步做改进,增加了所有的鳞片及纹理细节。

盖伊·戴维斯:我们主要是设法让这些怪兽的外形看上去非常巨型,所以我们采用了巨大的手臂和巨爪,赋予怪兽一种重量感和力量感,并辅以鳞片及皮肤纹理等巨大细节来增添这份巨物感。如果你看着自己的手臂,你是看不到多少皮肤纹理的,但如果这只手臂有一座楼那么大,那么这些纹理将非常显眼。

《环太平洋》制作揭秘之【特效篇】

【特效篇】《环太平洋》的特效极为吃重,影片近三分之二的制作成本都花费在了特效上。为了确保按时、高效的完工,本片绝大部分特效都包给了工业光魔(ILM)负责。本片中的机甲、怪兽是影史最巨大的CG角色之一,而大部分动作场面更集中在夜景、雨天、海洋这些复杂的数字环境里,这对业界老大的工业光魔也是巨大的挑战。

本片的动画总监哈尔·希克尔(Hal Hickel)曾负责《加勒比海盗》三部曲、《钢铁侠》、《兰戈》等影片。制作期间,导演德尔托罗也与特效团队保持密切沟通,身在洛杉矶的他每天都要视频会议,每隔一周就会跑一趟位于旧金山的工业光魔。

《环太平洋》场景概念图,香港雨夜、巨大的CG角色和破坏场面,特效制作颇具挑战性

水特效和破坏场面:集工业光魔之大成

哈尔·希克尔:CG破坏场面和水的效果很难做到逼真。这两类特效我们都做了有些年头了,每次接新任务,我们都会有所突破,尝试不一样的东西。《环太平洋》也是如此。

我们把这么多年来在制作水特效上获得的所有经验——《完美风暴》《海神号》《加勒比海盗》系列以及去年的《超级战舰》等等——全都用在了这部影片上,然后进一步挖掘这些特效软件的潜力。我们充分利用已有软件,同时开发全新的软件,并不遗余力的尝试用全新的方法使影片中的水看上去更加逼真,或是力求在最短的时间实现最好的效果。

破坏场面亦是如此,我们采用了一些没有用过的软件工具,比如Houdini软件,同时也努力挖掘我们已有软件及技术的潜力。

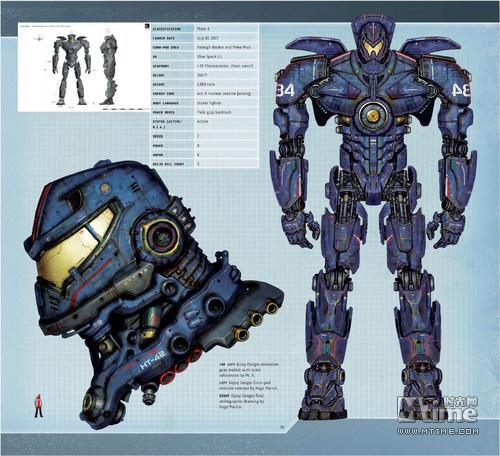

《环太平洋》美国机甲概念图,几乎每一个零件都得到了细心的设计

机甲的制作:每个齿轮都真的可以运作

哈尔·希克尔:吉尔莫导演希望观众能够感觉到这些巨型机甲有着复杂的机械系统。他会抓住一切机会让观众瞥到机甲内部的运作部件,来感受到它的巨大,以及他们金属躯壳之下,时刻都运转着复杂的机械。美国机甲“危险流浪者”的制作尤其复杂,它在影片中的戏份非常多,还有着大量不同的动作场景。为此,我们不仅要确保它的形象够酷,还要让它真实可信。“危险流浪者”肩部的制作尤其困难,因为肩部的动作相当复杂。肩部内部的所有的活塞、齿轮、动力传动系统都经过了专门设计,确保这些机械真的能够运作,这样就不需要浪费时间去把每一个镜头都做一遍。机甲的一些特殊技能的制作上也给我们带来了很大的挑战:“危险流浪者”的手部有隐藏等离子炮,两只手臂都可以伸出链锯剑;中国机甲“赤红暴风”的手可以变形为旋转的圆锯;澳洲机甲“强袭者尤里卡”的胸前有导弹发射器,双臂可以弹射出巨刃。

李少民:《环太平洋》幕后的华人设计师

李少民:《环太平洋》幕后的华人设计师

除了观众看到的中国机甲和华裔三胞胎驾驶员,《环太平洋》的中国元素还不止于此。幕后团队的核心成员中,还有一位华人设计师--李少民(Simon Lee)。他生于北京、美国留学,40岁那年出于对雕塑的热爱,果断关掉了自己的网页设计公司,一头扎进自己的雕塑事业。2011年2月的一天,李少民接到了《环太平洋》导演吉尔莫·德尔·托罗的电话,而后他成为了本片的怪兽设计师之一,玩的依然是他最拿手的:泥塑。

《环太平洋》部分幕后人员和导演德尔托罗(左二)合照,左一为华人设计师李少民

结缘《环太平洋》——“德尔托罗为我开启了好莱坞设计生涯”李少民:我的好莱坞艺术生涯比较特殊。我是在北京出生的,11岁的时候我们家搬去了香港,我21岁的时候来了洛杉矶留学。我没上过美术学院,但从4岁开始我就特喜欢橡皮泥长大之后雕塑也一直是我的爱好。上大学的时候我学的是市场推广,毕业后也做过几个相关的工作。我30岁的时候就开了一家网页设计公司,在我38岁那年我开始在网上卖我的雕塑作品。两年后我索性把网页公司给关了,全身投入我的雕塑事业,靠我的网站推广自己的作品。在2011年2月的一天,我收到了一个电话,找我的人居然是吉尔莫·德尔·托罗,他雇佣我参与《环太平洋》的设计工作。从那天起,我就开始了我的好莱坞设计生涯。两年一晃过去了,现在我已经参加过好几套好莱坞电影的设计工作,制作了接近500件作品,在南加州所有顶级的电玩制作公司几乎都有我的学生,然而我最拿手的雕塑技巧却是我8岁在北京上小学的时候学的国画的毛笔功夫。

如何设计怪兽——“要有一定的‘怪’也要有适当的‘真’”

李少民:地球上所有的生物都是从进化过程演变出来的。如果在学习跟观察过程中我们领会到动物身体结构跟肌肉功能的共同点,那我们就能一理通百理通的应用我们的知识,设计出前所未见但又看起来合理的电影生物。其实我只看过1954年的黑白版《哥斯拉》。在我的设计过程中,我一般只从自然界拿灵感。我认为所有电影生物设计家基本上都是在尝试演绎或是模仿自然,与其参考别人的做法,不如用自己的方式。《环太平洋》里的怪兽其实是来自外太空的侵略者,他们只是经过电影里太平洋底的一个时空隧道来到地球。所以它们并不一定是海底动物。如果那些怪兽真的存在的话,我觉得它们会比较接近甲壳类或是爬虫类的生物。大小只是一个相对的概念,在设计的时候我尽量考虑镜头的角度,然后决定哪一些地方需要多一点的设计细节。我参考了很多昆虫、鱼类、野牛甚至植物的图片。

如果电影里的生物或怪物看上去逼真,那就说明设计者参考了真实的生物元素。其实设计怪物是要有一定的技巧,即要有一定的“怪”也要有适当的“真”,这样才能给观众一个深刻的印象。

正在为《环太平洋》雕塑怪兽的华人设计师李少民

泥塑比画画快——“我和好莱坞传统的雕塑师不大一样”李少民:我和好莱坞传统的雕塑师不大一样。传统上好莱坞是先有设计图纸,再找雕师制作雕塑模型,但我是直接用泥来做设计,而且我做的比较快。纯粹设计来比较,有时候我比画画的还要快。而当我设计完了,我不但有设计,还有一个实体的模型供导演参考——在这个角度来说,我在好莱坞算是一个比较特殊的雕塑师。

我除了帮好莱坞做电影设计之外,有空闲的时候也会在我的工作室教授雕塑及人物设计,而我的学生接近90%都是专业的CG设计师。我认为CG是一个非常有效的设计工具,但传统雕塑还是有它的价值。举个例子,因为泥有重量,所以在设计过程中调师必须考虑到平衡及活动范围等因素才能设计和制作出一个合理的设计。CG就不一样,CG世界里没有地心引力,所以很多的电玩角色都是比较过分夸张。但话说回来,CG或传统雕塑都只是工具而已,我觉得两者都有它的长处跟短处,运用的时候应是取长补短、相辅相成才是最重要的。

编者注:本文中特效人员合影照以及华人设计师李少民单人照均由李少民先生本人惠赐使用,特此致谢。

延伸阅读:【】大男孩的怪兽梦--德尔托罗亲解《环太平洋》

【】献给巨兽的诗歌——《环太平洋》怪兽档案大起底

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映