征服《地心引力》:摄影棚里如何创造太空?

2013-11-18 23:19:30来源:时光网

“我很渴望去到外太空,现在感觉自己的愿望已经实现”,让《阿凡达》导演詹姆斯·卡梅隆发出如此感叹的正是墨西哥导演阿方索·卡隆的新作《地心引力》。不夸张的说,太空可谓全人类的终极梦想,而即使对于电影这台造梦机器而言,要在银幕上创造出真实的太空也绝非易事。

阿方索·卡隆说:“在理想情况下,我们应该全片都在太空中拍摄,如果我们有机会这么做,那么我希望拍到的跟现在观众所看到的一样。”正是在这样苛求细节真实性的要求下,本片经历了长达五年的技术探索和拍摄制作。

《地心引力》中,导演阿方索·卡隆和他的技术团队解决了失重拍摄的诸多问题,借由技术辅助,在大银幕上创造出了一个逼真的太空世界,更在开场为影史贡献了一个令人瞠目的18分钟太空长镜头。

直到《地心引力》出现之前,大部分太空探索影片的拍摄还是在依赖“威亚+绿幕+CG后期”这种主流的方法。而在这之后,能超越本片的恐怕真的只有去到太空中实拍了。

趁着本片在内地热映之际,特别专访了视效总监蒂姆·韦伯、导演阿方索·卡隆以及女主角桑德拉·布洛克,听他们一起讲述如何在摄影棚里创造太空。

揭秘1:征服《地心引力》之CG

本片中逼真的太空景色完全使用CG制作,为此视效团队花费了大量时间研究真实的太空

——征服《地心引力》之CG——“一定要比一般的太空片更加逼真”,《地心引力》的视效总监蒂姆·韦伯是带着这样的目标,开始了制作这部影片的特效工作。

当《地心引力》的太空环境呈现在IMAX银幕上时,对于坐在黑暗中戴着3D眼镜的观众来说,并不亚于一场星际旅行。事实上,《地心引力》只有空间站内部的大部分戏份是在搭建的布景中拍摄,而本片中带来逼真感受的外太空其实都是CG的功劳,所有的太空镜头都是CG制作的。

阿方索和他的团队采访了宇航员、阅读了各种关于太空的书籍、研究了成千上万张太空中拍摄的照片,去了解太空;然后在细节上花了大量心思,确保每一个镜头中的画面都是基于现实。蒂姆·韦伯透露,除了中国的天宫一号和神舟飞船由于很多内容尚未公布,大部分都是靠想象之外,电影里的其他太空站和卫星等都经过了精准的建模。

为了模拟出太空中气势恢宏的光感,《地心引力》的视效团队Framestore首次使用新软件Arnold作为画面渲染器。程序员在Arnold里写了整整71000条关于着色的代码。蒂姆·韦伯这样形容本片的渲染工作量:“如果用一个单核CPU电脑来制作的话,得从埃及文明的发轫时,也就是公元前5000年,一直渲染到现在,才可以赶上首映日。”

依靠CG的辅助,这部电影确实如预期目标般非常写实,但总还是有些不那么真实的部分,比如太空中的爆炸镜头。在蒂姆·韦伯看来:“有些镜头不是为了写实,而是为了传达一种气氛。”而这些“造假”的爆炸场面,也确实震慑到了不少观众。

在许多外太空画面中,除了宇航员的脸其余的部分都是CG制作的(上图)

此前在《人类之子》中,蒂姆·韦伯的视效团队已创造过逼真的CG婴儿(下图)

除此之外,这部电影中也有不少危险的画面,使用了CG角色。在许多外太空画面中,穿着厚厚宇航服的桑德拉·布洛克和乔治·克鲁尼其实只有他们的脸是真的。其实,在2006年阿方索·卡隆与蒂姆·韦伯合作的《人类之子》中,就曾出现过一个用CG制作的婴儿,而负责这个婴儿制作的特效人员还为《返老还童》解决过老年版布拉德·皮特CG角色的布光问题。

事实上因为一些动作太危险,以至于有些镜头中演员的某个肢体也会用CG来制作。比如,在太空舱内悬浮的镜头中,桑德拉·布洛克的右腿就是CG制作的,在拍摄的时候为了保持平衡,她这条腿其实是伸直的。

揭秘2:征服《地心引力》之失重

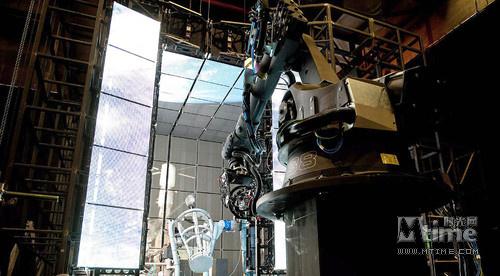

从汽车制造厂设备改造而来的IRIS机械臂,是本片拍摄初期用于模拟失重的重要硬件

——征服《地心引力》之失重——“当拍摄结束后他们把我弄出来时,我才真正感觉到在呼吸,你能切身感受到被囚禁的人的痛苦。”桑德拉·布洛克如此回忆她在影片失重拍摄中的感受。

一部以“地心引力”为名字的电影,是不可能回避失重问题的。

阿方索·卡隆很清楚:大银幕上的失重,其实是画面视角的失重,而不是真的失重。所以,创作者们要解决的核心问题,就是怎么处理变换的视角问题。于是,Dolly&Bot公司推出的灵活精准的IRIS机械臂成了这部电影创作过程中最重要的硬件。

谈到IRIS机械臂,这个名字听起来十分工业化的工具,视效总监蒂姆·韦伯笑称“它基本算是从汽车制造厂里拿出来的”。蒂姆·韦伯介绍说,他是在旧金山发现有一家小公司把摄像机固定在机械臂上拍片,这样可以精准控制摄像机的移动,同时也非常灵活。这个灵感启发了他。

IRIS机械臂拥有4米/秒的运动速度,运动半径达到3.1米,动作精确到0.04毫米,多达7个关节的轴心,并配有一个超过10米的轨道,足以完成各种复杂的而且精细的动作,拍出随心所欲的各种刁钻角度的镜头。

在《地心引力》拍摄的初期测试中,桑德拉·布洛克就被安置在了一个可以有少量活动范围的机台上,她的身边有两台IRIS机械臂,一台控制着一个ARRI Alexa镜头,一台控制着光源。这基本表达了创作组解决失重镜头问题的思路:变换的镜头角度加上移动的光源。

当然,在摄制组制造出更精妙的装置“灯箱”(Light Box)之后,IRIS机械臂就退出“历史舞台”了。影片最终光源的问题都是通过全局LED布景的灯箱来解决。

“灯箱”的主要构成部分:LED屏、可动篮子、IRIS机械臂摄影机(上图)

在“灯箱”中的拍摄,成为了桑德拉·布洛克最艰苦的表演经历之一(下图)

“灯箱”其实是视效组专门搭建的一个高六米左右、宽三米左右的立方体箱子,四周由180万只灯泡组成的LED屏所环绕,最中央有一个简单的可动篮子。桑德拉·布洛克就在这个篮子里表演,常常一待就是十几个小时。蒂姆·韦伯也赞叹桑德拉·布洛克的敬业:“里面非常热,而且让人感觉很孤立,整个拍摄过程非常艰苦。但我只记得桑德拉抱怨了一次,那也是她唯一抱怨的一次。为了适应这些对体能要求很高的拍摄装置,她在拍摄前还做了六个月的健身。”

在模拟失重时,“灯箱”中的篮子只能位移到45°倾斜,因为一旦超过这个角度,演员就会有掉下来的危险。为了保障演员的安全,更多的视角变换,是通过IRIS机械臂带动镜头,来实现相对位移的效果。而且,如果演员的身体角度旋转过大,重力原因很容易会造成面部充血,画面失真。

在表现演员“砸向”镜头的效果时,实际上演员基本上是不动的,而是让摄影机在机械臂的精确控制下“砸向”演员。在一场戏中,摄影机要以每小时40公里的速度砸向桑德拉·布洛克,在离她3厘米的位置停下来,而这个过程中,布洛克必须保持一动不动。

揭秘3:征服《地心引力》之光效

运用本片首创的“灯箱”装置,剧组对太空光效的模拟达到了史无前例的高效和精确

(图为模拟太空站内围绕演员的环境布光)

——征服《地心引力》之光效——对《地心引力》而言,整部影片创造太空环境中最大胆的创举就是一个叫做“灯箱”(Light Box)的装置。

《地心引力》大量的CG制作也带来了另一个难题,便是如何让实拍画面与CG环境合成得天衣无缝。演员的打光通常都跟CG环境不同,而如果灯光不对的话,合成后的效果看上去便会不自然。这就要求必须寻找到匹配实拍光照与CG环境光照的办法。摄影师艾曼努尔·卢贝兹基、视效总监蒂姆·韦伯最终想出了一个大胆的解决方案--灯箱(Light Box)。

这个装置的四壁全部由LED屏幕构成,播放着模拟周围环境的视频或者图片,用机械臂控制的镜头就在这个空间里灵活地旋转。视效团队负责在LED屏幕上打出虚拟场景的图案,匹配演员的主观视角。这样LED屏幕上显示的画面就会照亮演员,让演员置身于环境中,这就像是太空在围着演员转一样。

有了“灯箱”,摄制组可谓完美解决了宇航员在太空中的布光问题

摄制组原计划只有一半的镜头要在灯箱里面拍摄,另一半依靠机械移动打光。但实际的情况是,这个装置效果好,效率高,拍摄出来的成像质量也相当不错,算是彻底解决了太空中的布光问题。这些LED屏幕能做出前所未有逼真的光效,当演员在这个空间里实拍的时候,就能直接在身上获得反光效果,解决了所有衣服上的漫反射和打光的问题。

作为“灯箱”的主要设计者,蒂姆·韦伯十分欣慰的说:“如果要获得一个宇航员在太空中旋转的镜头,在绿幕条件下布灯就会是非常麻烦的事情,但在灯箱中,只需要调整LED屏幕上的内容即可。LED屏幕的每一个像素都是一盏灯,大概有180万个,每盏我们都能够单独控制。”

不过,对于后期来说,把这些所有的LED屏全部抠像,可是要比绿幕抠像麻烦得多。在今天,制作有这么多大规模CG环境的镜头,不使用绿幕拍摄是极少见的。但比绿幕要好一些的是,“灯箱”中营造出的环境,能够给演员提供一些辅助,可以让他们知道当时所处的环境是什么,从而做出相应的表演。

揭秘4:征服《地心引力》之反射

特写镜头中,宇航员眼睛和头盔上的反射画面也做了细致的推敲,以避免穿帮

——征服《地心引力》之反射——《地心引力》有大量特写镜头,如果不做好眼睛的反射工作,那很多镜头就会穿帮。《地心引力》摄制组并非是第一个考虑到这一点的团队。

在2004年的时候,蒂姆·韦伯所在的Framestore特效团队在制作广告片的时候就有这样的设想:设计一个房间,前、后、左、右都是LED屏幕,播放着对应的画面,这样就可以直接获得眼中反光的图像。

这个思路延伸开去,最终变成了《地心引力》视效的两大硬件:一个是全LED屏的拍摄装置“灯箱”,另一个就是为了解决光线反射问题的大幅LED屏。

演员看着画面中模拟宇宙的光影(上图),摄像机捕捉到人眼中反射的画面(下图)

正如之前所介绍的,“灯箱”解决了光线的漫反射问题,而镜面反射就要用别的手段。

为了拍摄片中一段特写镜头,桑德拉·布洛克要站在巨大的LED屏幕前,看着画面中模拟宇宙的光影,依靠LED屏幕前的摄像机捕捉她眼中反射的画面。

眼睛的面积很小,对画面的精度要求不高,所以低像素的LED屏依然可以保证画面质量。这种画面和光效的采集不仅仅用在眼球的反射中,也用在其他镜面反射的地方,比如宇航员的头盔。

揭秘5:征服《地心引力》之长镜头

《地心引力》开场,在太空美景之下,让很多人忘却了这是一个18分钟的长镜头

——征服《地心引力》之长镜头——

提及本片中的长镜头,视效总监蒂姆·韦伯如此概括它带来的挑战,“打造零重力场景已经很困难了,用长镜头展现零重力场景则要难上十倍。”

《地心引力》的开场,一个长达18分钟的太空镜头震摄住了所有人。哪怕是最挑剔、最苛刻的影迷,也会对这个机位走动异常复杂、场面调度充满想象力、CG制作天衣无缝的长镜头拜服。

但蒂姆·韦伯告诉我们,其实这18分钟并不是一个真正一气呵成的长镜头,“它是由两个长镜头拼接而成。前一个镜头大概有12分半钟,然后再接上另一个镜头(构成整个长镜头)。”

即便如此,这个长镜头依然具有毋庸置疑的首创性。它使用了IRIS机械臂来操作所有的镜头摇移,演员所有的动作时间点和镜头视角的位移,全部都是被精确计算和安排好的,这是之前编程镜头从未达到过的长度。蒂姆·韦伯说:“要在一个持续的长镜头当中,接连展现全景、特写、动作场面,你要找出一个方案,能在单独一个镜头中同时展现各种不同的情节,这绝对是最困难的地方。所以要把零重力和长镜头结合在一起真的非常非常难。”

《地心引力》这18分钟长镜头可谓集中体现了本片在技术上的诸项突破

从感官上来说,这个镜头无懈可击,事无巨细都被照顾到了。苛求细节的阿方索·卡隆还参考了IMAX纪录片《哈勃望远镜》,并与担任本片顾问的美国航空航天局(NASA)宇航员凯蒂·科尔曼一起专门研究了哈勃望远镜的飞行轨迹。按照电影的设定时间来制作太阳、月球的相对位置,以及制作地球的模型。在当时的哈勃望远镜位置,所看到的地球是什么样子?太阳的位置和角度是什么?都被一一考虑到了。

中间还发生过一个小插曲,2012年底,当时本片已经完成绝大部分的拍摄,导演阿方索·卡隆却突然决定改变片头,要让太空梭上下颠倒。为了这一处看似简单的改动,蒂姆·韦伯和视效人员又工作了整整两个月的时间,甚至对哈勃望远镜进行了重新建模。

当这18分钟的长镜头终于完成时,对这部电影的创作者而言,犹如一次毕业典礼。导演阿方索·卡隆也承认:“整部电影其余的镜头,都没有这个镜头的难度大。”这18分钟包含了这部影片在技术上的全部突破:机械臂镜头、全新的打光方式、CG空间的新渲染技术。它实现的是任意移动的实拍视角、任意变换的角色布光和宏大从容的宇宙美景。

当这个长镜头结束,宣告的是:从此以后,失重和太空,再也不是电影画面中的难题了。

回顾:影史上最经典的2次太空失重拍摄

——回顾:影史上最经典的2次太空失重拍摄——

视效总监蒂姆·韦伯说,在最终找到本片的新方法之前,他们也曾尝试了许多传统的失重拍摄方式,比如让演员吊威亚等等,而且其中一些方法他们确实用上了,但这些最基本的方法只适合用于拍摄简单的镜头。在这里我们不妨再顺道回顾一下两部经典太空片《2001太空漫游》和《阿波罗13号》中失重拍摄的方法。

《2001太空漫游》以往,在表达失重的诸多镜头中,一个最经典的做法,应该是早年电影大师斯坦利·库布里克的《2001太空漫游》。在一个圆环形的屋子中,固定一个摄像机,然后让演员跑起来,摄像机录下来的画面看起来就像演员是沿着屋顶在跑步一样。

这个诞生于1967年的方法真是太令人佩服库布里克的智商了。但是它解决的问题非常有限,只能表达几个镜头,而且也无法解决除了人之外的其他物体的失重问题。在那之后,基本就没有人再用过类似的方法。

实景搭建圆环形屋子,这在当时的确是个够大胆的想法,关键他们还真的这么做了

《阿波罗13号》1993年,一部伟大的太空电影《阿波罗13号》在银幕上再次展现了神奇的、无比逼真的失重镜头。蒂姆·韦伯也说:“太空题材影片数不胜数,但我觉得唯一能和《地心引力》挂钩的只有《阿波罗13号》。”

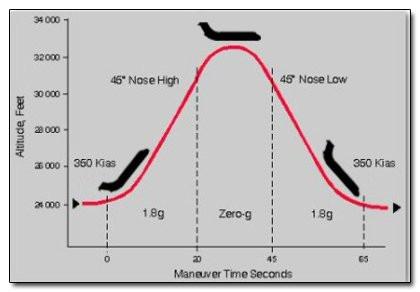

在《阿波罗13号》中太空舱内镜头的拍摄,全部是在美国航空航天局(NASA)的训练装置“呕吐彗星”中完成的:这是一艘波音KC135,把全体成员带到高空然后自由落体下坠一段时间,在这段时间里,舱内所有物体和环境都是相对失重的,一次飞行能获得差不多25秒的失重时间(如下图所示)。

于是,导演朗·霍华德奢侈的玩了612次失重飞行,在这里拍摄完了234分钟的失重时间镜头。这个方法把失重问题解决得非常彻底,但是却无法拍摄舱体外的失重镜头,而且不是每个人都可以租用得起NASA的设备。

《阿波罗13号》租用美国航空航天局的训练装置,堪称最贵的失重拍摄

(图为“呕吐彗星”原理图)

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映