我不是让观众来学习典型的

2014-03-20 17:46:23来源:时光网

《警察日记》首映,王小帅、夏刚向宁瀛献花《警察日记》首映,王小帅、夏刚向宁瀛献花 3月21日国内电影市场将迎来两部获奖影片,刁亦男导演的《白日焰火》携柏林金熊、银而来颇受关注;而另外一部《警察日记》则相对低调,虽然男主角王景春曾于去年获得东京电影节影帝,这部影片导演宁瀛也很值得关注。如果说刁亦男是中国独立片导演新势力,而宁瀛则算是“老一辈”独立片导演代表。1990年代她曾凭《找乐》《民警故事》和《夏日暖洋洋》“北京三部曲”赢得广泛声誉。

按照代际来分,宁瀛也是第五代导演,但她的发展轨迹不同于张艺谋、陈凯歌、田壮壮等人。1981年她考取公费奖学金赴意大利留学,在意大利国家电影实验中心学习、工作。国际大导贝纳多·贝托鲁奇筹拍《末代皇帝》,宁瀛跟随其身旁成为副导演。

从电影风格来看,宁瀛和第五代也有些差别。1990年代当她从意大利归国,在最开始的喜剧片《有人偏偏爱上我》尝试后,从1993年开始,用了7年时间导演了“北京三部曲”。三部影片采取意大利新写实主义手法,并带有准纪录片风格,赢得国外多个电影节奖项,从此宁瀛便被贴上“先锋”、“独立”等标签

2005年的《无穷动》是宁瀛第一次较为广泛进入主流视野,影片找来洪晃、刘索拉、平燕妮、李勤勤当主角,电影内容充满对主流话语的挑衅意味。尤其是女演员们啃食鸡爪、大肆谈性的特写镜头吓坏了不少男观众。这一次宁瀛用女性主义立场,将东方女人进行了展示。

接下来宁瀛的电影之路却有点摸不着头脑,首先是导演了芙蓉姐姐参演的喜闹剧《A面B面》;接下来是好莱坞影星基努·里维斯投资的功夫片《功夫侠》,还有中产阶级情感故事《天上人》。这一次《警察日记》虽回归严肃的现实题材,影片讲述了鄂尔多斯东胜市警察局局长郝万忠14年工作间,破获的案件和他的人生感悟,王景春在本片中出演郝万忠,去年在东京电影节上得到广泛认可,他也是继张艺谋(《老井》)、牛振华(《背靠背脸对脸》)、朱旭(《变脸》)、王千源(《钢的琴》)后,第五个夺得东京电影节影帝的男演员。

《警察日记》上映前一方面得到业内人士认可,但也有网友认为影片讲述依旧是好人好事的”主旋律“,对此宁瀛在接受专访时进行了回应,在她看来这部电影和”主旋律“没有关系,她说:”对于郝万忠,观众可以不接受他,也可以接受他,更可以去分析他。我讲的是他作为人的故事,而不是说让你看完后,出门就向他学习。“此外对于宁瀛尝试《A面B面》这样的喜剧片以及《功夫侠》这样的功夫派,她也有自己的话要说。(专访实录)

王景春凭《警察日记》的演出,拿到2013年东京电影节影帝王景春凭《警察日记》的演出,拿到2013年东京电影节影帝:在经过喜剧《A面B面》、功夫片《功夫侠》后,《警察日记》算不算是你的新写实主义的回归,像1990年代以《民警故事》为代表的“北京三部曲”

宁瀛:完全不是,虽然都有“警察”二字,但和《民警故事》的风格不一样,《警察日记》更偏向主流大片的影像质感,是在真实性不丢失的情况下,用更现代电影结构来拍摄。比如摄影师是美国人,镜头运用上更像是大片制作。影片是真实案件为基础,一个在内蒙古鄂尔多斯13年未破的灭门案件,电影一直讲到男主角郝万忠去世后。

“北京三部曲”做的是间离效果,实验性太强,不仅不考虑观众是否感动,而且让观众不要感动,要更冷静地观看影片。《警察日记》更符合当今观众的状态,考虑他们的感受,我感动点设置很低。大家只要走进电影院看了这部片,肯定会感同身受的。

:听说灭门案到现在还没破,有点像韩国的《杀人回忆》

宁瀛:我觉得更像是《十二宫》。那个灭门惨案很诡异,行凶是个大白天,现场对面刚好在举行婚礼。郝万忠和他的同事们完全梳理不出来头绪,杀人动机也查不清。他们排查了几乎鄂尔多斯几乎所有的适龄男青年,郝万忠去世前一直没破案,直到现在都没有结果。

:那你在片中有暗示创作者认为的凶手么?

宁瀛:准备剧本时,我看了郝万忠所有的日记,那个本子里记录了他的想法。电影里也展现了他的日记,不知道观众是否能看出来。

:但影片也不只是讲这么一个案子吧?

宁瀛:主要还是围绕郝万忠这个人,灭门案是从头到尾的一条线索。郝万忠从刑警最后升到公安局长,他要着手解决诸多刑事案件、民事纠纷,甚至一些群体性事件。由于灭门案一直不能破,他工作十几年写的68本工作日记上也留下他对案件的思考,他几乎每年重新写一遍案情经过,像着了魔似的。

:《白日焰火》也是以刑事案件为线索,加上之前的《神探亨特张》也有对底层犯罪的描述,你们是不约而想通过刑案来展现当他下中国?

宁瀛:这不是我主动要拍的,而是制片人发现这个题材来找到我。虽然我平时也关注社会新闻,看一些底层犯罪的事件,但这部片我在乎的还是警察这个人。郝万忠的警察生涯和鄂尔多斯建市几乎是同步的,他身上有一个有时代痕迹,面临着一个波澜壮阔的时代。

《警察日记》预告片:对于普通观众来说,《警察日记》像是主旋律电影的架构,一个因公殉职的警察模范,讲述他生前的故事。你做了哪些尝试让电影脱离“主旋律”架构?

宁瀛:说实话,郝万忠也没有得到多大的官方认可,不是那么突出的典型,只是得到当地民众的认可。当今中国社会,一方面一些主流媒体强调典型人物,另一方面,底层老百姓对典型人物有抵触心理。我觉得问题出在对英雄的诠释和注解上,所以入手点要颠覆以往的方式。

我的电影切入角度是,一个新华社资深记者接到报道任务,但他对郝万忠有非常大的怀疑态度,他不相信真正存在这样的好人。我是持“人本位”价值观、从生命的角度来看一个人。影片在东京电影节放映时,东西方观众和影评人对影片呈现出来的价值观达到了共识。在《警察日记》之前,很少有所谓“主旋律电影”在国际电影节上获奖,如果价值观不对,王景春演得再好也无法拿到影帝嘛,其实我不愿意将“主旋律”这三个字放在这部电影上。

:你认为的主流价值观是什么?宁瀛:我拍完《无穷动》时,电影局官员说很认可我在艺术上探索,但觉的电影的价值观和主流价值观有些距离。《警察日记》告诉大家,我用主流价值观拍摄一样可以。现阶段我们的主流核心价值观是“人本位”,这是相对于神、物、国家和社会。现在很多国产电影价值观是“物本位“,但“物本位”就代表商业片吗?它比较可怕的价值观。在物质极度化的社会,创作更应该回到人本位。

:在你看来,男主角郝万忠到底是不是英雄或者好人?

宁瀛:王景春扮演的这个警察也有独断的一面,为了推动一些事情根本不讲什么法,虽然这种行为也是“为民做事”。简单来讲,他算是强硬派。对于郝万忠,观众可以不接受他,也可以接受他,更可以去分析他。我讲的是他作为人的故事,而不是说让你看完后,出门就向他学习。

:有观众认为结构上有点像是《公民凯恩》,算是向经典致敬么?

宁瀛:是的。凯恩也算是死了的名人,电影里记者对凯恩既充满了质疑,但也有充满敬仰。我在《警察日记》也是让观众开放地看待这个人物,你自己可以得出自己的结论。

:拍摄《警察日记》距离你之前的《民警故事》过去快20年了,业内人都知道警察戏拍起来受到限制较多,这部影片拍摄你感受到了么?

宁瀛:当然会有。我们在拍现实题材总会受到这样那样的局限,或者脑子里先有自我审查。我的创作和审查没有根本的抵触,我是安德烈·巴赞的信徒,本着对现实的热爱去拍片,而是为了简单地批判现实,我就是现实里的人嘛。我电影是对人类本能的呼唤,告诉大家:”人啊,你本来可以活得更好。“

喜剧《A面B面》有"芙蓉姐姐"的加盟,受到较大非议喜剧《A面B面》有"芙蓉姐姐"的加盟,受到较大非议

:1990年代的”北京三部曲“,让你在业界赢得尊重,但后来的《A面B面》看起来是对过去风格的“背叛”,听说这部片你和片方还有剪辑上的矛盾?

宁瀛:当时我做了一个剪辑版,非常凄美的疯狂喜剧,讲的是把正常人放进精神病院、把真正精神病人放出来而导致的悲剧。但剪辑上问题不是我和制片人吵架,而是制片人和女主角有矛盾,让后来的版本被剪得很乱。有人开玩笑说,这两年我终于从《A面B面》的阴影下走出来,其实我没有这么狭隘的电影观,你给我喜剧我就会去拍喜剧,给我爱情类型我就会拍爱浪漫爱情片。电影人就是艺人,“琴不离口,艺不离手”,有工作机会就去做,我享受站在片场的感觉。

:《功夫侠》和《天上人》呢?宁瀛:《功夫侠》是我想拍的,我从没拍过这种类型嘛。想将功夫和云南的生态结合起来,但最后制片人干预太多,逼我拍她想要的戏。严格来讲,这不是我的电影,应该从我的作品年表上拉下来。《天上人》只是后期上声音做得不如我意,但这部电影世界观有点滞后,讲的是“娜拉出走”的故事:一个有钱人的老婆受不了寂寞和孤独,抛弃所有财产出走,我不相信那样的人和事,所以剧本没有署我的名字。

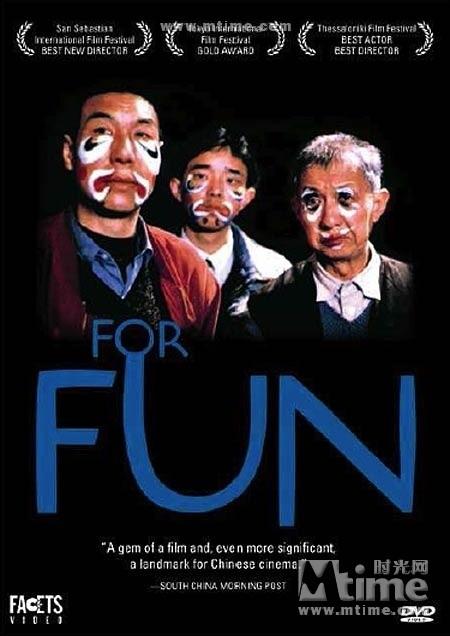

《找乐》讲述北京几个退休老人的故事,是宁瀛评价较高的作品

:如今的电影市场,不要说《找乐》、《夏日暖洋洋》、《民警故事》,即使《警察日记》这样的现实题材都不太受普通观众欢迎,你作为创作者着急么?

宁瀛:这是我自己的选择,想不开就不要做了。你是做高档产品的,你不清楚自己产品的服务对象,妄想所有观众喜欢你,这不现实嘛。当然,我觉得艺术片其实是类型片的一种,它是反情节的。有些电影是消费型,观众看看觉得开心;有种电影随着时间的推移,它的价值越会被认可,说句俗话就是“雕刻时光”,两种电影市场都是需要的。

如今的问题是,消费型电影里透出的拜金主义太“认真”了,把商业片的幽默感都搞丢了。而且,消费型电影你起码要做及格水准吧,最近的《北京爱情故事》我就觉得是消费型电影里相当不错的。我接下来拍的就是喜剧片,但我不会丢失自己对电影的认识。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映