我们正身处未来

2015-07-03 07:24:46来源:时光网

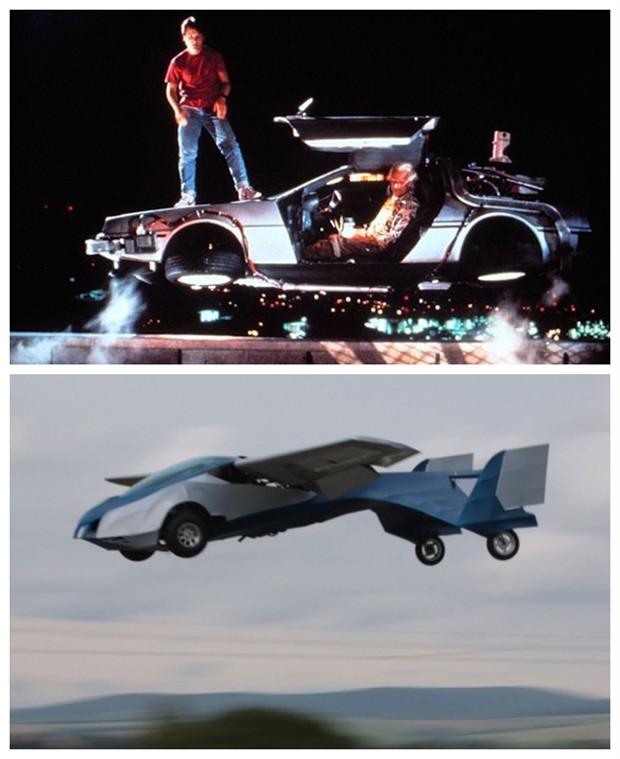

1985年开始上映的“回到未来”三部曲 ,今年迎来了30周年。在1989年的《回到未来2》里,主角乘坐汽车改装的时间机器穿越到2015年,也就是今年。我们不知不觉就生活在了“未来”。

一部经典电影总会在不同时期、不同场合下被偏重不同的解读。就像《回到未来》的剧本当初拿给迪士尼时,被说成是一部“母亲爱上儿子”的电影而被拒,这个系列在今年被解读得最多的是它到底预言对了多少未来。

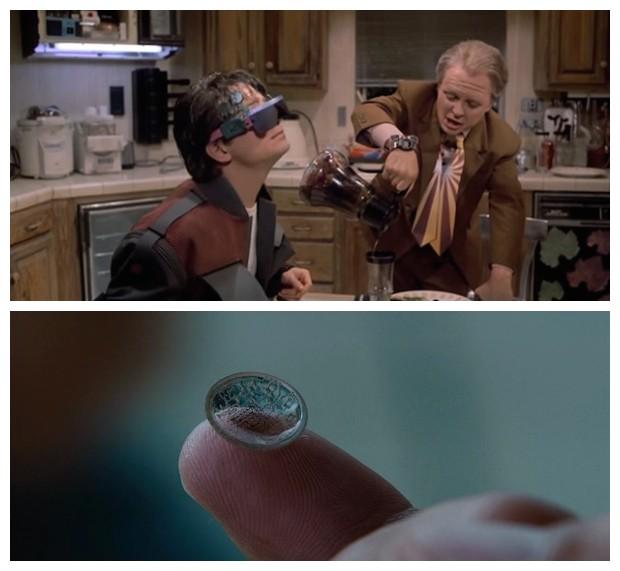

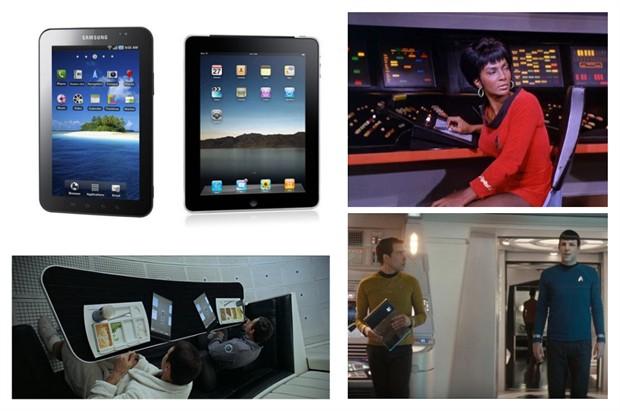

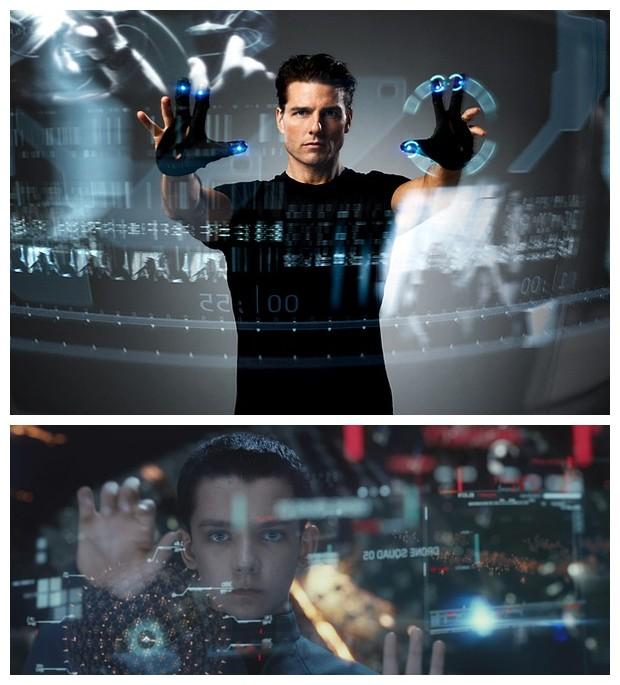

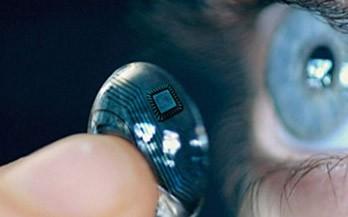

当年环球影片公司的主席认为片名带“未来”二字的电影必定不会成功,今天这一系列跟未来主义文化紧密联系在一起。我们从未如此关心未来,因为我们从未像今天这样生活得离未来如此之近。这是我们的美好错觉还是真正的梦想成真?在这里,我们以“回到未来”三部曲为起点站,去给科幻电影里的“未来预言”和今天的科技文明做一个连线,用不同领域的分类方法来梳理我们所在的“未来坐标”,并筛选出最接近成真的代表性坐标。由于有很多领域是交叉领域,所以你看到的分类不是一刀切的分类,有些技术也同时属于其他类别。人机交互是反映人与技术关系的最关键环节,它让人这个最精密的智能体和机器的自动控制系统组成一个更大的自反馈回路,这是一种1+1>2的组合方式。我们常常用“人的延伸”来比喻机器,实际上机器不仅仅是人的延伸,而且是人的“放大器”,反之亦然。未来的方向就是人与机器界限的不断打通。如果要为未来坐标选择一个具有代表性的坐标轴,人机交互技术理应胜任。值得骄傲的是,在这一轴上,我们已经牢牢地占据了未来。(1)穿戴式智能设备未来实现指数:★★★★☆《回到未来2》中的智能手表、智能眼镜VS《碟中谍4》中的智能隐形眼镜《回到未来2》里想象的2015年科技,被很多文章拿来和今天对比一番,最令人印象深刻的就是穿戴式智能装备。博士的智能手表和马蒂的智能眼镜我们都感觉再亲切不过,因为这两类产品都刚刚点燃了商品化的浪潮。无论是打电话还是看电视,在这个平台上,任何可想到的功能都可能实现。过去我们喜欢谈论具体功能,现在我们喜欢谈论平台。老007电影和《国产凌凌漆》这些老派间谍片中的装备,多是各种功能的巧妙组合和错位,即使再高度集成,也不过是“要你命3000”的工业设计版。而到了新时代,集成化在电子电路层面就已经完成了大部分,这对科幻片和反映超前科技的间谍片也提出了更高要求。《碟中谍4》中的智能隐形眼镜可以叠加显示信息、采集图像、传给计算机进行人脸识别,《赤焰战场》中也有类似的隐形眼镜,它们在具有强大功能的同时,本身又是更多智能设备中的一环。Facebook旗下的Oculus公司研发的Oculus Rift头盔等头戴式产品以及苹果手表Apple Watch看看我们的现实世界,谷歌眼镜虽然受挫,但是随后微软宣布的现实增强眼镜HoloLens又让世界为之一振,加上怀着雄心又一次想开创一个时代的苹果手表Apple Watch,还有Facebook旗下的Oculus公司研发的Oculus Rift头盔等头戴式产品,耐克的智能运动鞋和2015年推出的复刻“回到未来”的自动系鞋带智能高帮运动鞋——这些产品将我们带入一个大数据时代,智能设备时刻不离身,我们日常生活的一举一动都化作数据,而且被数据反馈。(2)小型化手持终端未来实现指数:★★★★★左上:三星公司的Galaxy S系列平板电脑VS苹果iPad;左下:《2001:太空漫游》中出现的平板;右上:上世纪60年代的“星际旅行”中的平板电脑;右下:2009年“星际迷航”的新版平板电脑PADD2011年,在苹果公司指控三星公司的Galaxy S系列平板电脑抄袭iPad的案件中,三星公司搬出了一个很科幻的理由来反驳:类似的平板设计早在《2001:太空漫游》中就有了。换一个角度说,我们追赶上了《2001:太空漫游》的一些未来。其实早在“星际旅行”系列里,和我们的平板电脑没多大差别的PADD(Personal Access Data Display,个人数据访问显示设备)从上个世纪60年代起就一直出现在荧幕上了。类似的还有各种形状不同的小型手持设备,手机是我们最熟知的。它们和穿戴式智能设备有着类似的发展水平。在这两个领域里,我们可以说已经是玩转了未来。为什么在这两个方面我们取得了如此大的优势?很重要的一个原因是云端计算的发展。我们今天已经不用等上几十年,等埃尼阿克计算机小到能够装进口袋,也不用绞尽脑汁把搜索引擎放进手机里,我们通过手机、平板、智能手表就能访问云端的计算资源和数据。机器与人的回路被拓展、拉长,交互界面变得越来越精巧。我们通过一条捷径完成了对未来的“超车”。(3)体感技术未来实现指数:★★★☆《少数派报告》体感控制与《安德的游戏》中的体感控制体感技术是科幻电影里的常见元素。大家对《少数派报告》里炫酷的手势操作界面一定印象深刻,这部科幻电影设定了认真而细节丰富的未来,穿透显示屏拍摄的画面让人和科技叠加的意味更加浓重。在《安德的游戏》中,安德在最终战役里用手势控制整个人类太空舰队群,这大概算是电影史上最恢宏的体感操作了。体感技术是指捕捉人的身体动作来控制机器的技术。正如自然语言编程是人类理想中的编程方式,体感技术也是一种理想的最贴近自然的人机交互方式(但不是适合所有场合),它满足了人类人机合一、我就是机机就是我的梦想,是人机工程学的“极乐之境”。Omni游戏体感跑步机除了我们上面说到的智能眼镜、头盔包含体感技术,现在已经实现的,还有手势、身体控制的Kinect、Leap Motion等体感设备,可记录跑步动作的Omni游戏体感跑步机,感应肌肉电流的智能臂带Myo;尚处于概念阶段的技术,包括谷歌的超短波雷达体感识别技术,新创公司UltraHaptics则希望通过超声波模拟出三维触感。这些技术都还不尽完善,但人机交互设备正在以全方位的产品线、齐头并进的技术路线跑步进入商品化时代。可以预见,这些先驱者很大部分会被历史淘汰,但这中间无疑包含了你会在50、100年后看到的人机交互技术的火种。(4)增强现实未来实现指数:★★★☆《王牌特工》增强现实技术增强现实技术是在现实层面上叠加数字信息并可以交互的技术,它把现实世界和数字世界融合在同一个界面上。如果说体感技术提供了“自然操作技术”,那么增强现实技术就提供了“自然显示界面”。在《王牌特工:特工学院》中我们看到,通过数字眼镜,在世界各地工作的特工齐聚在会议桌周围,墙上普通的图画也变成带有电子标注的数字地图。更逆天的科技在“饥饿游戏”第一和第二部中,竞技场里不仅可以被叠加上图像、声音,甚至还可以制造出实体,这可算是“实体增强现实技术”。微软HoloLens我们可以看到,增强现实技术是一种弹性很大的技术,它可以在普通的简单设备上实现,比如一个带摄像头的手机,早些年就已经有这方面的应用软件,比如在街景上标注出方位、餐饮信息。增强现实技术也可以在更高端的设备上大显身手,微软的HoloLens眼镜的宣传片里就展示了投射新闻信息流、玩模拟游戏、辅助3D建模、协助模拟登陆火星场景等功能。增强现实技术与虚拟现实技术相近,也有着相似的命运。(5)虚拟现实未来实现指数:★★☆《感官游戏》里虚拟的游戏空间通过神经系统与玩家联结。《创战纪》里主角可以将意识上传电脑,进入虚拟的电子世界虚拟现实技术是科幻中赛博朋克题材必不可少的世界观基础。简单地说,虚拟现实技术就是虚拟了现实的各种感知维度的技术。增强现实技术和虚拟现实技术都有一个比喻,叫“沉浸式”技术。顾名思义,在这里现实和虚拟的界限开始模糊,人类用于欺骗自己大脑的技术开始攫获自己的心灵。《感官游戏》里虚拟的游戏空间通过神经系统与玩家联结。《创战纪》里主角可以将意识上传电脑,进入虚拟的电子世界,如果意识在电脑中死去,就可能连身体也一同死去。“黑客帝国”系列里人类更是身在虚拟世界中而不自知,把“缸中之脑”这个哲学思辨诠释得让人恐惧发寒。虚拟现实设备 Project Morpheus也许是幸运,也许是遗憾,我们现实中的虚拟现实技术还处在较少的维度、较低的仿真水平上。目前最成熟的虚拟现实设备以视频和游戏头盔(眼镜)为主力军,例如HTC公司生产的Vive VR头盔、前面提到过的Oculus Rift头盔、三星制造的Gear VR、还未现真身的Magic Leap、索尼开发的支持PS4的Project Morpheus。这些设备暂时只能提供视觉、听觉这二个维度的虚拟感受,有的可以配合控制器。而体感手套、衣服都还在概念实验阶段,还很粗糙。这离科幻电影里时常出现的视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉、姿态、加速度等全方位模拟还有很大距离,人机接口上也是以模拟出来的信号和人的感觉器官沟通,而不是科幻中设想的以生物电信号直接和人的神经系统沟通。但是,从这些繁多的产品名录就可以感受到,一个时代正在开启。如果做一个比喻,现在还相当于虚拟现实技术的原始时代,但是这个技术有一个航天、新能源等技术没有的巨大优势——它天生是市场的宠儿。有了市场这个巨大的推手,虚拟现实技术将会以令人吃惊的速度把我们带向未来。

人工智能是人类造物的最高追求。类比自然世界,如果说生命的诞生是自然界的第一个大飞跃,智能的诞生是第二个大飞跃,那么对人类文明来说,机器的诞生就可以说是第一个大飞跃,而(强)人工智能的诞生将是可以比拟人类诞生的第二个大飞跃。它标志着人类卸下了自己万物之灵的荣耀,也创造了自己居身上帝的荣耀。在整体上,科幻中人工智能的现实实现程度还很低,但是大多数该领域的专家都认为,具有心智的强人工智能将在几十到一百多年内诞生(这几乎就相当于奇点时代的来临)。无疑我们正在创造未来。

(1)图像识别未来实现指数:★★★

图像识别是一个“简单复杂任务”。说它简单,是因为每一个未受训练的人类都可以轻易快速地辨识图像和不同人的面孔,虽然能力有差异,但是再差劲的人也比目前最强大的计算机和算法执行这个任务要轻松得多(“轻松”主要是指对复杂情况的适应能力);说它复杂,是因为它难倒了一代又一代计算机科学家,它依赖复杂的算法和大量的运算资源。

解决这个困境有两条路,一条是继续沿着经典的冯·诺依曼结构计算机的路上狂奔,改进算法,例如深度学习算法的发展,让识别准确率有了一个飞跃;另一条路是研究人工神经网络计算机,模拟大脑的网络结构,对计算机进行训练,这条路还在探索中,神经网络计算机已经在某些解法上展现出极高的效率。目前采用前一种技术的成熟的人脸识别系统已经可以在理想环境下达到90%以上的识别准确率,而更容易的图像特征匹配,我们在谷歌图片搜索中就经常用到。

(2)自然语言理解未来实现指数:★★

这种逆天科技在现实中还处在幼儿园阶段,只能算是自然语言“处理”。它和图像识别有着类似的情况,还要困难一些,因为“理解”与“心智”相关。在强人工智能诞生之前,对语言的语义进行算法分析也许是唯一的方法。我们能实现的程度,苹果设备上的智能语音助手Siri就是一个很好的例子,它最初就源于文字聊天软件。

另外,我们也早就在MSN、QQ上调戏过具有一定自然语言处理功能的聊天机器人。我们最常使用的搜索引擎,就需要用到复杂的自然语言处理算法,分析出我们想要的信息,以及我们没想到但是可能有用的信息。这种处理算法强大但并不完美,所以我们有时会对搜索到的结果大为赞叹,有时又会觉得滑稽搞笑。不过你完全可以把这当作搜索引擎的萌点,等到了机器都变聪明的时代,人们说不定又会怀念起古董机器的呆萌来。

(3)专家系统未来实现指数:★★★☆

IBM超级电脑沃森在“Jeopardy!”智力问答比赛上在现实中,科学、工程学、医学、军事等专业领域的专家系统早已应用广泛。日常应用里,苹果的Siri可算是综合型专家系统的一个简化例子,它能告诉你这条街上有什么吃的,也能告诉你明天的天气,还能回答你一些无聊的问题。2011年,IBM的超级电脑沃森在“Jeopardy!”智力问答比赛(一个为人类设计的比赛)中以绝对优势战胜人类,成为当年最拉风的人工智能,可见专家系统已经具有相当强的应用能力。确实,沃森在一战成名后很快找到了工作,成为了美国医疗系统的专家系统。专家系统不是一个孤立的领域,它和别的领域有很多可以复用的资源,比如互联网这个巨大的知识库,搜索引擎的数据挖掘技术,自然语言处理技术,因此别的领域取得的成果都会给它带来巨大的推动。

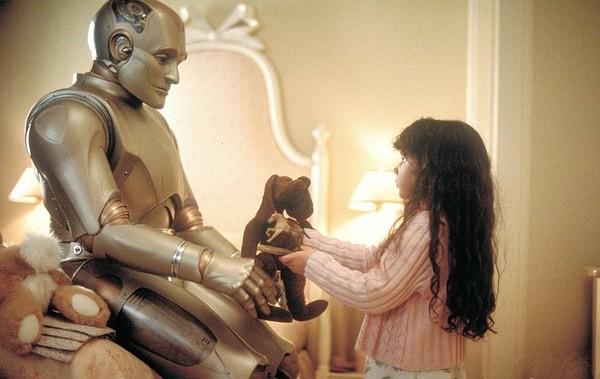

(4)类人机器人未来实现指数:★★★

日本仿人机器人ASIMO类人机器人的设计通常为了以下需要:它们需要融入人类的生活,操作人类的工具,代替人类做事,配合人类的感情。所以它们是类似人的通用性机器,人工智能技术的集大成者。现在我们能做到让机器的某一方面类似人。日本研发过歌舞机器人HRP-4C。美国贝尔实验室推出过性爱机器人Roxxxy。每年一届的机器人世界杯RoboCup,几种非类人组和类人组的机器人参加近十项比赛项目,并且组别和项目还在增加,中国的球队战绩不俗。最顶尖的代表当属日本研制的仿人机器人ASIMO,它能够精确模仿人类的动作,能跑能走,能上下楼梯、开瓶倒水、踢足球。

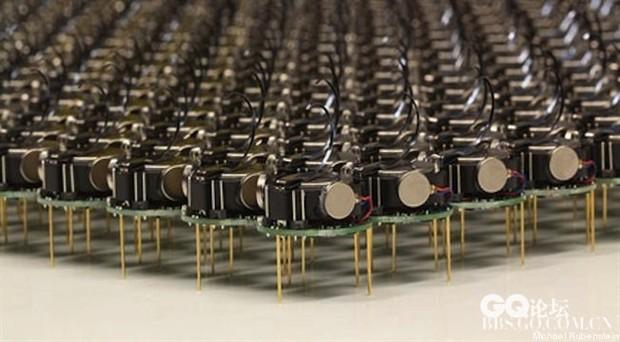

(5)分布式人工智能未来实现指数:★★

千人机器群Kilobots简单的个体行为组织起来可以形成复杂的集体行为,这在人工智能科学中是一个很重要的思路,灵感来源于自然界。蚂蚁、蜜蜂都只具有简单的神经系统,它们组成的群体涌现出精细的社会性行为;椋鸟用简单的飞行规则组织起上万只甚至上百万只的椋鸟群共同飞行,既紧凑又不会发生“空中事故”。很早以前,机器人工程师就设计出编队飞行、可分离组合的飞行机器人。去年,美国哈佛大学组装了世界第一个千人机器群Kilobots,由1024个小机器人组成,在演示中,它们在红外光指令下组成海星图案和字母。不光是小机器人,将来,自动驾驶的汽车之间也将互相协同,组成一个巨大的智能车流。分布式人工智能涉及到自组织、自动控制、复杂系统科学等前沿学科,现在它才刚刚打开了一点点未来。

未来实现指数:★★★☆-★★★★★

《回到未来2》3D电影《回到未来2》里出现的3D电影,已经不用多说了,拜《阿凡达》所赐,3D电影技术迅速普及开来,现在想找一部不是3D的电影都难。《回到未来2》里的高质量视频通话同样也被我们的时代秒杀,电影没想到的是,在2015年这个社交媒体无孔不入的时代,人们对视频通话已经没有多大兴趣了。

《阿凡达》中的全息投影早在《星球大战》里就出现过的全息投影,到《阿凡达》时已经是科幻电影的标配了。现实情况如何呢?我们在初音未来演唱会上看到的初音未来栩栩如生,这是投影在透明屏上模拟出来的全息投影效果,并不是投在空气中的。人类目前还没有掌握把影像投在纯空气中这种逆天的技术,现有的全息投影技术是把影像投在特殊气体或固体上。

如果要进行精细的实时全息投影通讯,就要用到大带宽的量子通信才够传输。由于量子的多态性,量子通信可以具有极大的带宽。量子通信技术的研究我国处于前列,进展迅速。这一个未来半可预期。

能源是文明的刚性需求,支撑了整个文明的技术形态和技术水平。走向未来,可以没有金坷垃,但是不能没有它。

(1)新能源未来实现指数:★★★☆

《遗落战境》核聚变能要论太阳能的老祖宗,那就是核聚变能,太阳就是靠不断地核聚变才维持燃烧的。可控核聚变是全球大国、大资本都在努力攻克的另一个技术山峰,它原料来源广泛、储藏量大,且没有放射性污染,是理想的未来能源。我们在太空题材科幻片里看到的飞船发动机大多数都是核聚变发动机,比如《冲出宁静号》、《阿凡达》。在《遗落战境》中,外星人遗留下来的巨大“抽水机”矗立在海上,抽取海水中的氘进行核聚变发电。人类的研究团体不断宣布过可控核聚技术变取得突破,但是至今它还没有成真,和其他应用迅速的技术比起来,可见可控核聚变是一个多么长期的工程。最近的一次突破是由研究核聚变技术60年的洛克希德马丁公司于去年宣布的,著名而神秘的臭鼬工厂团队宣称首个核聚变反应堆的体积缩小了90%,已经小到可放入一辆卡车,他们声称将在未来一年内设计、建造和测试首个反应堆,五年内生产出原型,十年内投入使用。我们姑且相信一次,未来将在十年内来临。

新能源的基础研究基本都是远期回报,而且回报时间不确定,但又是人类又必须要走的一条路,所以这个领域都是大资本和政府的战场。科幻电影里有时出现的一个科学家单枪匹马发明出新能源顺带投入使用的事情基本不可能发生。无论如何,这个未来是必然会来到的。

(2)生物电能未来实现指数:★★

说着说着是不是感觉熟悉了起来?没错,这就是《黑客帝国》嘛。把人放在营养液里做成电池,这么令人发指的事情,气得尼奥都觉醒了。当然在现实里面这种事情是不可能发生的,我们应该庆幸这种电池太低效了。生物电能的意义是为微型随身设备提供了能源解决方案,使得智能产品可以做得更小,更小,更小。

材料科学的意义是研究新的物质组织方法、获得新的物质特性。技术的发展就是一个能力组合的过程——用现有的能力组合出新的能力,并催生更多新的能力,获得生产力的递增循环。材料是这些递增的现实基础,在这个坐标上,人类正在迅速把科幻变成现实。

(1)纳米材料未来实现程度:★★★☆

《三体》片场,道具置景“纳米中心”现实中,碳纳米纤维人类早已制造出来,并且在向“生产”努力;对于太空电梯,人类已经制定出了详细的建造方案和预算,两个较大的实施机构是美国电梯港集团公司和日本建筑公司大林组(怪不得太空电梯的电影也是这两国的),小机构和小国在这场角逐里基本插不上腿。我们在各种电影里看到的很多超级装备,手表射细丝飞檐走壁,盔甲超轻超硬打架还不划花,高效太阳能电池,这些都来源于现实中的纳米科技,当然经过了一些拔高演绎。

用纳米材料制造纳米级别的机器是纳米技术的极致。《钢铁侠:纳米魔崛起》里一种吞噬盔甲的纳米机器让钢铁侠陷入了危机。《星际之门SG1》里出现过一种由纳米虫组成的纳米机器瘟疫,用来对付敌人,结果机器造反了。《地球停转之日》的纳米机器风暴极具视觉震撼力。现在的纳米机器都还很简单,更不具有智能,但是不代表它们很弱。2012年,美国佛罗里达大学的团队成功测试了一种纳米机器,金纳米粒子骨干上装备着“攻击”和“识别”用的两种生物组分,在测试中它们能够100%杀灭丙肝病毒。

(2)3D打印未来实现程度:★★★★

交通作为我们日常生活的一部分,带给我们的“未来感”是最直接的,它是未来的形象代言人。

(1)飞行汽车未来实现程度:★★★☆

(2)自动驾驶未来实现程度:★★★☆《云图》和《少数派报告》里的自动驾驶汽车并不遥远,自谷歌开始研发自动驾驶技术后,各大汽车厂商甚至互联网科技公司也推出了自己的自动驾驶概念车。这是一个造车的和玩信息的都想抢占的市场。

谷歌自动驾驶汽车目前的自动驾驶汽车严格来说只实现了“半自动”,可以在城市之间自动驾驶,在城市里交通复杂的情况下还是需要人来接管。现实中的自动驾驶汽车代替传统汽车比科幻电影中要复杂得多。科幻电影里可以一揽子解决,整个世界全是自动驾驶,从路面到车库都专门配套。要真走到这一步反而容易了,但现实中需要面对自动驾驶和非自动驾驶混用、基础设施共用的情况,虽然没有科幻电影中炫酷,技术含量可是一点都不低。

自动控制是一个包含广泛的领域,它是很多技术的基础,它使人类从自然中释放的能量可以驯化,把人从越来越多的控制环节中解放出来。能够平衡稳定工作的机器,其意义不亚于机器的诞生。以下说到的几个技术,自动控制是它们的核心,所以分类在这里。

(1)外骨骼未来实现指数:★★★☆

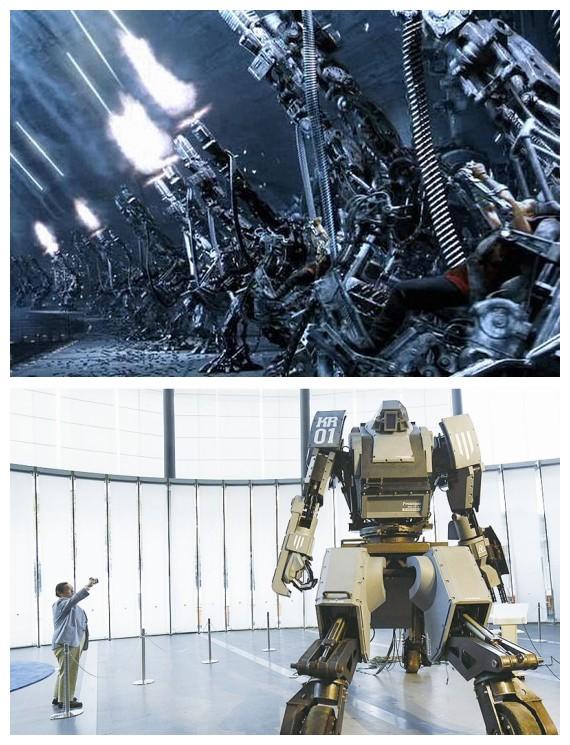

(2)机甲未来实现指数:★★☆

关于机甲适不适合实战、有没有实用性,军迷们有很多争论,但是可以肯定的是现在的技术做出来的机甲不适合战斗。所以机甲唯一的产品是今年由日本水道桥重工制造的机器人“KURATAS”,在日本亚马逊上销售。它还不能变形,只能升降,还不能行走,只能用轮子滚,它射出的也不是子弹,而是水弹,但是它确实应用了很多高精尖工程技术——可以看得出,这是一个给土豪宅人的超级手办。在没有什么革命性技术出现之前,机甲可能一直会是土豪的玩具或者娱乐的工具。如果你把叉车、挖掘机这样的工程机械看做机甲(这要放下一点面子),那么机甲早已遍布世界了。

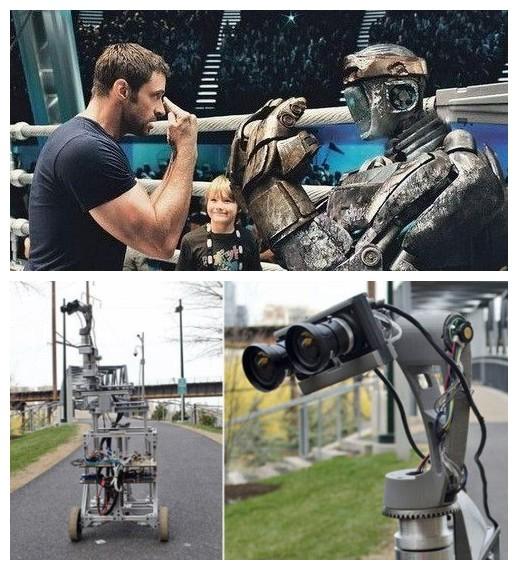

(3)遥控未来实现指数:★★★

在军事上,遥控的无人机经常会因为信号丢失和延迟而撞毁。宾夕法尼亚大学开发的可代替人外出游览的远端临场机器人DORA,图像延迟高达 70 毫秒。事实上,像《阿凡达》和《未来战警》一样的同步控制是基本不可能做到的,因为人类的神经反应速度刚刚够人类控制自己的身体,再加上一个信号延迟,哪怕再小,也不可能具有人体一样的性能。实现《铁甲钢拳》这样的遥控倒有可能,因为被遥控的是一个机器人,它本身就带有补偿性的自动控制功能。

(4)物联网未来实现指数:★★★

对这整个网络的利用,涉及到控制论和系统论的结合领域——系统控制理论。基于物联网(包括互联网),人类可以规划宏观的生产、预测群体的行为,也可以了解微观到个体的生活习惯和情绪变化。人无时无刻不在留下数字足迹,也许不久的将来,《速度与激情7》里的瞬间在世界的任何一个角落找出一个人的天眼系统就不再是幻想。

生物技术与我们自身密切相关,它让我们通过一套演化中最复杂精密的系统来借助造物主之力,同时它也向我们抛出身份归属、人的本质等宏大难解的问题。生物就是另一种机器、另一种机器人、另一种人工智能,更进一步,生物就是我们。

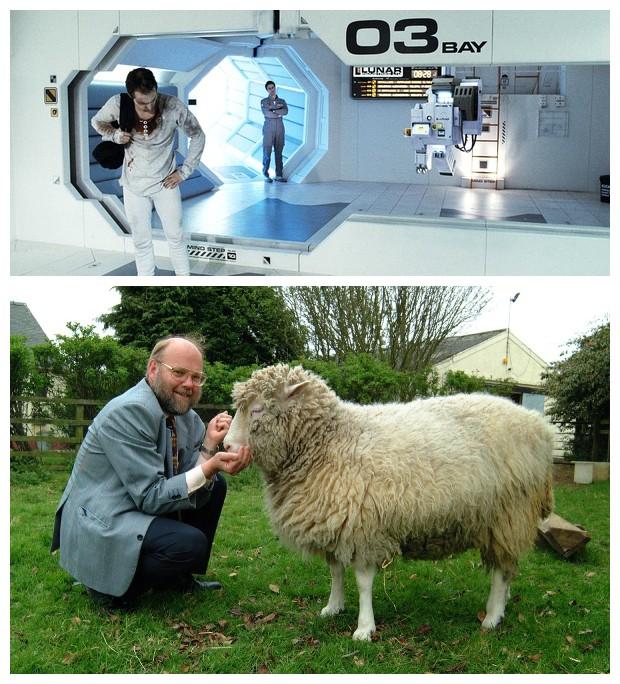

(1)克隆未来实现指数:★★★★

(2)转基因未来实现指数:★★★☆

(3)基因诊断、基因修饰未来实现指数:★★★☆

科幻是基于科学和技术命题的可能性想象,它立足于现实,意图超越现实,比喻着现实,又不断被现实追赶着。在上述的未来坐标点上,我们都可以骄傲地宣称我们已经或多或少地活在了前人的科幻梦想里。而科技是一个互相联系的整体,一点一滴的进步都将汇流成河,我们终将一步一步地实现我们所有曾经有过的梦想。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映