110年中国电影110位导演 中篇

2015-11-10 08:37:56来源:时光网

导语 这是一个战争密布的年代,军阀混战、抗日战争……在这个时代轮番上演,似乎“活着”就已是最大的胜利。但这一时期的华语电影人们,却跨越数个时代,把不同风格、不同类型的电影带到观众面前,并开始在国际影坛上绽放异彩。“国家不幸诗家幸,稍赋沧桑句便工”。一个国家、一个时代的轰轰烈烈投射到单独的人身上,往往是悲剧。然而,历史会留下伏笔,电影会留下印记。没错,电影并不比这个世界重要,可它是折射这个世界的一扇动人的窗。关于这一点,无论是那些已经仙逝的,还是那些仍不舍导筒的,他们,或许最有发言权。110年中国电影110位导演 上篇110年中国电影110位导演 下篇

关文清(1894-1995) 关文清是香港早期电影的先驱,先被“民新”公司聘为顾问,在香港第一部故事长片《胭脂》中负责化妆。其后在广州创办南越影片公司,出品《添丁发财》。1930 年,关文清应邀担任联华三厂编导,执导《铁骨兰心》等默片。1935 年,赵树燊在港创立香港大观声片有限公司,核心主创关文清陆续执导《边防血泪》等抗战爱国影片,及喜剧粤语片《摩登新娘》。其中,《生命线》曾一度被香港当局禁映,最终影片以原装版本公映,获得广州戏剧电影审查会颁发嘉许状,又获中国第一军团陈总司令给予五百元奖金以示鼓励。此后,关文清导演影片多达50多部,并曾自组山月影片公司。

赵树燊(1904—1990) 1932 年,赵树燊在罗明佑支持下成立大观声片有限公司,挖掘粤语青年演员关德兴和胡蝶主演创业作粤语片《歌侣情潮》。由于反响不错,罗明佑邀赵树燊来港摄制《破浪》、《难兄》、《浪花村》三部默片。大观随后迁港,第一炮为赵树燊执导的《昨日之歌》。1937 年赵树燊与苏怡等联合全港电影工作者义演抗日爱国片《最后关头》,独立导演《肉搏》、《四十八小时》等反映香港民众抗战决心的国防电影。赵树燊亦是香港彩色阔银幕立体声影片的创始者,1951 年又以太太之名创办丽儿彩色影片公司,开拍多部丽儿主演的彩色故事片。

胡鹏(1909—2000) 1936 年,胡鹏(前排中坐者)执导电影处女作《夜送寒衣》。其后大明星营业公司老板梁伟民邀请他执导《一夜夫妻》、《战士情花》和《鬼屋僵尸》,逐渐为圈内人所熟识。抗战时期,胡鹏执导了《大地晨钟》》等电影。抗战胜利回港后,他首部执导的电影为《辣手蛇心》,之后拍了十多部电影。1949 年,胡鹏执导第一部“黄飞鸿”电影,从此与男主角关德兴开始长达半个世纪的合作,共执导了59 部黄飞鸿电影。1980 年,“黄飞鸿之父”胡鹏在执导最后一部影片《阿福与土佬》后正式退休,1999 年获金紫荆奖“终身成就奖”。

岳枫(1910—1999) 德高望重的“岳老爷”经历了左翼电影、长凤新、邵氏等香港电影的多个时期。他1929 年便加入电影圈,先为临时演员,后曾任场记和副导演。1932 年,岳枫加入艺华,凭《中国海的怒潮》轰动影坛。抗战胜利后,岳枫应邀执导《三女性》。其后加盟长城,拍摄创业作《荡妇心》,是第一部在香港西片院线上映的华语影片,连香港总督也前往捧场。在自创大方影片公司,拍下唯一一部影片《小楼春晓》后,他进入电懋,执导了曾让林黛获得亚洲影后的《金莲花》等片。1959 年,岳枫加入邵氏,至1973 年退休,在邵氏执导影片约40 部。凭《畸人艳妇》、《为谁辛苦为谁忙》分获亚洲影展及金马奖的最佳编剧奖。

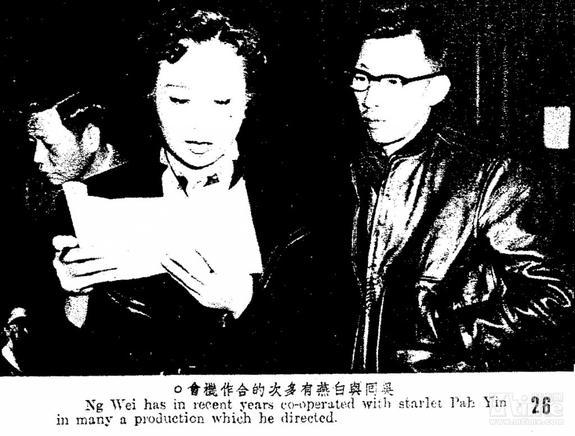

吴回(1913—1996) 1941 年,吴回(图右)执导处女作《今宵重见月团圆》。1946 年,他返港拍出十多部个人作品。1949 年,吴回与粤语片同行发起粤语片清洁运动,同年加入华南电影工作者联合会。1952 年,他加入新联,执导创业作《败家仔》,首开粤语伦理片题材。同年,吴回参与创办中联,成为21 位股东之一,并出任营业主任,执导创业作《家》,票房高达25 万港元。1959 年,吴回与李晨风等人联合执导《豪门夜宴》,传为一时佳话。50 年代,他执导的影片产量超过130 部。60 年代,吴回为后期的“中联”执导《人》等影片。1994 年,他获香港电影导演会颁发“终身成就奖”。

屠光启(1914-1980) 屠光启1939年入新华当演员,后又为合众影片公司主演《香妃》、《赛金花》、《文素臣》等影片。1940年,与恩师朱石麟合导《孟丽君》,后又独立导演《新渔光曲》等。1942年入中联、华影,编导《梅娘曲》等。抗战胜利后在中电三厂、国泰等公司编导《天字第一号》、《天魔劫》、《摩登女性》等影片。1950年他迁居香港,先后在邵氏、新华、永华等公司,编导《月儿弯弯照九州》、《白天鹅》等片,其中新华创业作《月儿弯弯照九州》在全年十大卖座国语片中位居第五。他于20世纪40至70年代共创作了近百部影片,涵盖了间谍、武侠、犯罪、爱情、家庭伦理、历史传奇等类型。

陶秦(1915—1969) 陶秦(图左)年仅25 岁就当上了编剧,1950年,他应张善琨之邀来港拍《彩虹曲》,拍完《儿女经》等三片后从长城转投邵氏拍摄《少奶奶的秘密》等,五年后加入电懋。在电懋四年间,陶秦步入成熟阶段。获亚洲影展最佳电影奖的《四千金》、情感细腻的《小情人》,都是其代表作。1959 年,陶秦重返邵氏,约定每年要导演一部歌舞片。1961 年,第一部综艺体阔银幕彩色歌舞片《千娇百媚》上映,成为当年港台最卖座的电影,亦令他获首届金马奖最佳导演,进入创作高峰期,创作《不了情》、《明日之歌》等。1968 年,他留下唯一一部武侠片遗作《阴阳刀》,病逝。

桑弧(1916-2004) 1941年,桑弧在朱石麟指导下,创作了第一部电影剧本《灵与肉》,到1990年完成《曹操与杨修》为止,共编导30多部影片。从早期执导《教师万岁》、《人海双珠》,到文华公司创作出《假凤虚凰》、《不了情》、《太太万岁》等七部经典。新中国成立后,他编导了新中国第一部彩色电影《梁山伯与祝英台》、第一部彩色故事片《祝福》、第一部宽银幕立体电影《魔术师的奇遇》,及《天仙配》、《白毛女》、水墨动画片《鹿铃》等多部影片。其中《鹿铃》更获金鸡奖和莫斯科国际电影节最佳动画片奖。他的作品风格含蓄、恬淡、质朴,囊括故事片、喜剧片、戏曲片、音乐舞蹈片、动画片、纪录片等多个片种。

左几(1916—1997) 1937 年左几便参与电影:编剧(《卖花女》、《细路祥》等)、场记、电影冲印、剪接等。1947 年,他和望云合导《小夫妻》,共执导70 多部电影。除一部潮语片外,其余皆是粤语片,且执导的影片多为自己编剧( 笔名何愉)。国际参与制作的投石问路之作,就是他编导的《余之妻》,此外有《爱情三部曲》、《魂归离恨天》》等。1956年上映的《碧海浮尸》是香港首部全外景摄制影片。除文艺片外,他拍摄了古装半粤剧片《半世老婆奴》、宫闱闹剧《璇宫艳史》系列及志怪的《月宫宝盒》。离开电懋后,他执导《帝女花》等佳作。1968 年,他加盟丽的,主理编剧组、演员训练班,1981 年升任创作组经理。

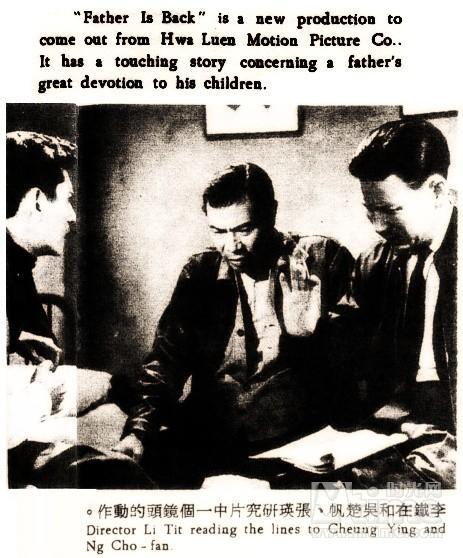

李铁(1913—1996) 1935 年,李铁担任关文清执导的《生命线》副导演,翌年为大时代声片公司执导创业作《六十六号屋》,1937 年的《人生曲》是他早期代表作,让吴楚帆荣膺华南影帝称号。1949年,李铁参与发起粤语片清洁运动,参与组建华南电影工作者联合会,同年当选为华南影联常务理事。1952 年,李铁成为中联股东之一。7年间,他为中联执导《危楼春晓》、《爱》(与秦剑、珠玑、李晨风合导)、《天长地久》及《香城凶影》。其间,也为其他粤语片公司拍摄多部不同类型的影片。1959 年,李铁自资成立宝鹰,执导经典粤剧电影《紫钗记》。1994 年,获香港电影导演会颁发终身成就奖。

水华(1916-1995) 水华作为北影“四大帅”(成荫、崔嵬、水华、凌子风)之一,是内地第三代导演的重要代表。1949年他到东北电影制片厂,和王滨将歌剧《白毛女》搬上银幕,荣获卡罗维•发利国际电影节荣誉奖,及中国文化部1949年至1955年优秀影片一等奖。1954年,他编剧并独立执导《土地》,随后调入北影任专职导演。1957年,水华导演“新诗意电影”《林家铺子》(编剧:夏衍),获1983年葡萄牙国际电影节评委奖,成为中国电影九十年十部优秀影片之一。1960年至1965年,水华再次与夏衍合作,导演《革命家庭》和《烈火中永生》,前者荣获第一届百花奖最佳编剧奖。1978年为纪念鲁迅诞辰100周年,执导《伤逝》。

严寄洲(1917-) 新中国成立前,严寄洲已编导了多出著名话剧。建国后,他出任八一电影制片厂导演,该厂的初期故事片《脚印》,就是出自他之手。几年工夫内,他接连推出《五更寒》、《英雄虎胆》、《海鹰》等一批上座率颇高的故事片。在新中国故事影片《野火春风斗古城》中,他首创用一位演员饰两个角色;1978年拍摄的《猎字九十九号》,创造性地运用了电子乐。严寄洲一生导演作品达25部,善于把握传奇题材和战争片,成就了于洋、王心刚和王晓棠,电影票房成绩均不错,在八一有“不赔钱的导演”之称。2012年,严寄洲与王为一同获金鸡奖终身成就奖。

严俊(1917—1980) 严俊的堂叔是作曲家严华,婶婶是周璇。22 岁时他进入上海国华公司,在周璇主演的影片《新地狱》中饰配角,其后主演了《贵妇风流》、《燕归来》等片。1949 年,严俊来港定居,加盟长城,与白光合作三部影片《血染海棠红》、《荡妇心》、《一代妖姬》,之后另投永华、国泰、邵氏等公司,被誉为“千面小生”,并与李丽华结为银幕伉俪。1953 年,严俊执导处女作《翠翠》,又与林黛合作了《春天不是读书天》、《菊子姑娘》等,导演的45部作品类型涵盖文艺片、剧情片、黄梅调电影、武侠片,尤其自导自演的代表作《万古流芳》(1965)夺得亚洲影展最佳电影奖。

罗维(1918-1996) 罗维先入永华参演《国魂》、《清宫秘史》等片,至1953年执导处女作《荡妇情痴》以来,导演了近60部影片。1958 年,罗维与其妻刘亮华成立四维影业,推出自导自演的《翡翠湖》。1961 年,罗维加盟电懋执导《无语问苍天》,1965年转投邵氏,直至1969 年联手郑佩佩连拍《龙门金剑》、《虎胆》及《毒龙潭》并皆取百万票房,才迎来电影事业的首个高峰。1971年,罗维救场接手的《唐山大兄》创319 万港元票房纪录,次年《精武门》还获金马奖优等剧情片。后在台湾成立丰年影业公司,创业作为成龙自导自演的《笑拳怪招》,成为罗维从影以来收入最高的作品。

珠玑(1920—1988) 1933 年,珠玑加入天一港厂,学习剪接、冲印等幕后工作,并于1939 年出演《医死阎罗王》。其后,珠玑进入南粤担任剪辑师。1941 年,他自编自导处女作《出墙红杏》,又于同年执导《燕双飞》及《母慈子孝》。1947 年重返影坛后执导《卿本佳人》。1949 年,他成立发达影片公司,创业作为自编自导的《原来我负卿》。1952 年,珠玑参与组建中联,执导了中联成立后的第三作《千万人家》及《孤星血泪》、《血染黄金》等。1960 年,他成立海洋影片公司,自导创业作《西施》。1969 年的《威风大少恶千金》,是珠玑执导的最后一部影片。他是粤语片史上最多产的导演之一,共执导影片多达270 部。

易文(1920—1978) 出生于书香世家的易文从1948 年起编写剧本,后得新华老板娘童月娟器重,出任电影导演,早期与唐煌、张善琨、王天林等人合导了数部作品。1956年,易文与国际签下三年基本导演合约,同年抵台拍摄《关山行》,逐渐成为电懋最为器重的导演之一:举凡大制作,多交予他手,并往往包办电影插曲。除获金马奖最佳剧情片奖的《星星、月亮、太阳》外,代表作还包括《曼波女郎》、《空中小姐》、《青春儿女》等,最适宜“炮制小情小趣闺房戏”。此外,他还是首位到日本拍电影的香港导演,《樱都艳迹》、《蝴蝶夫人》等片让他接触到当年最先进的伊士曼彩色胶片。1970 年,易文经张彻介绍转入邵氏做策划经理。

张彻(1922—2002) 来港初期,张彻用笔名何观写影评,成为电懋签约编剧。一年约满后张彻进入邵氏,独立执导的黄梅调电影《蝴蝶杯》遇冷,其后拍摄《虎侠歼仇》、《边城三侠》、《大刺客》、《独臂刀》等片,《独臂刀》更让他成为百万大导,确立阳刚武侠风格。《报仇》获亚洲影展最佳导演后,张彻拍摄了大量姜大卫与狄龙的双生电影,如《刺马》、《新独臂刀》等,后启用陈观泰主演《马永贞》。1974年,张彻在台湾成立长弓,拍摄《方世玉与洪熙官》、《五毒》等。后北上组建长河,开拍《上海滩十三太保》、《大上海1937》等片。2002 年,获香港电影金像奖终身成就奖。

秦剑(1926—1969) “天才导演”秦剑入行最初为编剧,为胡鹏撰写《天下妇人心》等剧本,还为李铁《衣冠禽兽》等写剧本。1948 年,秦剑与吴回合导《红颜未老恩先断》,其后独立执导的《满江红》票房惨淡,直到《西施》方重出江湖。中联成立后,秦剑为之拍摄了《苦海明灯》、《秋》、《父母心》等多部影片,还受邀任光艺总经理。其后,他拍摄了“南洋三部曲”、《胭脂虎》、《难兄难弟》等大量优质粤语片,发掘楚原、龙刚等导演, 培养谢贤、嘉玲等演员,还曾与国泰合组国艺公司。1965 年,秦剑签约邵氏,执导《何日君再来》、《相思河畔》等国语文艺片,栽培出女星胡燕妮、叶枫。

李翰祥(1926—1996) 李翰祥首部独立执导的作品为《雪里红》。1956 年,李翰祥进入邵氏。次年拍摄古装彩色黄梅调歌唱片《貂蝉》,囊括亚洲影展五项大奖,拉开黄梅调电影帷幕。其后宫闱巨片《江山美人》破香港开埠以来最高票房纪录;《倩女幽魂》参加戛纳竞赛单元;“倾国倾城”系列中的《杨贵妃》获戛纳优秀技术奖及金马优等剧情片。《梁山伯与祝英台》大热后,他离开邵氏创立国联,为期八年的台湾电影生涯执导《七仙女》、《西施》等片。随后,李翰祥重回邵氏,执导《大军阀》和包括《风月奇谭》在内的多部风月片。直到1975 年才回归正剧路线,并在80年代北上完成《火烧圆明园》与《垂帘听政》。

王天林(1928—2010) 19 岁的王天林从胶片洗印慢慢做上录音、场记,不足22 岁便执导了处女作《峨嵋飞剑侠》。随第三次粤语电影清洁运动展开,他降为国语片副导演,几乎逢片必接,赢得副导演王之称,与张善琨合导的《桃花江》掀起歌舞片潮流。1958 年,王天林加入电懋粤语组,因《家有喜事》获亚洲影展最佳导演奖。他的代表作有家庭伦理喜剧片《南北和》、《南北一家亲》和《南北喜相逢》、国语歌舞片《野玫瑰之恋》等。70 年代,王天林进入无线,监制《书剑恩仇录》、《射雕英雄传》等名剧,栽培出名导林岭东与杜琪峰。1989 年开始,他频繁亮相于银河映像的作品,并因《黑社会》提名金像奖与金马奖最佳男配角。

楚原(1934— ) 楚原是著名粤语片演员张活游之子。他初期做过编剧、演员、助导等职,随后跟随秦剑拍摄。1959 年,楚原独立执导影片《湖畔草》,次年拍摄成名作《可怜天下父母心》。60 年代,他以拍文艺粤语片为主,并与南红合办玫瑰影业,代表作有《含泪的玫瑰》和《黑玫瑰》(1964)等。60 年代末,楚原转投国泰,仅拍摄四部电影后,便与邵氏签约。他的邵氏名片有女同题材的《爱奴》、票房冠军《七十二家房客》,及“古龙+楚原+狄龙”的武侠片《流星蝴蝶剑》、《天涯明月刀》等。步入晚年放下导筒的楚原,参演了多部电影,是绝少数的跨越粤语伦理片时代、国语武侠片时代、英雄片时代以及港产片低谷的电影人。

龙刚(1934—2014 ) 龙刚因结识导演周诗禄被带入邵氏。1957 年,他与邵氏签约五年,出演《过埠新娘》等片。1962 年,龙刚加盟光艺。1966 年,导演处女作《播音王子》一举成名,随后拍摄的《英雄本色》和《窗》大获成功。他执导的第一部揭示社会边缘少女问题的《飞女正传》,创下粤语片85 万港元的最高纪录。1969 年,龙刚动员20 多位明星演出《瘟疫》,因题材敏感一度遭禁映,经删减改名为《昨天今天明天》上映,票房惨淡。而以妓女问题为题材的《应召名册》,获亚洲影展最佳导演奖。之后《广岛廿八》引起巨大争议,因此停拍电影一年。80年代后,龙刚参演了《黄飞鸿之西域雄狮》等片。

崔嵬/陈怀皑 崔嵬在新中国成立前编导并演出过多部话剧,1956年调至北影任艺术委员会主任兼导演。他演过《宋景诗》、《海魂》、《老兵新传》等片,凭借《红旗谱》获首届电影百花奖最佳男演员奖。不过,至1959年他与陈怀皑共同执导《青春之歌》大获好评后,他就把工作中心移到导演岗位,此后多次和陈怀皑合导《野猪林》、《杨门女将》等片。此外,他还独立执导了《红雨》,《小兵张嘎》(与欧阳红樱)则获全国少年儿童文艺创作一等奖。陈怀皑除独立执导《铁弓缘》外,还与谢铁骊两次合作拍摄《知音》、《大河奔流》。他的主要成就是戏曲电影,是其子陈凯歌作品《霸王别姬》的艺术指导。

李行(1930-) 1950年,李行演出电影处女作《春满人间》,此后陆续参与十余部台语片。1958年,他首次合导《王哥柳哥游台湾》,带动台语片喜剧风潮。1963年成功导演国语片《街头巷尾》,开启长达15年的健康写实风潮,代表作为《蚵女》及《养鸭人家》。1965年,首次改编琼瑶小说《婉君表妹》,加之《彩云飞》、《心有千千结》等刮起琼瑶旋风。1978至1980年,李行凭借《汪洋中的一条船》、《小城故事》、《早安台北》陆续三年获金马奖最佳剧情片奖,创台湾影史记录。1983年《大轮回》(与胡金铨、白景瑞合导)获意大利国际幻想电影节最佳导演奖。1995年,金马奖授予他终身成就奖。

胡金铨(1932-1997) 1951 年,胡金铨进入长城,从事道具、绘图与设计美工等工作,不久转作演员,辗转多家电影公司。1958年,胡金铨进入邵氏,参演包括《江山美人》(获亚洲影展最佳男配角)在内的多部电影,执导《玉堂春》、《大地儿女》及《大醉侠》,后者开启新武侠电影风潮。1967年,胡金铨离开邵氏,赴台湾拍摄《龙门客栈》,票房极佳,遂历时三年拍摄《侠女》,虽商业与本土评论遇冷,却获戛纳最高综合技术奖,成为首位获国际承认的中国影人。其后,他执导了《空山灵雨》、《山中传奇》(获金马奖最佳导演)、《终身大事》、《大轮回》等片,还应徐克邀请拍摄《笑傲江湖》。

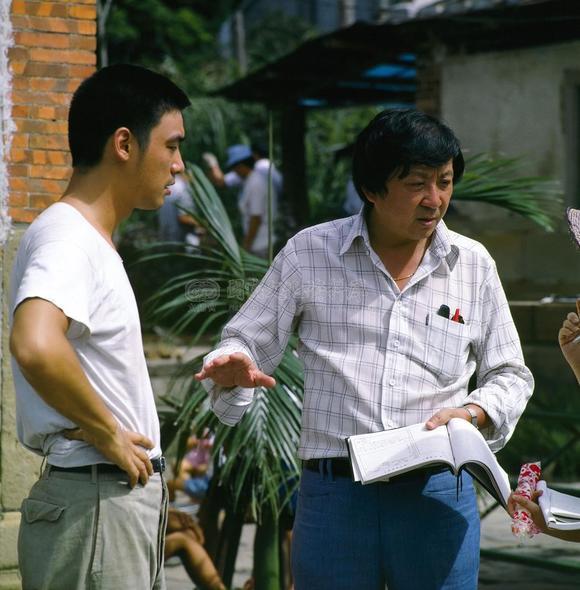

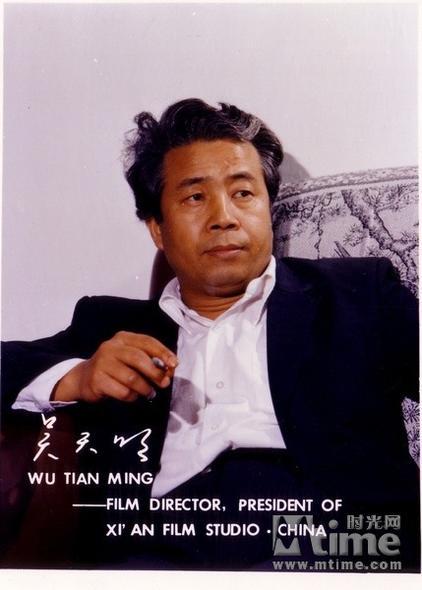

吴天明 (1939-2014) 1939年出生于陕西三原,1960年考入西安电影制片厂培训班并留厂任演员,1976年进入北京电影学院导演进修班,后回到西影厂。1979年与滕文骥合作导演《生活的颤音》和1982年独立执导的《没有航标的河流》均获得文化部优秀影片奖,崭露头角。1981年和滕文骥合作拍摄《亲缘》。1984年的《人生》成为现象级影片,轰动全国,获百花奖最佳影片。1987年的《老井》在东京国际电影节摘得最高的金麒麟大奖等多个国内、国际奖项。1995年的《变脸》,获得东京国际电影节最佳导演奖。另外,吴天明在担任西影厂厂长期间,提携和扶持了一大批第五代导演走向前台,被称为“第五代导演教父”。

许冠文(1942-) 他是横跨编剧、导演、表演等领域的电影全才。1968 年加盟香港无线电视,1972 年演出《大军阀》,被封“冷面笑匠”,之后相继出演《声色犬马》等片。因邵逸夫拒绝合资拍摄、利润均分,1974 年他带着《鬼马双星》剧本转投嘉禾,成立许氏影业有限公司,创业作打破李小龙及《七十二家房客》创下的票房纪录,自此开始与嘉禾为期十多年的卫星公司制作。《天才与白痴》、《半斤八两》等片中,他集演、编、导于一体,连占五年港片票房榜冠军宝座,开创市民喜剧风潮。之后许氏兄弟分道扬镳,他经历数年低潮后,《神探朱古力》、《鸡同鸭讲》等主演影片皆十分卖座,但唯有《神算》是作为导演的最后一部。

许鞍华(1947-) 许鞍华曾为胡金铨的助手,后在香港无线任菲林组编导。1979 年,长片处女作《疯劫》上映,票房成绩喜人。紧接着《撞到正》与《胡越的故事》之后的《投奔怒海》,令她首获金像奖最佳导演与最佳电影奖,但题材的敏感性亦令她无戏可拍。其后经历了数年蛰伏,期间唯有《客途秋恨》评价尚可。《女人四十》后,《千言万语》、《男人四十》、《天水围的日与夜》、《桃姐》、《黄金时代》等都是经典。她是金像奖史上获奖最多的导演(五获最佳导演),三擒金马奖导演奖,2011 年获亚洲电影大奖颁发的终生成就奖。

杨德昌(1947-2007) 杨德昌先在《1905年的冬天》中担任编剧及演员。1982年,被中影启用为导演,与柯一正、张毅、陶德辰合拍《光阴的故事》,成为台湾新电影重要先驱。1983年创作第一部剧情长片《海滩的一天》,随后拍摄《青梅竹马》、获金马奖最佳影片及多项国际奖项肯定的《恐怖份子》。1989年成立杨德昌电影公司(后更名为“原子电影公司”),1991年拍摄《牯岭街少年杀人事件》引发巨大讨论。其后执导《独立时代》及《麻将》(获柏林电影节评审团特别奖),《一一》更为他夺得戛纳电影节最佳导演奖,成为首个获此殊荣的台湾籍导演。2007年逝世之后,留下遗作是未完成的武侠动画电影《追风》。

侯孝贤(1947-) 侯孝贤1980年执导第一部电影《就是溜溜的她》。在《风儿踢踏踩》及《在那河畔青草青》后,与万仁、曾壮祥合拍《儿子的大玩偶》,同年独立执导《风柜来的人》。之后陆续拍摄《冬冬的假期》、《童年往事》、《恋恋风尘》,真正使他享有国际知名度的是台湾三部曲(或称悲情三部曲):《悲情城市》、《戏梦人生》与《好男好女》,其中《悲情城市》是第一部获得威尼斯电影节金狮奖的华语电影,之后的《刺客聂隐娘》令他获戛纳电影节最佳导演奖。侯孝贤爱使用长镜头、空镜头,是首位获黑泽明奖的华人,并获亚洲电影大奖终身成就奖。

张毅(1951-) 1979年,张毅连载小说《源》轰动一时,随即与张永祥合改电影剧本,获得亚洲影展最佳编剧奖,并受到嘉禾邀请写剧本。1982年,他执导《光阴的故事》中“报上名来”一段,同年执导《野雀高飞》,次年执导《竹剑少年》,成为新电影骨干。随后,他代表作“女性电影三部曲”问世:《玉卿嫂》、《我这样过了一生》(获金马奖最佳影片)、《我的爱》。但在事业如日中天之际,萧飒于1986年公开发表《给前夫的一封信》,使张毅、杨惠姗及萧飒三人关系出现戏剧化转变,结婚已十年的张毅备受人非议,遂选择和杨惠姗退出影坛十多年,创办琉璃工房,期间耗时三年超过三千万完成动画短片《黑屁股》。

徐克(1951-) 徐克1977 年回港先参与电视台编导,成名作《蝶变》、《地狱无门》及《第一类型危险》是香港电影新浪潮的代表作。1981年,执导进入新艺城后的首部作品《鬼马智多星》,票房喜人,摘下金马奖最佳导演奖,随后《新蜀山剑侠传》奠定港片特技效果的进步。1984 年与施南生组建电影工作室,开业作为商业喜剧《上海之夜》,推出一系列叫好又叫座的作品:《刀马旦》、《新龙门客栈》、《倩女幽魂》系列、《黄飞鸿》系列、《笑傲江湖》系列等。90 年代后期,徐克一度赴好莱坞发展,回港后拍出《顺流逆流》、《七剑》等,北上后的《狄仁杰》系列、《龙门飞甲》、《智取威虎山》均有新突破。

张婉婷(1950-) 香港学院派导演代表人物。1985年,处女作《非法移民》即获得金像奖最佳导演奖,引起业界关注。1987年,讲述在美国的华人男女爱情的《秋天的童话》拿到金像奖最佳影片,该片也成为她的代表作。1988年,张婉婷参与编剧,其丈夫罗启锐导演的《七小福》获得金马奖最佳影片,张婉婷也获得最佳编剧。1989年前往内地取景拍摄《八两金》。1992年,与罗启锐联合执导《我爱扭纹柴》。1997年《宋家皇朝》在两岸三地三大顶级电影奖金鸡金像金马奖上都有斩获。1998年拍摄《玻璃之城》。2001年到北京拍摄《北京乐与路》,2010年监制罗启锐导演的《岁月神偷》引发香港怀旧情结。2015年推出剧情长片《三城记》。

程小东 (1953-) 出生于香港,祖籍安徽,动作指导出身的动作片导演。父亲为邵氏著名导演程刚。1972年以动作指导的身份,从父亲的《十四女英豪》出道。曾为《刀马旦》、《喋血双雄》等多部电影担任动作指导。1979年,与罗马、侯朝声一起执导《出笼马骝》。1983年拍摄自己首部独立导演作品《生死决》,被评为当年度香港十大电影,之后的《倩女幽魂》成为华语武侠奇幻电影经典,并接连拍摄了第二、三部。之后的导演作品均自己担纲动作指导,多与徐克、王晶、杜琪峰等联合执导,如《鹿鼎记》等,独立执导的代表作还包括《奇缘》、《古今大战秦俑情》、《笑傲江湖2》、《冒险王》等。

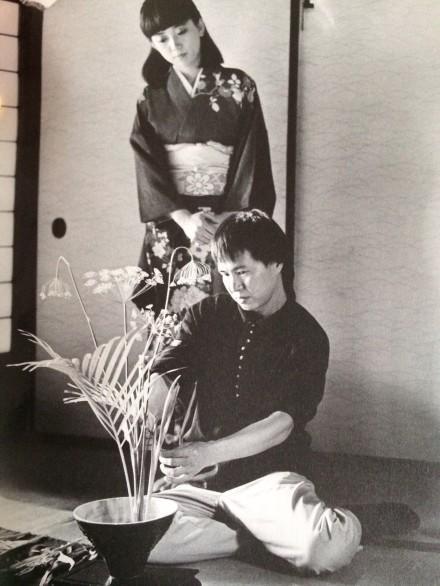

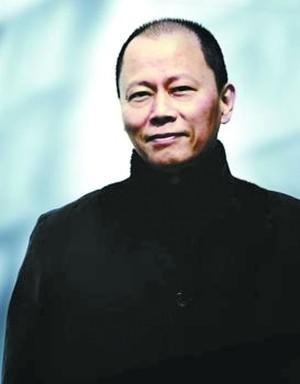

田壮壮(1952-) 第五代导演代表人物之一。出生于北京。1978年考入北京电影学院导演系, 1980年,大学实习作品《我们的角落》在业界获得强烈反响。1982年任北京电影制片厂导演。1984年独立执导的《猎场札撒》因有强烈的实验性而未公映,成为 “传说中”的电影。1987年《摇滚青年》获得了商业上的成功。1991年《大太监李莲英》入围柏林电影节主竞赛单元并获特别鼓励奖。1992年《蓝风筝》,因题材问题被禁,田壮壮十年无片可拍。2002年,翻拍费穆经典《小城之春》。2004年执导《茶马古道》是中国首部运用高清技术拍摄的纪录片。2006年推出传记片《吴清源》。2009年,执导奇幻片《狼灾记》。

下期预告 下期会有更多大家熟知的导演登场,张艺谋、李安、王家卫、贾樟柯等等中国导演纷纷亮相,他们在不同时期缔造了令人难忘的电影经典之作。最后一期《110年中国电影110位导演》会在11月12日推出,敬请关注。中国电影走过漫长曲折的110年,重量级导演绝不是这一系列策划能够涵盖的。110年是一段历史,110位导演也书写光影历史中的一段段记忆。更多、更全面的历史和人物,仍然需要大部头史书来完成。110年已经过去,新的历史也在一笔笔地书写中。110年中国电影110位导演 上篇110年中国电影110位导演 中篇110年中国电影110位导演 下篇

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映