2015独立电影的“大年”

2015-12-21 07:52:29来源:时光网

《家在水草丰茂的地方》剧照 对于中国电影来说,2015算是颇具意义的一年。随着全国银幕数量爆炸性增长,全年票房突破了四百亿,互联网巨头进军影视业,IP大行其道等无不改变着中国电影的格局。

2015年对于国产独立电影进院线也是一个大年,《家在水草丰茂的地方》、《少女哪吒》、《心迷宫》、《一个勺子》、《东北偏北》等影片在宣传发行上也是各显神通,试图在激烈的排片与票房竞争中,寻找到一条属于自己的生存之路。虽然依然撕不掉“叫好不叫座” 的标签,但《心迷宫》票房破千万成绩,让我们看到了些许希望。在国产电影越来越商业化的今天,应该如何看待这些独立电影?今年又有哪些值得关注的独立作品? 国际电影节对于独立电影有着怎样的重要性?在成片之后,又如何进行的推广与发行的工作?

在中国,“独立电影”的概念基本上是和第六代导演一起诞生的,最初主要用来描述第六代导演如张元、贾樟柯、王小帅、娄烨等在制作与审查体制之外创作出来的作品。

如果当年“独立电影”的名称源于早期第六代导演独立于国有制片厂体制,利用个人或民间的资金拍片,那么市场经济发展的今天,民间资本大批流向电影产业。近些年,独立电影这个称呼被“文艺片”、“艺术电影”等称谓所取代。为叙述方便,本文涉及到的“独立电影“指的是2015中国内地上映的中小成本电影。

事实上,独立电影从来都是一个相对的概念。以美国为例,独立电影的参照是好莱坞六大发行体系,简单说就是非迪士尼、华纳、福斯、派拉蒙、索尼和环球发行的影片被叫成独立片。但是这些独立导演通过某些契机进入到好莱坞六大体系当中,比如圣丹斯电影节,去年大热的《爆裂鼓手》的导演达米安·查泽雷,今年的《奎迪》的导演瑞恩·库格勒,这些导演现在已进入或正在进入。

美国的大部分独立电影都是具有商业潜质的类型片,在这一点上,《心迷宫》更像是美国定义中的独立电影,具有很好商业潜质,在个人表达与类型片探索上找到平衡。

王小帅《闯入者》,年初上映,票房不利,王导还曾在网络上发表动情演说。然而,美国式的独立电影定义方式,移植到中国是否具有同样适用?作为独立电影的领军人物的贾樟柯、王小帅,他们的新作(《山河故人》与《闯入者》)又是否应该被视为独立电影?如果一个导演一直被认为是独立导演,他的所有片子是否理所当然被认为是独立电影?

这些问题并不容易回答。这恰恰证明了独立电影作为一个概念,具有相当的暧昧性,但另一方面,作为一个历史遗留的命名,它又一再被沿用。

独立电影存在的意义,一方面在于当创作者不考虑商业和市场因素时,可以更自由发挥创意,为影视创作带来新想法;另一方面,独立作品由于题材各异、形式多样,也能够在商业类型片之外,为不同观众提供更多元的观影选择。如果你恰好厌倦了商业类型片,不妨看看接下来的独立电影年度盘点。这些风格迥异的独立作品,相信一定可以给你带来些许新鲜。

忻钰坤的《心迷宫》与陈建斌的《一个勺子》都属于高质量的处女作如果《闯入者》、《山河故人》还可以算作独立电影的话,那也是其中的大制作,动辄上千万的投资,对于大部分的独立作品来说,是无法想象的,但没有明星小制作的片子就一定没人看?忻钰坤处女作《心迷宫》的成功打破了这个偏见,以170万投资成本创造了超千万的票房佳绩。

《心迷宫》的成功当然与其本身具有的商业潜质分不开,非线性叙事方式与黑色幽默的结合,勾勒出农村的现实与荒诞。而另一部同样黑色幽默与乡土气息兼具的影片则是陈建斌的处女作《一个勺子》。影片以戏谑好玩的方式讲述了一个颇让人心酸的荒诞寓言,在去年的金马电影界入围多项提名。

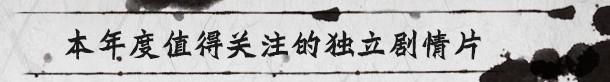

《少女哪吒》与《家在水草丰茂的地方》海报除了荒诞现实悲喜剧之外,青少成长故事也是独立电影常常出现的题材,比如今年的《少女哪吒》和《家在水草丰茂的地方》。前者是八九十年代的青春残酷物语,少女间暧昧情愫,时光如诗,白驹过隙;后者则可视为一部儿童西部公路片,荒漠戈壁上的归家之路也是两兄弟的和解之旅,田园牧歌终为想象,回不去的是记忆里的水草丰茂。

而同样表现现代化对西部冲击的《塔洛》则以更加冷峻的方式讲述了一个藏民的遭遇与蜕变,从自然人到现代人,辫子、名字、身份证等被巧妙地设计为主人公身份转变的象征性符号。影片强烈的男性气质也与冷静克制的镜头语言、黑白色调相得益彰。

而与《塔洛》的净硬相比,同为西藏题材的《河》则显得温情脉脉,小演员央金拉姆淳朴自然的表演为影片增色不少,片尾祖孙三代人静坐河边的镜头非常动人,而河如一个饶有意味的符号,区隔着也连接着世俗与宗教,此生与彼岸。

同样涉及死亡的还有获得First青年影展最佳影片的《告别》。蒙古族导演德格娜以一种沉静而内敛的方式描绘了一段琐碎的家庭时光:迷茫叛逆的少女,身患绝症的父亲,无法沟通的两代人,同样身陷囹圄,最终以一种无声的方式和解。死亡似乎带走了些什么,但活着的人依然活下去,这似乎是最无望的事,但生命又确乎在这样的养生丧死中轮转交替,或可谓是一种希望。

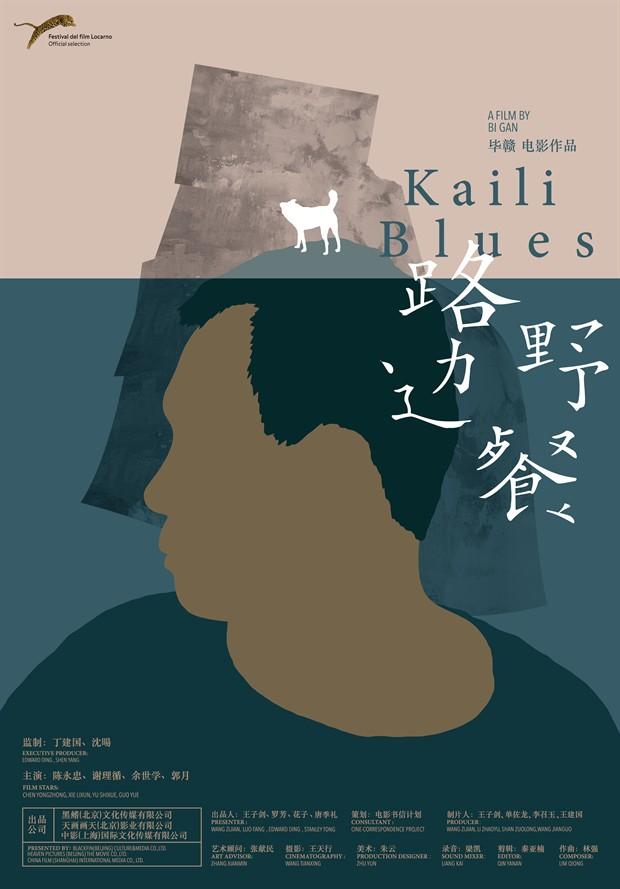

年度惊艳之作《路边野餐》,导演毕赣。而最值得一提的年度惊艳之作当属毕赣的《路边野餐》。尽管整体来看,影片并不成熟,山路上的摩托车骑行与林强的配乐,也不免让人联想到侯孝贤的《南国再见,南国》,但难得的是,导演结合黔贵地区的风土气质,用独特的视听语言建构出了自己的影像世界。在那里,过去、现在和未来并行,记忆、现实与想象交织,形成了一种对电影美学、虚实表意的探索。

年仅26岁的毕赣也凭借此片亮相诸多国际影展,并拿到了如洛迦诺电影节、法国南特三大洲电影节、金马影展等知名影展的包括最佳影片在内的重要奖项。

纵观近些年的独立电影,一个突出的特点是影片与创作者的生命经验紧密的相连,拍摄地也往往都是导演的故乡,地域特征鲜明。于是我们看到了李睿珺的甘肃,万玛才旦的西藏,杨平道的广东粤西,毕赣的贵州凯里,杨恒的湘西小镇……这些电影往往以一种(魔幻)现实主义的笔触,或是描绘现代文明冲击下传统信仰与生活方式的消逝,或是表现社会转型期城镇生活的成长经历,但又都带着一种“乡愁”,一种或是对故乡、或是对往昔的淡淡怀念。

《喜马拉雅天梯》是纪录片中的大制作,《大同》则是周浩连庄金马奖的作品。相较于独立剧情片,独立纪录片的院线之旅似乎更加困难。投资过千万的《喜马拉雅天梯》是纪录片中不折不扣的大制作,众筹宣发造势,明星站台助推,加上风光大片与极限纪实电影的两大标签,也成功吸引了不少观众买票进影院。

而另一部进院线的纪录片《我的诗篇》聚焦打工诗人群体,从创作初期的众筹到发行上的包场,都一直结合影片题材的社会性与话题性来进行推广宣传。

而更多的优秀纪录片作品则无缘大银幕,或许只能通过小规模线下放映,与观众见面。继去年以《棉花》拿下金马奖最佳纪录片后,周浩又凭借《大同》再次蝉联。这部重量级作品聚焦中国当下最受关注也饱受争议的“明星市长”耿彦波。在历时一年多跟拍中,周浩力求从多个侧面展现这位个性鲜明、有魄力而实干的中国市长,同时也以一种微观的形式折射出当今中国的社会现状与官场生态。

而杜海滨新片《少年 * 小赵》,一改之前的群像描摹与散文式的宏观视角,转而以通俗而戏剧化的叙述,以一个普通少年的成长经历,带出对爱国这一抽象问题的思考。张赞波的《大路朝天》则以田野调查的方式记录下一条穿村而过的高速公路的修建过程,展现了当代中国飞速发展下的诸多冲突与复杂状态,勾勒出农村底层人群的生活图景。

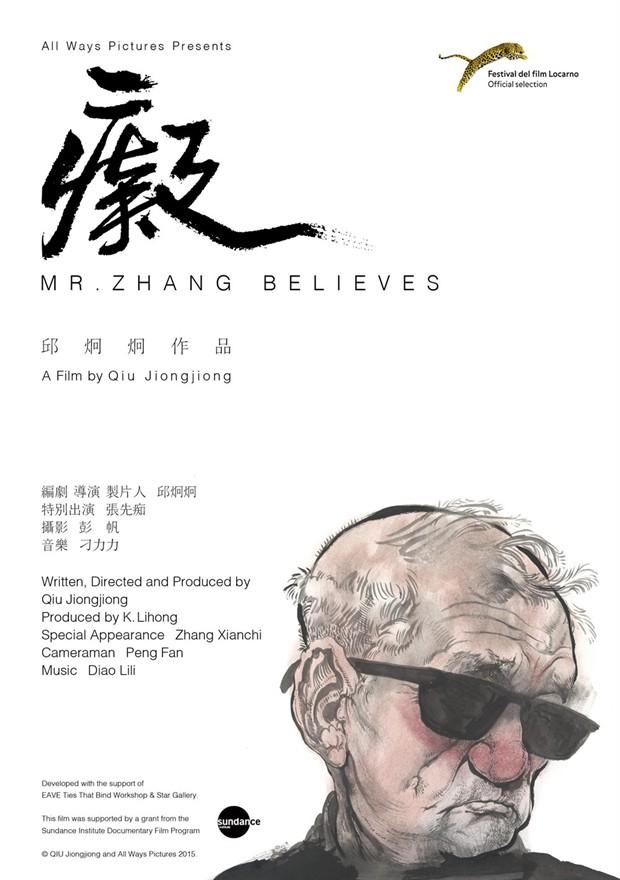

邱炯炯作品《痴》相较于这些社会议题明显的片子,两位女性导演的作品,赵青的《我只认识你》和叶云的《对看》则都属于温情动人的抒情小品。前者讲述上海一对耄耋老人之间浪漫而深沉的爱情,后者则记录了两个家庭状况完全不同的女孩各自的成长经历与共同遭遇的亲情缺失。

独立创作者邱炯炯的新作《痴》,延续了他一如既往的风趣好玩,也对纪录片的表现形式进行了新的尝试:影片大量使用搬演,以类似默片和老电影的方式,将个人命运与历史事件并置,展现出一个老人在时代洪流中跌宕起伏的一生。

另外,值得一提的还有台湾的《湾生回家》与香港的《32+4》。前者是导演田中实加作为日籍湾生“后裔”,以口述史和老照片并陈的方式,讲述了8位湾生动人的生命故事;后者则更像是私影像,导演陈巧真从个人角度出发,追寻自己家庭被掩盖的种种过往,私密、勇敢而真诚。

1990年张元拍摄的电影《妈妈》在法国南特三大洲电影节获奖,被海外媒体称为“独立电影”,通过这样的命名,独立电影在中国得以诞生。在此后的很长一段时间,由于历史政策原因,如《小武》、《冬春的日子》等这些在海外获奖的独立影片,不仅无缘登上国内银幕,也根本不被国内观众所知晓。而这些独立影片也一直以一种吊诡的方式在国内传播:即先在海外电影节获奖,然后再倒流回国,通过盗版或者私下放映等方式被小部分的影迷观众看到。

除了大众熟知的欧洲三大电影节,特别关注中国独立电影的电影节还包括荷兰鹿特丹电影节、瑞士洛加诺电影节、法国南特三大洲电影节,从这些电影节走出了一批优秀导演。从某种程度上讲,正是依靠这些国际电影节,独立电影才得以诞生与发展。

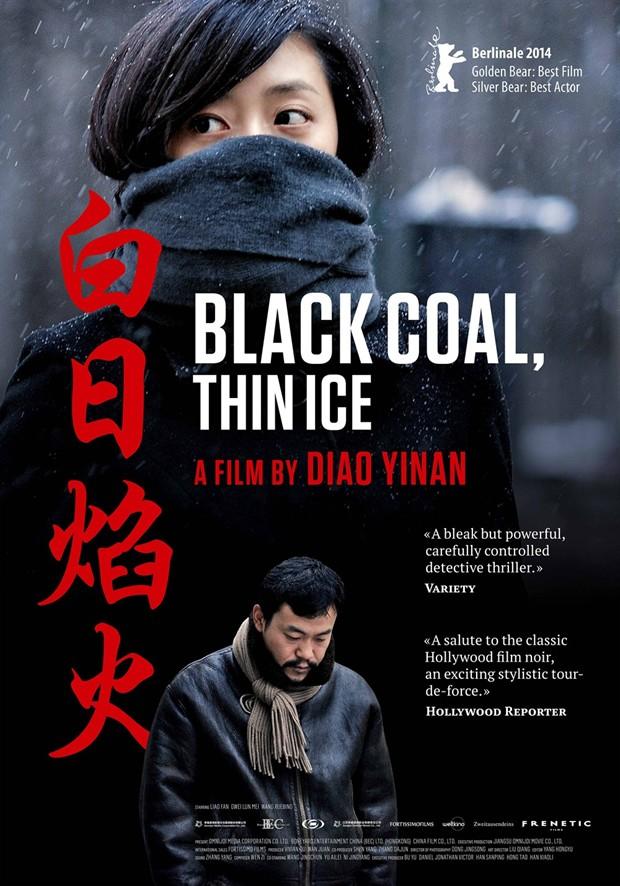

在营销上,《白日焰火》算是一个成功的例子随着国内电影政策的调整与市场的逐步完善,独立电影对国际影展的依赖程度有所降低,但依然存在。比如一部影片如果能在国际A类电影节获奖,对其之后的宣发会有很大帮助,成为票房的助推器。2014年的《白日焰火》就是这样一个例子。其时,它在柏林电影节包揽金熊银熊时完全是一匹黑马。但凭借得奖后的关注度,《白日焰火》进行了很好的口碑营销,最终取得了过亿的票房成绩。而这对独立电影来讲,《白日焰火》是个案,它的成功脱离不开江苏广电在背后的大力支持。

电影节除了可以为获奖影片带来一定关注度外,更重要的是,其主办的创投会,作为项目孵化平台,可以为独立电影提供一系列从开发到拍摄的资源支持。

国际知名的鹿特丹电影节的创投平台就重点支持具有独立精神、小成本的电影,应亮的《另一半》、李睿君《老驴头》获得过相关的基金支持。而由香港电影节主办的香港亚洲电影投资会,多年来也支持了大量的独立创作,包括贾樟柯、陆川、宁浩、赵亮、万玛才旦、赵晔等导演,都曾在这里掘到项目的第一桶金。台湾金马创投会,作为华语影视投资的媒合平台,帮助诸多新人导演如陈哲艺、赵德胤、毕赣等筹到了创作启动资金。

《告别》海报除了资金支持,创投会同样也是寻找国际资源,促成国际合制与发行的重要平台,这一点对不能完全依靠国内市场回收成本的独立电影来说,尤为重要。有业内人士指出,国际合作的必要性更在于,让拥有不同资源的各国投资者汇入,形成一种利益捆绑,从而实现资源共享,为影片之后的制作、宣发创造更多机会与便利。

另外,就国内而言,一些民间影展如中国独立影像展和First青年影展等对独立电影的推动也功不可没:前者注重影片的独立性和艺术性,而后者则关注新人导演的首部作品,并试图在艺术性与商业性找到很好的平衡,像《心迷宫》、《告别》、《命运速递》、《黑处有什么》等,都是近两年通过First青年影展涌现出来的优秀作品。

《闯入者》在宣发上组建了专业团队如果说早期独立电影纯然建立在创作者想拍、要拍的冲动上,那么今天越来越多的独立创作被纳入规范化的制片、发行流程之中,也越来越重视影片的宣发。王小帅在吸取了上一部《我11》的教训之后,这一次在《闯入者》的宣发上,下足了功夫:组建专业团队,1100万宣发投入,打广告,跑路演,做场地活动,利用新媒体推广,但最终票房依然并不理想。如此结局不仅让他心灰意冷,更公开在微博上抨击影院排片“不公平”。

《一个勺子》也卖力做了不少宣传,中间还出了些小挫折,最终的公映版本与之前剪辑的版本还是有出入劳雷影业总裁兼制片人方励在《家在水草丰茂的地方》发行上,则另辟蹊径,与电商合作,试图利用互联网平台贴近用户的优势,帮组影片找到核心观众群,然而结果也并不尽如人意。独立电影如何抵达观众群,如何克服排片困难,摆脱“票房不佳—难以排片—票房更差”的恶性循环,在激烈的商业竞争中找到自己的生存模式,是目前许多业内人士、组织积极探索的方向。

后窗放映,独立作品进院线的推动者,自成立以来,就一直以区域覆盖或城市点映的方式,帮助一些拿到龙标的独立作品进行院线发行,包括《有人赞美聪慧,有人则不》、《记忆望着我》、《千锤百炼》、《心迷宫》等。而其他放映组织如影弟工作室、“齐放”、瓢虫等则一直致力于独立电影的线下传播,定期在咖啡厅等小型空间放映,或与一些艺术空间、艺术影院合作,举办小规模的艺术影展。

另外,这些原本以放映或发行为目的而成立的组织(或其中的核心人员)有时也会参与到独立作品的制片过程中。香港就存在这样的组织,成立于1997年的影意志,由于香港政府的资金补助,影意志状况稍好,目前已经发展出包括制片、放映、发行、办电影节等一系列活动,来推动本地的独立创作;不仅如此,香港政府为推广艺术发展设立的香港艺术发展局亦设有专项资金供独立电影人申请。

金马奖最佳短片《锤子镰刀都休息》然而,必须明确的是,独立电影由于自身定位与追求,所能吸引的受众注定有限,试图如大制作商业片一样获得过亿票房,不太现实。而其影像精英化也阻碍着独立电影的传播。但不可否认的是,现今在部分经济文化发展较好的一线二线城市,确实也存在一定数量的独立电影观众。

而在独立电影的宣发上,首先需要吸引的就是这批观众,并努力在这批观众中,创造良好的口碑。除了上院线之外,独立电影也有其他的发行与回收资金的渠道,与视频网站合作,进行付费观影就是选择之一,而VOD已成为如今全世界电影回收资金的重要手段。耿军的《锤子镰刀都休息》就曾尝试在爱奇艺进行付费放映。更进一步来说,是否可能建立线上艺术电影放映专区,也是值得继续探索的一种方式。

总而言之,如果从制片角度将拍电影视为一种商业行为,那么在项目创投初期就要考虑到之后发行的策略。这也意味着,即使是独立电影,也需要找准自己的市场定位。像《路边野餐》这种艺术性较强、在国际电影节获奖的作品,或许可以全球艺术电影市场为目标,尝试院线与DVD发行,从而实现成本的长线回收。而对于一些有一定商业潜质的片子,无论是有明星加盟出演,还是叙事风格新颖好玩,如《一个勺子》或《心迷宫》,则可以尝试进行针对小众影迷的口碑营销,但营销策略也需要与影片本身定位和内容题材相结合,量体裁衣。

国内独立电影票房列表(数据源自专业版)

片名 导演 类别 票房(万元) 上映日期 一个勺子 陈建斌 剧情 1906 11.20 十二公民 徐昂 剧情 1397 5.15 心迷宫 忻钰坤 剧情 1066 10.16 东北偏北 张秉坚 剧情 85 12.11 家在水草丰茂的地方 李睿珺 剧情 77 10.23 少女哪吒 李霄峰 剧情 53 7.11 我的诗篇 吴飞跃秦晓宇 纪录 58 11.1

(备注:此表格为不完全统计,因独立电影难以有明确界定故未将《闯入者》《山河故人》等影片算在内)

《塔洛》摄影十分有质感回顾近些年的一些独立作品,无论是《家在水草丰茂的地方》、《塔洛》、《河》、还是《路边野餐》、《诗人出差了》,我们似乎可以在这些影片中看到一些相似的共同点:非职业演员,鲜明的地域色彩,作品根植于导演自身的生活经验,对影像叙事与表意的探索。

如今,国内独立影片遭遇的却是日趋激烈的电影商业化浪潮。这一方面为某些独立创作者寻找投资带来了相应的机遇,但也让他们面临了更多排片与票房的压力与挑战。这到底是独立电影最好的时代,还是最坏的时代?有人心灰意冷,有人仍然心怀希望。又或许,并不存在所谓最好/最坏的时代,因为没有人可以选择时代。对于独立创作者来说,问题只有:拍或者不拍。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映