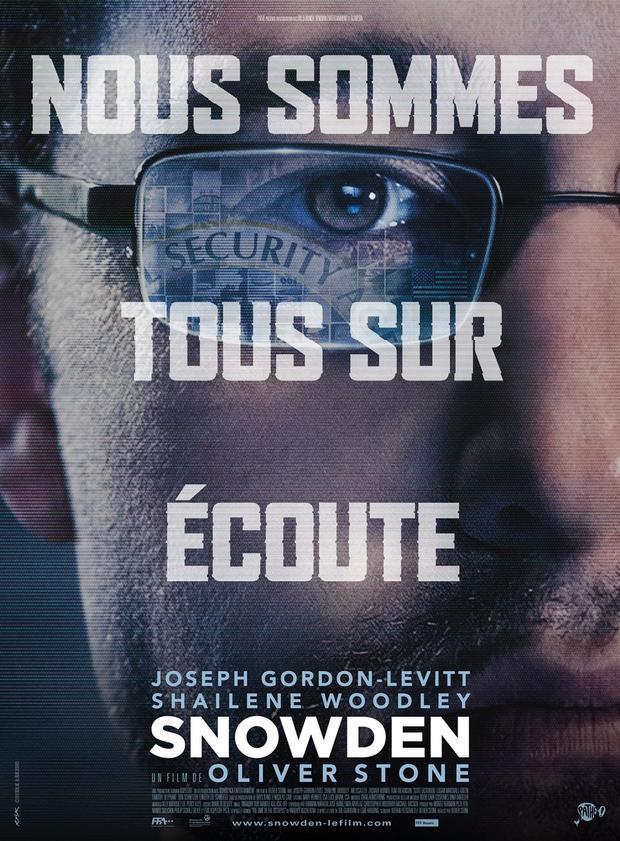

政治惊悚片《斯诺登》主创专访

2016-09-28 07:31:11来源:时光网

因改编自震惊世界的“斯诺登事件”而一直备受关注的电影

《斯诺登》已于9月16日在北美上映,奥利弗·斯通在新片《斯诺登》中并没有表明立场,而是选择更丰满的去塑造这个年轻男子的形象,讲述他过去的生活,并向人们解释他是怎样一步步地成为2013年那个揭露美国国家安全局计划的告发者的。斯通通过用相当朴素的方法和素材刻画人物,令这部影片成为了他所有"具有强烈导向性"的电影作品列表中不可或缺的一员。同时,该片也成为了这个秋季档中的第一批好片中的一部。

囧瑟夫饰演斯诺登"囧瑟夫"约瑟夫·高登-莱维特在片中饰演的斯诺登本是一名忠诚的士兵,却因为在一场演习中摔断了腿而被遣出美国陆军预备役战队。后来,斯诺登觉得自己无论如何还是想为国家服务,于是他接受了中情局一份监控和维护网络安全的工作。为此,他需要研发一些程序,而后来他才得知,这些程序被用来窃取数百万美国本土及海外用户的隐私。因为工作的性质,斯诺登要对自己的女友Lindsay(谢琳·伍德蕾 饰,代表作《分歧者》)守口如瓶;同时,他又被繁重的工作压得喘不过气。而他本人,也渐渐对自己所监管程序的合法性产生怀疑,开始思考有关道德层面的问题。但在得知他的上司(瑞斯·伊凡斯 饰)曾指示监视Lindsay的电子设备后,斯诺登需要马上作出判断:做这份工作到底是对是错?如果是错的,那么该怎样将整个事件公诸于世?然而他马上意识到,当局根本不允许这个秘密外泄,必要时甚至会采取极端手段来控制局面。作为好莱坞最具争议性且相当极端的导演,奥利弗·斯通一直所向披靡。从最开始,他就坚持讲述事实、挑战现状,通过《野战排》、《刺杀肯尼迪》、《尼克松传》以及《布什》等影片,不仅影响政治话语,而且引导了历史评判。在最新电影《斯诺登》中,他对近来一起重大的历史事件进行人性的思考,审视了揭露前、揭露时以及揭露后斯诺登的生活。电影中,斯通将自己标志性的智慧和热情发挥到极致,并且选择约瑟夫·高登-莱维特来扮演这位无法忍受政府所作所为的前国家安全局技术分析员。近日,采访了影片的三位主创,让我们倾听斯通导演聊他是怎么接下这烫手山芋。采访中,他谈起一开始听到斯诺登新闻时的反应,还深入讲述了和编剧一起与斯诺登面对面交流的内容,以及自己对于揭露美国政治阴暗面的决心,引发政府和人民所承担的角色和义务相关的探讨。另外还有对于男女主角瑟夫·高登-莱维特和谢琳·伍德蕾的专访。Mtime:第一次听到斯诺登的新闻时,你在哪里?是什么反应?斯通:和所有人一样,都被震惊了。不过我为他鼓掌,因为奥巴马一直承诺透明化却从未做到,是斯诺登真真切切实现的。奥巴马不仅没有做到,还依据《反间谍法》处决了八位告发者,不管怎么样他都撒谎了。人们以为他会有所不同,为他投票,但结果还是一样,电影里也展现了不同时期的奥巴马,以及告发者。这时你可能会问,我当时在哪里?我就在那里。并不是因为我想拍电影,事实恰好相反,我想远离这些政治纠葛。只不过几个月后我接了个电话,格林·沃尔德(Glenn Greenwald)让我读一读他的书时,我还不感兴趣。所有的一切都是源于那个电话以及与斯诺登的见面,要不我也不会去那儿。现在你明白我说什么了吧,我并没有追踪这个新闻,反而是想躲开这些事情。Mtime:斯诺登接到你电话是什么反应?你们的见面是什么样的?他有说过哪些是他希望观众了解到的一面?《斯诺登》预告片斯通:一点也不像你说的。我俩并没有打电话,是他的律师邀请我去莫斯科。他还根据自己经历写了本小说,讲述一个美国叛逃者为了躲避情报机构追捕流亡到俄罗斯,和一个律师在地下室里展开一系列讨论(这部分内容为虚构)。这部小说光怪陆离,有很多关于奥威尔政府陀思妥耶夫斯基式的长篇讨论,以及如何抵制这种精神状态。一月下旬第一次见面时我俩都很疲倦厌烦,那时我还没想清楚要不要拍,这些事情还在发生所以很难拍。时不时会突然收到诉讼,要不就是新的情况出现,拍一部电影要一两年,像这种肯定要两年半,谁知道到时候会发生什么,完全搞砸了也不是没有可能。如果还有两三个星期,我可以等,等到尼克松死了,但最后并不是这样。了解彼此需要时间,当然也可以走捷径虚拟个故事,把他打造成007一样的人物,在俄罗斯躲避追踪、或者是藏匿在美国堪萨斯州。有很多条故事线可以选择,在其中添加一些相同的情节就好。但我需要了解他,所以又飞去莫斯科两次。直到五月的见面,他终于开始合作,分享一些很有意思的事情。我也把编剧基兰·菲茨杰拉德(Kieran Fitzgerald)带着一起听他的分享。斯诺登给予我们充分的信任,事无巨细地和我们讲发生的一切。我去了莫斯科九次,这些见面非常有帮助。除此之外,我们还查看了很多新闻报道,不过大多不准确,就连《卫报》那本相关的书也有不对的地方,现在已经修改过来了。不过太多爆炸新闻,很难收集齐全。另外,我们还找了目击者以及认识他的人,希望更全面地了解他。Mtime:你是否有讲一些他想让你说的话?斯通:他从没有强迫我做什么,这也不是他想看到的。他所作所为已经明显表达出他的想法,所以也不会提这样的要求。对于香港发生的一切,他记得很清楚。其实如果可以,他不想公开自己,但整件事情的核心就是有一个人站出来,揭发这些事情,并且为此承担。不过,这都是我的想法,良知告诉我肯定有一部法律在国家安全局法之上,那就是宪法。“我是爱德华·斯诺登”,在暴露自己的这一刻,他放弃了所有,他的家庭以及女友林赛·米尔斯,不过女友最后选择和他在一起,辗转到莫斯科。囧瑟夫与导演在片场Mtime:是如何选到约瑟夫·高登-莱维特来扮演斯诺登的呢?斯通:他是我的首选,一直以来都是。我并不认识他,只在电影里见过,但就是觉得他可以,和斯诺登这个角色很对路。他也是个电脑迷,经常发推特。就是感觉对了,我也从来没怀疑过,没有人可以演出我的感觉。Mtime:《斯诺登》和《生于七月四日》有什么共同点?斯通:突然想起来在与斯诺登三次交流后,开始和基兰·菲茨杰拉德着手写剧本时,我觉得应该按照事情发展顺序来呈现这个故事,而不是倒叙。这一点与《生于七月四日》有所不同,这本书很复杂。决定顺叙后我们想安排一个并行的事件,这里选择了香港,因为香港在这次揭发中至关重要。他们会公开吗?会发布吗?一切的一切都是在这里决定。所以我们去了香港七次,应该有八次。在第六次时,他们把文件发布出来,终于松了口气。其实我并不知道真实情况,很有可能如果没有格林·沃尔德强推,也就没有后面的事,这一点《卫报》很肯定。但那时他们也承受着来自英国政府巨大的压力,政府一声令下,他们也是说关门就关门。一家200年历史的报纸关门,这个你能想象吗?Mtime:这部电影与《刺杀肯尼迪》、《尼克松传》之间有什么联系吗?哪一部电影触及政府阴暗地带最为深入?斯通:联系是肯定的,特别是和《刺杀肯尼迪》。“阴暗地带”这个词用得好,他的确揭露了很多不为人知的事情,这些计划远比我们所知道的复杂重要得多。首先,很少有人能那么深入其中。世人知道的不仅是遍布全球的非法监控,更重要的是网络战争。他第一个站出来揭露这件事情,让大家知道是奥巴马发起的项目——“无界告密者”。现在确实是超越边界,越来越无法无天。侵入他人电脑、发动网络战争、2007年使用震网病毒入侵伊朗仍未结束(尚未承认)。再怎么引以为傲都不能掩盖这些作为灾难的事实,而且到现在这一秒还在继续。就像1945年的原子弹一样,网络已然成为新时代的武器。当时,杜鲁门曾对奥本海默承诺“严格保密”,而奥本海默的反应是“胡扯,这不可能永远保密”,人们也不傻,总会知道事情的真相。一样的事情又发生在网络战争上,在一次做出错误的判断。这个武器非常危险,非常恐怖。我们永远不知道战争从何而起,也不知道电子干扰是什么,发生了也就发生了。没人发起指控,也没办法判断,真的很难,真正确定的只有战争的后果。在我看来,斯诺登揭露了很多事情。Mtime:在事情尚无定论前拍摄这个事件的价值是什么呢?斯通:网络战争还未结束,这件事情是个重要的开始。他说了很多,但没说的更多,可是人们都没有意识到。对于大众来说,许多内容太过艰深。其实至少还有95.90%还没有披露,所以绝对不能忽视。我担心世事变化,可能最后会被遗忘,但斯诺登站出来了。

专访约瑟夫·高登-莱维特:

专访谢琳·伍德蕾:谢琳·伍德蕾承认直到这部电影才真正地扮演了一位“女朋友”。在奥利弗·斯通这部这部政治意味浓重、饱含争议的新片中,伍德蕾饰演前国家安全局分析员爱德华·斯诺登的女友林赛·米尔斯,这一角色的重要性不仅因为她是以真实人物为依据,更在于是她让斯诺登意识到他所服务的组织往往需要牺牲自己崇尚的原则,才能完成任务或者维护所谓“正直”。 米尔斯从一开始就鼓励斯诺登质询自己的工作,探究如何保护自己深爱的国土,拥护国家的原则。

专访中,伍德蕾谈及自己的拍摄经历,如何与米尔斯这个角色相识相知。除此之外,她还分享了与奥利弗导演、约瑟夫·高登-莱维特合作的体验,回想拍戏时的美好,特别强调了该片不仅仅是想讲述一个骇人的故事,更希望可以通过提供不同角度的信息从而为观众带来启发和思考。

Mtime:从第一次听说爱德华·斯诺登以来,你对他的了解有什么变化?这对你参演该片有什么影响吗?

伍德蕾与囧瑟夫在片中的剧照伍德蕾:事情爆发的时候我就听说了他的大名,那时我也不大,也不太懂技术的各种。第一次拿到iPhone时也就18岁,当时就想“他们要把这个录下来了”,或者是“他们肯定能通过摄像头监视我”。这种想法挺好笑的,不过大家肯定多多少少都有过,感觉“老大哥”在盯着自己,自己只能开开玩笑。直到斯诺登把他知道的披露出来,我才意识到原来这些都是真的,不是猜想,也不是假设。现实就是这样!听说奥利弗要把这件事情拍成电影时,我给他写了封信。信里确实提到想有机会试镜,但最主要的目的是想感谢他可以拍这部电影。好莱坞最大的魅力在于通过讲故事来传达想说的话,至于从视觉或者听觉角度看是否真实,抑或你是主动了解还是被动吸收,都没有关系。在这个过程中,你都可以吸收电影传达的信息,并且通过所有感官来消化。大街上来来往往那么多人,有一半听说过斯诺登,有些人没有;有些人视他为英雄,有些人认为他是个卖国贼。大家对这个男人都抱有自己的看法,而我们对此一无所知。这个剧本特别吸引我主要是因为在做了那么多调查后,我还不知道在渴望自由前他其实相当保守,也不知道一开始他想参军,但最后却加入了国家安全局或者中央情报局。他现在做的事情都不是事先想好的,更像是B计划。

Mtime:在拍摄期间你有和林赛面对面交流过吗?

伍德蕾:见过,但不是开拍之前,而是在拍摄开始三个月后。

Mtime:见面后你对她的看法有什么变化吗?她和或者你脑中勾勒出的人一样吗?

伍德蕾:有很大变化。在开拍前,我和奥利弗只能通过二维屏幕塑造角色,就是她之前发的推特、博客、ins。她是个自拍摄影师,所以网上有很多照片可以了解这个人的性格。就算这样,也很难通过社交媒体塑造一个丰满的人物。毕竟什么都可以发到网上,发的东西也不能代表你是什么人。还记得第一次见到林赛时,我当时就凌乱了,后悔还怎么没早点见面,要不就能把她一些特别的小动作融入表演里。不过同时我又觉得电影里的角色和真人保持一定距离也是好的,这样能保全她这个人的完整和理智。

Mtime:和斯诺登这样吸睛的人物一起,电影是如何传达林赛自己的观点呢?

伍德蕾:电影里处理得很好,但其实做到这样很不容易。这可以说是我第一次真真正正地在电影里扮演一个女朋友,而且只有八九个镜头。在推动故事情节发展的同时要完成角色的塑造和挖掘,不断切换的时间和变换的年龄让提升故事真实性变得难上加难,更别说那些需要展示但还没展示的元素了。回味起来,这段经历充满乐趣,还是很精彩的。

伍德蕾在片中的造型Mtime:那时她住在俄罗斯吗?

伍德蕾:那时候应该来回跑吧,我也不太确定,只知道她现在在俄罗斯,不过那时我们见面也没聊太多。我只是个扮演林赛·米尔斯的女演员,而乔也只是个扮演斯诺登的男演员。有时我常想,林赛·米尔斯是个真实存在的人,因为交往十年的男友被吊销护照驱逐出境,而移居俄罗斯。正是他们之间的爱让她可以放弃美国所有的舒适,始终陪在斯诺登身边。拍摄的过程中,甚至到现在采访的时候,我都在想这个,其实这不是一次历史事件,而是发生在当下。我们说话的此时此刻,他们就在俄罗斯,想着命运的安排,想着什么时候俄罗斯会停止庇护。

Mtime:她和你讲到那件事发生前后他们的关系有什么不一样吗?其实我能想象斯诺登肯定是轻松了,但她有什么变化吗?

伍德蕾:他确实自由了。其实我不太愿意透露太多和林赛聊的内容,也是想保护她的隐私,不过在那之后他们确实获得了自由。就像你说的,和一个人在一起十年,每晚都听到对方说“我不能告诉你发生了什么,我不能告诉你”,还选择在一起四处流浪,最后终于看到……就像电影里呈现的那样,在那之前斯诺登出去完成任务肯定都说是休假,这是她第一次知道斯诺登真实去向,在电视上看到他在香港揭露这些信息时,内心长久沉默积压的情绪终于释放出来,可想而知那种自由的感觉不论时空如何变换、不论过去多久,都会时不时迸发出来,一样地令人兴奋。

Mtime:电影里有意思的是压倒斯诺登的最后一根稻草实际上是发现女友被监视了,也就是说女友是一切事情的导火索,拍摄这一段有让你想到什么吗?

两人交谈伍德蕾:这个很有意思,拍电影的时候经常能想起读剧本时的感受第一次看影片时又能发现不少拍摄时没有意识到的点,可能听起来有些奇怪,不过你说的就是其中一个。第一次看电影时,我就被你说的这个情节震撼到了。我没有孩子,但很多朋友已经有孩子了,经常能听到做父母的说“之前我绝对不会为谁跳下车轨,但现在有了孩子,我愿意为他(她)做任何事。”这就是真爱吧,无条件的爱。斯诺登和林赛就是这样,他们在一起十年了,你中有我,我中有你。一旦事情发生在自己或者身边的人身上,就会下意识地要做点什么。就像有个人被截肢后就自觉身负使命,要去帮助所有被截肢的人;一旦患上癌症,就想要帮助所有身陷化疗痛苦的人,斯诺登就是这样的情况。在无能为力时只能选择做一个旁观者,但一旦落到自己身上,就会感到被侵犯了。事不关己,隔岸观火,不论我们生存的这个世界上发生的事情多么不堪腐败,只要不牵扯自己就任由其发展,不会跳到前线投入战斗,这一点应该会让很多人感到共鸣。希望我们的电影可以给大家带来各种启发,不用真的走到那一步才开始行动。

Mtime:不考虑你对政治的兴趣,为了角色扮演或者只是了解一下事情原委,你还想过需要做什么特别的研究吗?

伍德蕾:其实我们很幸运,一是有奥利弗,一位早早就做好很多研究的导演;另一个就是大家的支持,从律师到美国公民自由协会 ,再到和斯诺登的同事,他们提供了很多珍贵的信息。有这么多第一手资料,就尽量不去自己再找资料,直接找他们更好。而扮演林赛前没有这些资源,所以做了不少调查。那时我读了好多东西,感觉自己就像个跟踪狂。“要是有人黑我电脑,看到的肯定都是关于林赛的种种,从最早年到09、10年。”每一篇博客、社交媒体上每一条po文、谷歌能搜索到的每一张照片我都看过。通过屏幕能表现一个人很多方面,但我们希望可以尽全力展现出人物内核本质。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映