让吴宇森、杜琪峰推崇备至的男人

2017-06-13 09:18:38来源:时光网

第20届上海国际电影节“向大师致敬”单元,选择将

让-皮埃尔·梅尔维尔的《红圈》、《莱昂莫汉神父》、《大黎明》、《赌徒鲍伯》、《眼线》等5部代表性作品进行展映,而今年,也恰逢梅尔维尔的100周年诞辰。

对于喜欢犯罪片的影迷来说,梅尔维尔是片单里无法迈过去的一个门槛。他一生所创作的13部电影长片中,绝大多数都是此类影片,描写警匪、黑帮之间带有黑色主义气质的故事。

虽然出生、成长在艺术电影氛围相当浓厚的法国,但梅尔维尔的电影创作却“沾染”上了很多好莱坞电影的“习气”,梅尔维尔本人也并不羞愧于自己对美国犯罪片和美国生活的喜爱。然而正是这种热爱,让梅尔维尔得以将好莱坞犯罪片中的一些优质传统搬移过来,并且结合了自己对影像的理解,融入本土文化和民族的风格,最终形成了一套专属于梅尔维尔的影像语法。

这套语法,不仅被认为影响了“新浪潮”,更是为日后众多导演的电影生涯提供了养分。这些影响,覆盖了电影制作体系、形式表达以及内涵建立等多个层面,及至今天,不论是国内抑或海外,都有相当一些导演“致敬”着梅尔维尔。从这个意义上来讲,梅尔维尔和他的作品是超越时代的,并且仍将继续。

不过很多普通的电影观众,对让·皮埃尔·梅尔维尔这几个字或许仍显陌生,远不如他的作品本身和影史影响来得直观。

但从今天起,请记住这个热爱穿着黑色风衣、戴着窄檐帽、在片场也要佩上黑色墨镜法国导演。

一、从格鲁巴赫化身梅尔维尔1917年,大男孩出生在法国的一个阿尔萨斯犹太家庭中,父母为他取名让·皮埃尔·格伦巴赫。带着都市摩登的梦想,年轻时格鲁巴赫来到了巴黎,度过了并不是十分平静的读书生涯。动荡的年代虽然没能让他成为个“好学生”,但巴黎这个电影的原初之地,却以独到、浓厚的电影文化氛围,影响了格鲁巴赫。

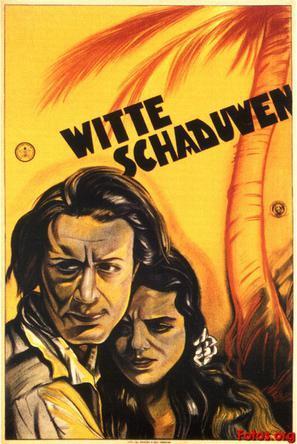

W.S.凡·戴克执导的《南海白影》梅尔维尔曾在接受采访时提到过此片

在巴黎,他大量接触了“纪录片之父”弗拉哈迪和W.S.凡·戴克的无声纪录片,沉迷于影像中对现实的摹写和“再现”的魅力,不多的零钱大量投入到巴黎当时新建的各种影院当中。这段短暂且充实的日子,给了格鲁巴赫最早的“电影教育”,从内容到形式,他的影像观开始慢慢地建构起来。

格鲁巴赫的父亲看到了儿子对电影的热爱,在他生日的时候,买了一台16毫米的摄影机当作生日礼物,欣喜之余,格鲁巴赫用这台摄影机拍出了自己人生第一部作品,一部关于自己家庭的纪录式影片。

很快,正值青年的他进入了部队服役,从1937年开始,将自己将近8年的美好人生,都投入在了与血腥和残酷相伴的战场之中。这期间,格鲁巴赫与电影做了短暂的告别,却成了他思考自己人生方向的契机。他最先做的,就是改名。最早改名的契机,起源于格鲁巴赫队自己所敬仰作家赫尔曼·梅尔维尔的致敬,用此名字他参与了英国的自由法国武装,还加入欧洲大陆解放联盟。这种敬仰,影响了梅尔维尔的一生,在他日后的电影中,总会有一个男性角色,沉默寡言、冷酷无情,却又秉持着一种信念,阴冷却又让人难忘,就如作家梅尔维尔笔下的《白鲸记》一样。

《小丑的一天》等到二战结束之后,格鲁巴赫却发现自己已经成为了梅尔维尔,原来的名字和自己已经回不去了,索性直接用起了梅尔维尔这个名字,从而彻底完成了从格鲁巴赫向梅尔维尔的转身。在梅尔维尔看来,“看电影是世界上最好的职业。“战后,他决定找一份稳定的技师工会成员的工作,过着白天上班,晚上去看电影的舒坦日子,未曾想却遭拒绝。无奈之下,梅尔维尔准备重操旧业,建立自己的摄影棚,拍摄属于自己的电影。1946年,他成立了梅尔维尔独立制片公司,开始制作并且发行电影,梅尔维尔也成为法国首开先河独立电影制作人。

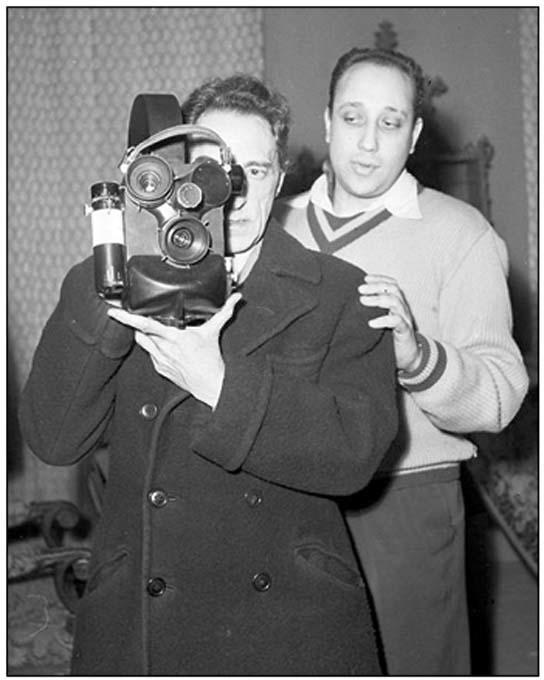

谷克多与梅尔维尔(1949年)1945年,梅尔维尔拍摄了短片《小丑的一天》作为试水,而影片的灵感自然来源于幼时与电影的接触,呈现出强烈的纪实风格。1947年,他拍摄了人生第一部电影长片

《海的沉默》,剧本由同名小说改编而来,用了600万法郎的成本拍摄完毕,虽然影片并为获得普遍意义上的成功,这种独立于主流制片的创作方式,还是得到了法国诗人考克多的赏识,他为梅尔维尔提供了1700万法郎,让他改编并执导了自己的小说

《可怕的孩子们》, 影片讲述了一对姐弟之间诡异且过分的关系,特吕弗给了这部影片很高的赞誉“

《可怕的孩子们》是电影史上罕见的真正散发出气味的电影……这首在医院中咏诵的诗永远不会过时。“

《可怕的孩子们》上映之后,获得了广泛的赞誉,不论是挑剔的法国观众还是苛刻的法国电影评论界。但是,合作过程中与考克多的冲突,让梅尔维尔非常不爽,当然也更坚定了他日后独立制片的理念。

1953 年,梅尔维尔拍摄了自己的第一部商业影片《当你读这封信的时候》,梅尔维尔用收入兴建了一个属于自己的摄影棚,看上去多余的举动,对梅尔维尔来说却意义非凡,无论是制片公司还是摄影棚,都是他践行制作独立主义的物质基础。

1967年,梅尔维尔自己的摄影棚Studios Jenner毁于一场大火,他在现场接受了采访在几部影片闪耀法国影坛之后,梅尔维尔这个名字被人们记住了,而让·皮埃尔·格鲁巴赫,也就彻底让位给了让·皮埃尔·梅尔维尔,被誉为战后最有才华新人的后者,则会在未来,影响着法国乃至世界电影的发展。

二、法式警匪电影成就梅尔维尔让梅尔维尔最终大放光彩的,是他自成风格的一系列警匪片。从1956年的

《赌徒鲍伯》开始,梅尔维尔为观众献出了多部黑帮题材作品,

《曼哈顿二人行》、《眼线》(1962)、《第二口气》(1966)、《独行杀手》(1967)等作品,创作生涯后期的

《影子部队》(1969)、《红圈》(1970)、《大黎明》(1972)更是梅尔维尔作品的巅峰,也成为他警匪片大师身份的印证。

《赌徒鲍伯》法国版海报《赌徒鲍伯》是梅尔维尔执导的第一部警匪片,也是他所想要拍摄的那种可以独立表达自己思考的影片。

《赌徒鲍伯》奠定了梅尔维尔后续的影片拍摄特点,即将好莱坞电影的类型元素与法国电影的写实传统进行结合。不再年轻的赌徒鲍伯,将自己的身家性命豪赌在了一宗银行抢劫案之上。这个时候的梅尔维尔,强烈的个人风格尚处于成形之中,我们得以看到的是反差角色之间的友谊,以及带有强烈黑色美学的元素,影片的结局相当黑色幽默,用一个意想不到的结尾抵抗了好莱坞美学对影片的影响,从而避免了美式风格浓烈的

《赌徒鲍伯》,彻底沦为一部法式的美国影片。1959年的《曼哈顿二人行》是梅尔维尔相当冷门的一部影片,导演本人在影片中还出演了主角,一位调查真相的记者。或许过于平淡的剧情未能让观众认可,所以票房相当惨淡。但是,梅尔维尔延续了

《赌徒鲍伯》中时而响起的爵士乐,用迷离的调性将曼哈顿拍得相当漂亮。梅尔维尔自己就说,他想要做的就是在自己的影片中将巴黎当作曼哈顿。

梅尔维尔在《眼线》中,将影片再度拉入到了商业化的序列中。影片开场,一个长镜头里,身着风衣的盗贼莫里斯在黑暗中行走,气质阴郁、神秘。自此也奠定了梅尔维尔警匪片中男主角的一贯形象与人格特点,即“负面”的身份、冷峻的气质与形象,以及悲情的命运。

《眼线》中的莫里斯,让影迷们不断想起美国电影中的定型化的黑帮人物形象,的确,

《眼线》是梅尔维尔向好莱坞电影传统的一次致敬,但这种致敬又不是单纯的模仿,更像是梅尔维尔在创作上的一种探索。影片流畅的节奏与精致的结构,看上去很美国,但简洁的处理,角色本身的迷离气场,悲伤的基调又让影片的法国味相当厚重。

《第二口气》1966年的《第二口气》是梅尔维尔拍摄的最后一部黑白影片,依然发挥了梅尔维尔注重细节和动作设计的特点,甚至有人评论这是一部“不用台词就能看懂的电影”,带着毁灭宿命的末路英雄们,优雅又固执,一如梅尔维尔的电影风格一样。

整体而言,梅尔维尔的警匪片,的确融合了好莱坞影片的很多特点。他说自己深受30、40年代鲍嘉主演一系列黑帮电影的启发,风衣、墨镜这样的形式元素,叙事节奏的把握和影片的观赏程度,看上去都在贴近好莱坞电影的特点。但梅尔维尔所做的又不止这些,简约的对白与极致的意境,又是好莱坞同类影片所不敢尝试的,细节处理上的细致、结局常伴有的命运的荒诞与无力之感,这显然并非好莱坞电影的特长。梅尔维尔是将美利坚的精华融入了法兰西的风情,从而形成了他别具一格特点。正如梅尔维尔自己所言“我不是在法国拍摄美国电影。我必须改变美国的主题,使他们更适合法国和欧洲的观众。我用自己的方式阐释美国主题,让他们变成法国观众的美味。我根本不拍美国电影,有一天你会看见证明的,如我所愿。”

三、御用男主角——阿兰·德龙

阿兰·德龙来出演男主角,两人可谓是互相成就。梅尔维尔为德龙贡献了人生中几部相当重要的作品,而德龙独特的个性又赋予影片一种别样气质。拍摄于1967年的

《独行杀手》是两人的第一次合作。德龙扮演了一位对武士道精神崇敬有加的杀手,他拥有自己的信条,却孤独的无以复加,尽管梅尔维尔为这个角色放入了情感的线索,却在解决让他用死亡制造了谜题,启发了思考。杰夫寡言的台词,身着风衣、戴着窄檐的礼貌,塑造了一个神秘主义式的杀手。阿兰·德龙,凭借此片声名大噪,成了法国相当受欢迎的魅力演员。不过,影片的拍摄算不上顺利,一场火灾烧毁了摄影棚,突如其来的困难让梅尔维尔疲惫不堪而心生退意,但好在,他坚持了下来。这才有了他和阿兰·德龙的更多合作。

《红圈》1970年的《红圈》,阿兰·德龙再次身着风衣扮演一个罪犯,继续呈现着角色的忧郁。

《红圈》里有一段20多分钟被影史奉为圭臬,如此长的叙事时间中,梅尔维尔却能不靠对白,就凭着调度、表演和音效,将一段激烈紧张的抢劫戏呈现得令人窒息。影片片名取自“人们注定会在某天相遇,甚至是在不知不觉中,不管他们各自有怎样的遭遇,无论他们的行径如何不同,在那一天,他们必然会在红圈中会和”。正如话中所说的,

《红圈》里正是盗贼、犯人和警察的人生际遇与宿命。

1972年,两人再次携手,为观众献上了

《大黎明》,这是梅尔维尔人生中的最后一部作品,却也是他的集大成之作,尽管宿命感在

《大黎明》中被淡化,但梅尔维尔在形式的极简主义上做了更多的探索,大片的蓝色与影片冷酷的调性相当合拍,符号式、仪式化的犯罪场景展现,也似乎是梅尔维尔在为自己之前的探索进行总结。影片开场的银行抢劫戏、火车上的几近于无声的设定,搭配上阿兰•德龙蓝色的眼睛,法式的美感像是随时会溢出荧幕。

阿兰·德龙与凯瑟琳·德纳芙在《大黎明》片场

阿兰·德龙在《大黎明》中扮演了一位警察,也算是他在梅尔维尔电影中少有的正面角色,满足了观众想要阿兰·德龙化身“正人君子”的要求。不过,或许是想要脱离导演与角色对自己演艺道路的定型,

《大黎明》拍摄之前,德龙就对媒体声称这将是他与梅尔维尔的最后一次合作,不料一语成谶,影片拍摄期间便身体抱恙的梅尔维尔,在1973年9月2日,因心脏病与世长辞。

四、政治?跟我有何相关!

《影子部队》,梅尔维尔从自己擅长的黑帮片中走出,讲述了一段有关二战期间自己曾亲身参与的“法国抵抗运动”的历史,影片再次体现了梅尔维尔幼时对纪录风格的热情,用半纪录半虚构的方式,展现了一个相当虚无主义的故事。

尽管他的影像风格和创作模式启蒙了法国新浪潮电影运动,个中骨干如戈达尔、特吕弗一度也相当推崇梅尔维尔,但很快便开始将梅尔维尔置于一个被批判的位置,指责他创作立场的不接地气,甚至给他灌上了右派的帽子。

梅尔维尔与猫但事情的真相却是,梅尔维尔无意义选择左或者右的派别,他想要远离政治、远离战争和自己内心的创伤,就如同影片中的那些主人公一样,梅尔维尔想要的是出世而非入世,对个体情感体验的珍惜,远远超过了他对社会议题的关注,如同他自己所言“我们永远是五个孤独的个体,我,妻子和家里的三只猫。”

梅尔维尔对政治元素的忽视强烈地体现在他的三部影片中。1961年的

《莱昂莫汉神父》,是梅尔维尔创作序列中很特别一部。影片既缺了黑色气质,影中人也变得话痨起来。但贝尔蒙多扮演的神父在片中的多话,却实际上反映着梅尔维尔对宗教和现代社会的一种理性化思考,而传达出来的正是战争的反复与信仰的永固。梅尔维尔更早期的影片

《海的沉默》,原著本是个爱情故事,但梅尔维尔的笔墨重点,传递的却是战争导致人性的荒谬。1969年的

《影子部队》里,战争没有被梅尔维尔所修饰,反而通过战争中个体的脆弱、无助以及道德困境,反思了战争对人的束缚。

《影子部队》在法国上映时,甚至有批评者指责影片中所透露出的戴高乐主义,但这种从政治角度出发的误解,只博得了梅尔维尔的淡然回应。

让-皮埃尔·梅尔维尔梅尔维尔这种事不关己高高挂起的政治态度,在法国的文艺界自然会显得相当特立独行,作为一个已经拥有相当社会地位的电影导演来说,意见的缺席让更多的人抓住了小辫子。但从梅尔维尔的个人以及创作履历来看,他对资本主义社会那一套虚无的民主与自由的政治话题早已不感兴趣,就像是个看开的世外高人,只是对法国社会的一切冷眼旁观,这便和新浪潮的身体力行有了强烈的反差。他向往美国的生活,所以日常生活中的风衣、帽子让他看上去就像美国主义的崇拜者,但本质上他既非对外来文化的全部沉迷,也不是对本民族的激进,而始终是淡然和游离的。于是,这种与现实的拒斥成为他本人和他片中角色的最大特点。

在梅尔维尔的影片中,主人公最终都以各种各样的方式“逃离”了世俗的制裁,他们用风衣作为屏障,包裹自己的身体,从而与外部有了隔绝,简练的对白和孤独的性格,也让这些行者们成为拒绝与现实世界进行和解的代表,他们日本武士般坚忍的性格,又成为这些角色向内部进行压抑的象征,而这些影像人物都极好地诠释了梅尔维尔对政治的态度。

五、新浪潮之父?一场美丽的错误

六、深受梅尔维尔影响的导演们梅尔维尔非凡的创作格调,自然影响了后世众多的导演们,他们从先辈的影片中痴狂地找寻经验、探求灵感,最终得以在模仿中突破和成长,而这其中不乏已在当下独树一帜的名导们。

对吴宇森而言,梅尔维尔就像是自己导演生涯的启明星。吴宇森在好莱坞的制片人张家振:“自从吴宇森看了

《红圈》之后,就被它深深地吸引了。你也可以从他所拍摄的一些香港电影中看到

《红圈》的痕迹。”吴宇森曾经想要翻牌自己偶像的这部经典作品,不过最终却不了了之。后来,杜琪峰也尝试利用翻拍

《红圈》的机会,借用国际化的团队来推动自己的国际导途,然而由于制片方不允许杜琪峰对原版剧本进行改动,项目最终告吹。

《独行杀手》剧照在吴宇森经典的《英雄本色》里,周润发扮演的小马哥穿着风衣在街头站立着,酷炫的程度与

《独行杀手》的阿兰·德龙如出一辙。《喋血双雄》的结构,同样来源于这部吴宇森的最爱、奉为最完美作品的

《独行杀手》,后者中的杀手杰夫和女钢琴师,分别对应着

《喋血双雄》中周润发扮演的杀手亚庄以及叶倩文演绎的歌星Jennie。

杜琪峰《复仇》里约翰尼·哈里戴扮演的杀手费兰斯,为了女婿和孙儿的杀生之祸而重新走上了“杀手之路”,那一身黑色的风衣和冷酷的行走镜头,仍人能找到

《独行杀手》的踪迹。不仅如此,《独行杀手》的情节设定和一些场景细节,还影响了沃尔特·希尔的《虎口拔牙》以及吉姆·贾木许的

《幽灵狗:忍者之路》,在这些影片中,熟悉梅尔维尔的观众都能找到一些似曾相识的感觉。

怪才昆汀对梅尔维尔同样推崇,年幼时大量的影片观摩的学习过程中,梅尔维尔的影片自然不在少数。在一次采访中,昆汀坦承

《落水狗》一片大量汲取了梅尔维尔犯罪片的经验,他也同样鼓励年轻的导演们多看梅尔维尔的影片,认为这是获取影像感知的直接、有效的方式。

《第二口气》剧照在迈克尔·曼的《盗火线》里,同样能看到《第二口气》的影子。两位导演风格看上去相近,但梅尔维尔的法式内敛,又与迈克尔·曼的美式火爆有很大的区别,

《盗火线》则承继了《第二口气》的绝望之感和男性情谊。梅尔维尔值得后来人学习的自然有很多,他打造片中人物的方式,他对对白的精准掌控,他所设计的细节、营造的情境,都有太多值得言说和品味的地方,而幸运的是,我们有足够的时间和机会去感受他的影片。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映