北京文化凭《战狼2》暴涨55亿市值

2017-08-08 15:00:35来源:时光网

处于弱势的新兴电影发行公司凭借给重工业大片保底,“逆袭”老牌电影发行公司,跻身一线阶梯行列,这本身就是件励志的事。随之而来的,也将是整个行业的洗牌。未来肯定还会有更多依靠保底发行而切入影视行业的新贵,并逐步成为一线大佬。

《战狼2》的对手不再是《美人鱼》了。截止昨晚(8月7日)22点40分,《战狼2》用时12天,票房突破34亿人民币,超越周星驰电影《美人鱼》问鼎中国电影史票房冠军。此前《美人鱼》创造了92小时破10亿的纪录,吴京把这一速度缩短到85小时。到开画第9天,就打破《美人鱼》创造的最快破20亿纪录,位列内地影史亚军。也难怪《美人鱼》的片方连夜赶制出了祝贺海报,实在是疯狂带感的节奏。

根据历史电影票房榜数据库进行预测,将《战狼2》上映前10天票房和最终票房建立统计学模型,预计《战狼2》最终的总票房约为54.28亿元(±5.28亿),最终有可能突破60亿。不管这一目标能否实现,《战狼2》已经成为中国电影史上最赚钱的电影。

主演兼导演吴京个人财富急剧攀升,保守估计已超4亿元。最大赢家是作为《战狼2》发行方之一的北京文化,股价飙涨53.18%,总市值达到150.62亿,累计上涨56%,市值增长了55亿。

有意思的是,传统四大电影公司华谊,博纳,万达光线的地位正经历着“四小天王”——耀莱,北京文化,和和影业,联瑞传媒的挑战。他们凭借着头部爆款内容的保底发行,豪赌重工业电影。尤其是通过抢夺春节档《西游伏妖》、《功夫瑜伽》等重工业电影占领高地,从而把其他大佬挤出一线阵营,让自己补位。也以此成为了和动辄每年发布几十部片单的老牌电影公司相抗衡的重要筹码。可以说,一线大佬中,谁不同意保底,谁就会率先出局。以前,电影公司的游戏规则是拼片单,拼项目数量。现在产业升级后,大家拼的是“头部内容”,优生优育。

去年8月5日,北京文化公告,公司与登峰国际(《战狼2》主出品方,法人为吴京)、聚合影联签署了《电影<战狼 2>发行合伙协议》,对《战狼2》保底8亿元票房。为此,北京文化投资1.4亿保底费用,聚合影联投资7760万保底费用以及6000万宣发费。按照《战狼2》约1.5亿的投资成本,双方共计2.17亿的保底费用已经为该片提前锁定了6700万的利润。根据当时签订的保底分账规则来看,当总票房收入高于15亿时,超出部分分成比例为15%(其中北京文化8.25%,聚合影联6.75%);其余归吴京的公司登峰国际。

根据分账规则推算,当《战狼2》票房达到20亿时,保底方北京文化分成收入约为7502万元。30亿时,约为1.08亿。如果票房接近40亿,北京文化的分成收入约为1.4亿。分成收入绝大部分将直接转化为利润。《战狼2》彻底引燃北京文化,以一片保底的傲人年度财报数字跻身一线电影发行公司行列。

1.0时代由北京文化开启,2.0时代也由北京文化重新洗牌

保底发行的1.0时代其实也是由北京文化开启的。2014年,当时还叫北京旅游的北京文化与中影股份北京发行分公司为《心花路放》保底5亿元,最终票房达11.7亿元,为保底发行的大热打响了第一枪。同年上映的《后会无期》由博纳3.5亿元保底发行,该片最终票房6.3亿元,博纳也算赚了一大笔。2016年春节档上映的《美人鱼》,以和和影业为首的多家公司保底票房18亿,最终票房突破34亿元。

在成王败寇的唯票房论时代,票房所带来的巨大利益回报,使大批公司禁不住前扑后拥地在保底发行这条路上狂奔。到了去年3月开始,国内电影市场气候急剧变化,票补退潮之后,其他月份均出现负增长,这恐怕是行业集体始料未及的,保底发行不再是“万能油”,反而成为了“累赘”。说到底成功让人盲目,失败让人清醒。保底发行就像是电影市场上的晴雨表,影市繁荣了,发行就给力。相反,影市低迷,国产片保底发行自然就开始“务实”了。

《二代妖精》也进行了保底发行进入到2.0模式上,保底发行商开始进行有条件的保底,争取将风险降到最低。今年暑期档,已经见不到超10亿的保底发行了。被传出金额最大的两笔保底发行也只有《战狼2》和《三生三世十里桃花》其保底的票房规模在8亿左右。北京文化5亿保底《二代妖精》,去年就已经向外界披露。

与暑期档的几部影片相比,北京文化对于《战狼2》的操作显得更加娴熟。北京文化本身就是多部影视作品的出品方,属于“业内人士”。最重要的是,与当初保底《心花路放》一样,北京文化又叫上了擅长发行的聚合影联一同合作,走的是“专业化”路线。

据悉北京文化联合聚合影联对《战狼2》的保底中,双方约定《战狼2》必须在 2017 年 7 月 1 日至 8 月 18 日之间上映,否则北京文化方面有权修改协议;如果在 2018 年 12 月 30 日之前仍未能上映,则需要返还之前的费用并支付10%的年利息。在此条件下,《战狼2》的保底看上去也没那么轻松了。

在未来,简单粗暴地仅仅靠砸钱来抢夺保底发行的模式势必然会被淘汰,对于新兴影视公司最重要的核心来说:你可以不懂制作,不懂明星,但是懂市场,懂观众即可。最终拼考验的是两个方面:一个是票房预测,你要判断准。另一个是运营能力,也就是互联网化的发行。有了大数据的支持, 成功的概率会高一些。整个行业的竞争将从资本层面上升到产业并购、互相渗透融和新的基因,真正完成1.0到2.0版本的升级。

博纳于冬曾靠保底奠定江湖地位,保底发行成新公司“逆袭上层”最大利器

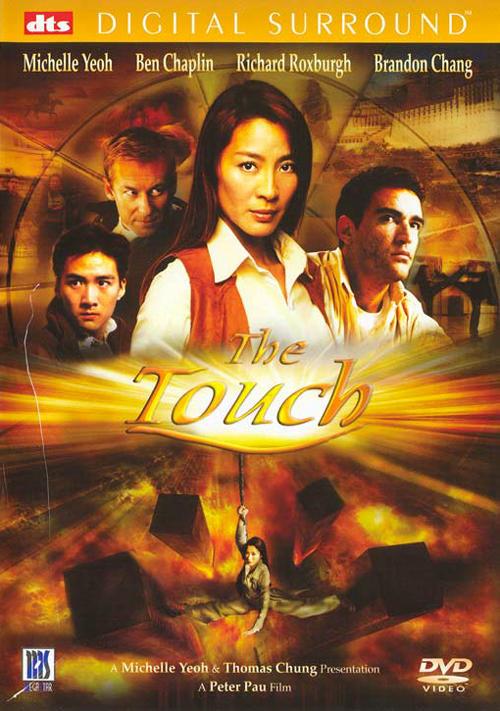

《天脉传奇》早在 2002 年,博纳于冬就曾以保底分账的方式拿下《天脉传奇》发行权。当时,于冬付给对方400万的保底费,加上300万左右的宣传和洗印拷贝费用,《天脉传奇》票房必须突破2000万,于冬才能够保本。最终《天脉传奇》在内地获得了近3000万元的票房,一举奠定于冬在香港合拍片发行领域的江湖地位,也从此迈入了一线大佬行列。

从中国电影产业集中式地在近几年产生了爆发式增长看出,电影市场在发生惊人增幅变化。但产业基础还并不完善。热钱资本的大量涌入,而电影制作水准、产业链结构的提升却依然相对滞后。

在这种优质内容影片稀缺,供不应求的情况下,一线影视公司完全有能力垄断优质大片的投资和发行,根本轮不到新公司参与。这也是为什么一线大佬往往都不愿意参与高风险的保底,而一些新兴的影视公司反而是保底发行的忠实拥趸。

这些弱势群体为了取得优质影片的发行权,要么接受溢价,要么保底发行。事实证明,保底发行的确让新公司拥有了挑战资深公司的机会,并成为一些跨界资本以及影视新贵快速切入影视行业的捷径。

经历了2016-2017票房“泡沫”的挤出,影市或许会朝着更加理性的方向发展,这一切似乎都不太利于保底发行的发挥。但投资的回报和风险永远成正比,关键原因在于新公司要想破局,只有不走寻常路,并改变原有的游戏规则才有机会。保底发行可以为一些弱势发行方提供“逆袭上层”机会。至于保底发行最终的存亡,自然有市场来决定。

《战狼2》票房大爆发天时地利人和,具备能力的保底发行方是未来主流

8亿保底协议的设计其实就是基于最终票房的难以预计。从资本市场的并购来看,2013-2015年间影视类并购一度吸引资本竞相追逐。但也是基于并购影视标的业绩承诺不确定以及业绩最终影响公司市值的考虑,近一年来监管层对跨界并购监管趋严。市场也对理性的影视并购抱以期待。

从《战狼2》的保底细则来看:一方面,在市场整体惨淡,去年保底相继失败的环境下,8亿保底看似冒险;另一方面,按照以往的分成比例,这次协议更偏向出品方,留给保底方的盈利空间并不大。不过,《战狼2》在上映第四天就超过了8亿保底线。保底方北京文化和影联传媒,也成了这场在外界看来高风险保底中的赢家。

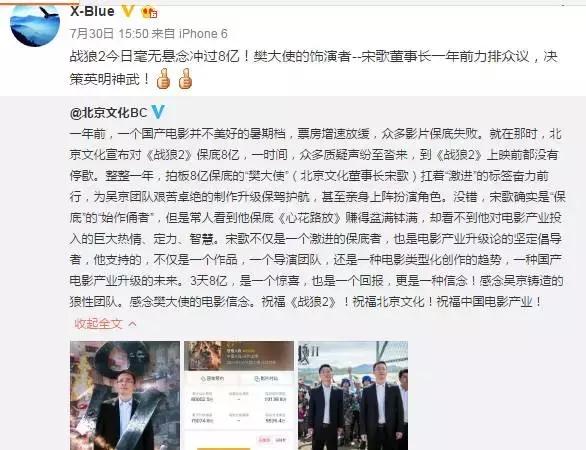

北京文化董事长宋歌拍板投资也是电影里樊大使的扮演者

虽然《战狼2》票房大爆,已向50亿的票房体量发起冲击,这种庞大的全民观影热潮具有天时地利人和各种机缘因素,并不具有广泛的复制性。但这种资源聚合式的保底发行模式,在保底战役一片哀嚎的当下,给行业提供了一种新的思路,即更详细的分成细则以及联合发行、宣传、营销。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映