"泰坦尼克"横扫内地 "英雄"开启大片时代

2018-08-01 09:06:34来源:时光网

中国电影大事记(1998-2007) 中国电影大事记(1998-2007) 1998年-2007年,这是改革开放后的第三个十年,也是一代导演集体爆发的十年。大导演们交出了自己职业生涯的重要作品:张艺谋的《英雄》开启了国产电影的大片时代,李安的《卧虎藏龙》拿下奥斯卡最佳外语片奖,周星驰拍出《功夫》,贾樟柯的《三峡好人》在海外获奖。 1998年《泰坦尼克号》以3.6亿票房横扫内地,成为观众的时代回忆,占据内地票房榜冠军长达11年。2002年“院线制”改革,是新世纪以来中国电影市场改革的重大标志,当年全国银幕数仅不足两千块,到如今内地银幕数5.4万块位居全世界第一。新千年过后,电影行业正迎来新的商业时代。

《泰坦尼克号》横扫内地(1998年) 《泰坦尼克号》横扫内地(1998年) 《泰坦尼克号》1998年春天登陆中国院线,在国内的总票房达到3.6亿元人民币,引发“万人空巷”般的观影狂潮,同时占据国内电影票房榜冠军,长达11年之久。杰克和露丝之间的生死之恋,两人在船头张开双臂的经典pose,以及那首悠扬醉人的《我心永恒》,对于很多中国观众来说,这是对于好莱坞大片的第一次认知,也是一个时代的电影记忆。《泰坦尼克号》几乎没有任何文化上的鸿沟,老幼妇孺观众都看得懂,极易引起共鸣。 2012年,该片以3D版本在中国重映,又掀起国民怀旧风潮,最终狂卷9.5亿人民币票房。

《不见不散》冯氏贺岁(1998年) 《不见不散》冯氏贺岁经典(1998年) 1997年的《甲方乙方》大获成功后,冯小刚又乘胜追击,在1998年底推出第二部贺岁片《不见不散》,这两部影片都是内地贺岁片的先锋,极富开创性意义。冯小刚搭档葛优、徐帆,黄金搭档再次出马。该片虽然是一部京味儿电影,但故事背景却放到了美国,用喜剧手法表现了两个在异国他乡的北京人的生活经历和感情纠葛。 《不见不散》虽然是小题材、小制作,可是冯小刚却把这个”小“玩转了。影片中冯小刚的幽默风格变成了葛优的贫嘴,自此冯氏喜剧以“铁打的葛优”为核心的阵容也初步形成,该片还获得了当年的票房冠军。

中影集团挂牌成立(1999年) 中影集团挂牌成立(1999年) 1999年2月份,中影集团挂牌成立,这一年中影生产了《九九艳阳天》、《春天的狂想》等20多部电影。新成立的中影集团是受政府委托国内唯一拥有影片进口权的公司,在电影制作与发行方面表现出色,成为带动中国电影产业发展的“火车头”。 目前中影集团拥有全资分子公司15个,主要控股、参股公司近30个,1个电影频道,总资产达28亿元。2016年,中影股份成功登陆A股市场,最近几年出品了《建军大业》、《厉害了,我的国》、《大唐玄奘》、《美人鱼》等电影。

《我的父亲母亲》获银熊(1999年) 《我的父亲母亲》获银熊(1999年) 1999年张艺谋导演有两部电影上映,一部是《一个都不能少》,另外一部则是章子怡首次亮相的处女作《我的父亲母亲》。后者以自传性质的描述,讲述了父母感人至深的爱情回忆,电影中现实部分用黑白表现,回忆部分则用彩色表现,现在时的冰冷现实与过去时的美好回忆形成强烈反差。 2000年该片在第五十届柏林国际电影节获得最佳影片银熊奖,片中章子怡清水出芙蓉般的青涩面容,再加上带着质朴气息的本色出演,让她迅速被观众记住。从这部电影开始,章子怡正式开启了她的电影之路。

《卧虎藏龙》获奥斯卡奖(2000年) 《卧虎藏龙》获奥斯卡最佳外语片(2000年) 李安执导的《卧虎藏龙》由周润发、杨紫琼、章子怡等主演,2000年在中国内地上映,次年在奥斯卡捧得最佳外语片等四项奖项,这是华语电影在历史上第一次,也是至今唯一一次荣获奥斯卡最佳外语片奖,该片还斩获金马奖、金像奖最佳影片奖。 片中如诗如画的美景和让人眼花缭乱的打斗,将中国古典美学传统和情感理念诠释到新的高度,不仅吸引了华人世界的关注,而且在世界影坛上掀起了一阵中国古典武侠的飓风。《卧虎藏龙》的意义并不仅仅在于李安展示了多少中国元素,而在于如何用恰当的方式,让西方观众理解和接受这种展示。

《生死抉择》聚焦反腐(2000年) 《生死抉择》聚焦反腐(2000年) 2000年上映的《生死抉择》是一部振聋发馈的反腐倡廉力作,影片以中阳纺织集团的艰难改革为线索,塑造了李高成、杨诚等有血有肉的党员形象,他们在金钱、亲情、友情面前表现出来的浩然正气令人振奋,从他们的身上折射出党和政府反对腐败的坚定决心,也深深地拨动了时代之弦。 作为一部主旋律反腐片,《生死抉择》不仅在口碑上表现出色,还以1.2亿票房拿到当年的票房冠军。新千年过后商业片迅猛发展,主旋律电影很难再像《生死抉择》一样,在票房上占据压倒性优势,直到2009年的《建国大业》出现,才再次获得了主旋律电影口碑和票房的双赢。

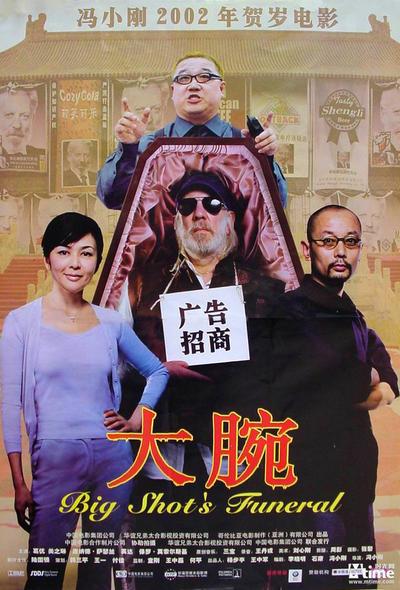

《大腕》邀请外国大腕(2001年) 冯小刚《大腕》邀请外国大腕参演(2001年) 2001年,唐纳德·萨瑟兰来到中国,在冯小刚的贺岁片《大腕》里饰演了一名好莱坞导演,开创了内地电影市场开放后,好莱坞明星来华拍片之先例。对于当时的中国电影界来说,冯小刚能够邀请来一位说英语的好莱坞演员来中国拍戏,已经是一大新闻了。 《大腕》的投资规模为300万美元,对于当时的中国电影来说,这个数字接近国产片一般投资规模的十倍。此外,该片的投资资金部分来自哥伦比亚电影公司,是早期好莱坞投资中国的作品之一,《大腕》也是如今“合拍片”概念的早期形态。这部电影还获得了第25届大众电影百花奖最佳故事片奖。

《十七岁的单车》擒银熊(2001年) 王小帅《十七岁的单车》获柏林银熊奖(2001年) 《十七岁的单车》围绕两个少年对一部单车的争夺展开,电影中的大部分场景都在北京胡同中拍摄,展现出十七岁少年对现实的困惑,以及对社会规则的模糊认识,对社会现实的反思意义十分明显。该片获得2001柏林国际影展评审团银熊奖和最佳新人奖。当年初出茅庐的高圆圆,一身清纯的学生装扮令人印象深刻。 该片最初因为没有送审就参展柏林电影节,被禁止在内地公映。2004年再次送审后允许公映,片名改为《自行车》。随后几年王小帅的作品屡获国际奖项,2005年《青红》获戛纳电影节评委会大奖,2007年《左右》获得柏林电影节银熊奖。

“院线制”改革(2002年) “院线制”改革(2002年) 2002年6月,全国电影行业自上而下推行城市“院线制”改革。实行以院线为主的发行放映机制,减少发行层次,改变按行政区域计划供片模式,变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行,发行公司和制片单位直接向院城公司供片;有条件的地区组建两条或两条以上的院线。 从2002年开始的电影院线制改革,经过十年来的摸索和实践,彻底打破了按行政区域划分的市场垄断,形成了竞争有序的市场格局。院线制的实行是新世纪以来中国电影改革的一个重大标志,“票房分账”模式有了更为清晰的具体运作模式。对中国电影的繁荣发展影响深远。

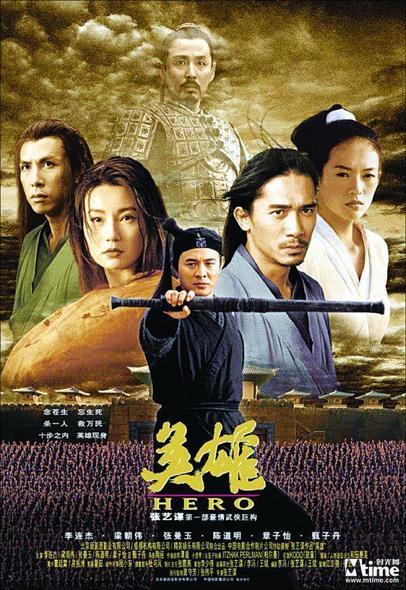

《英雄》开启大片时代(2002年) 《英雄》开启国产大片时代(2002年) 2002年底张艺谋执导的电影《英雄》上映,主演阵容包括李连杰、张曼玉、梁朝伟、章子怡等顶级阵容,号称投资高达3000万美元,是当年最受瞩目的国产大片。《英雄》缔造了国产电影的全球票房神话,内地票房达2.5亿元人民币,占全年总票房四分之一,全球票房共计1.77亿美元(约合14亿元人民币)。影片提名过奥斯卡金像奖和美国电影金球奖最佳外语片,并获得多个国内外电影奖项。 《英雄》的公映终结了内地电影市场近十年的低靡期,被认为是中国电影“大片时代”的里程碑,也是张艺谋电影生涯从艺术片转向商业片的重要节点。

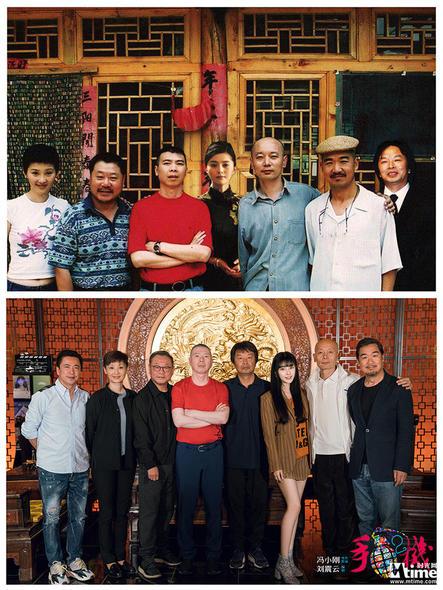

冯小刚《手机》引恩怨(2003年) 冯小刚《手机》引十几年恩怨(2003年) 最近冯小刚执导的《手机2》刚杀青,借着和崔永元的口水战,不停被推上舆论的风口浪尖,这一切都源于2003年上映的《手机》。电影讲述了电视主持人严守一的故事,手机不仅给他的生活带来快乐,也使他的感情和工作遇到了巨大危机。 崔永元认为《手机》中的主人公严守一,影射他个人生活混乱,对他造成了巨大的伤害,而冯小刚则反驳说《手机2》和崔永元根本没关系。一场骂战从当年持续到现在,给不少年轻观众普及了他们的恩恩怨怨,还引发华谊股票大跌和娱乐圈一连串“地震”。《手机2》中四位主演全部回归,新片成色如何静待影院见分晓。

港片北上元年(2004年) 港片北上元年(2004年) 2003年签署的CEPA协议催生了香港和内地合拍片。从2004年元旦开始,港片可以不受配额限制在内地发行,香港与内地合拍片可享受国产片待遇,但内地主要演员的比例不得少于主要演员总数的三分之一;港资在内地发展影院可以控股经营,这大大促进了香港电影进军内地电影业。 2004年后华语电影重心整体北移,十多年来,内地与香港合拍片的强势发展,不但让日渐式微的纯港产片有了新出路,也让中国电影有了对抗“好莱虎”的资本。越来越多的香港导演踏上了合拍之路,从徐克、陈可辛、王晶到林超贤、郑保瑞,他们的作品占领内地市场每一个重要档期。

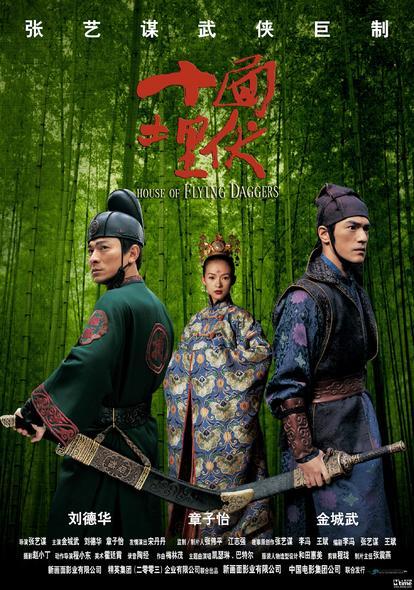

《十面埋伏》争议多(2004年) 《十面埋伏》“鲜花”与“板砖”齐飞(2004年) 《十面埋伏》是张艺谋继《英雄》之后又一部武侠大片,无论在题材选取、演员安排及运作模式上,都与《英雄》如出一辙。该片在暑期档斩获1.56亿票房,成为测试暑期档票房体量的试金石。 《十面埋伏》在公映前大造声势,吊足了观众十足的胃口,但公映后因为期待过高,观众的各种责难与批评应运而生。该片所遭受的“讨伐”,反映了中国电影商业化进程中的口碑困境,自此之后张艺谋的每部大制作电影,似乎都在面临“鲜花”与“板砖”齐飞的局面。需要肯定的是,该片在视觉效果上确实非常具有冲击力,色彩的运用令人印象深刻。

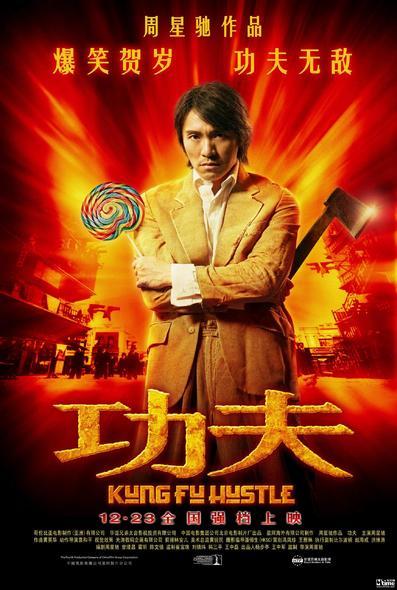

《功夫》星爷巅峰之作(2004年) 《功夫》星爷巅峰之作(2004年) 《功夫》上映于2004年年底,在全年内地总票房仅有15亿规模的前提下,《功夫》在内地拿下1.6亿人民币;该片在香港票房为6128万港币,强力助推表现低迷的香港电影;北美票房高达1710万美元,全球票房总额一亿美金,创下了周星驰职业生涯票房纪录。在高票房之外,《功夫》还夺得香港金像奖、台湾金马奖等诸多大奖。 《功夫》除了有周星驰的金字招牌之外,最重要的还是电影本身足够好看。它所呈现的市井生活的体验,小人物的苦与乐,功夫梦想的励志主题,以及周氏喜剧自成一派的“无厘头”风格,可以说是周星驰导演生涯中的巅峰之作。

陈凯歌《无极》口碑危机(2005年) 陈凯歌《无极》口碑危机(2005年) 陈凯歌导演的《无极》在05年贺岁档上映,获得了近1.8亿人民币票房,但在当时遭遇了暴风骤雨式的口碑危机。陈凯歌、大制作、魔幻题材、国际化演员阵容,这些元素让国内影迷的十分兴奋,但当影片上映后,国内媒体却对它几乎是一边倒的差评。 数量庞大的影迷和观众,纷纷借助新兴的互联网平台,对影片进行了激烈的批评甚至漫骂,后来发酵的“馒头事件”,则将部分观众对于影片的不满直接转化到导演陈凯歌身上。《无极》所遭遇的批评,反映出当时中国电影体系距离成熟还有很远的距离,但让一部影片来承担整个电影工业的不足,无疑是有些过于苛求。

顾长卫《孔雀》擒银熊(2005年) 顾长卫《孔雀》擒银熊(2005年) 《孔雀》是著名摄影师顾长卫的导演处女作,荣获第55届柏林电影节银熊奖。影片分段落聚焦城市转型时期三个青年在青春期所遭遇的苦痛,呈现出来的是理想幻灭、精神萎靡,直到尘埃落定的过程,具有很强的现实意义。 《孔雀》通过对三个人物的命运描述,反映出一代人普遍所经历的生存困难。当影片中的主角们逃脱了当年的成长环境,进入到社会、开始不同的生活之后,最后汇聚在一起到动物园去看孔雀。孔雀的开屏与否,似乎就与生活的真谛挂钩了。片中张静初拉着破洞的降落伞用力向前飞奔的诗意画面,成为顾长卫最令人回味的经典镜头。

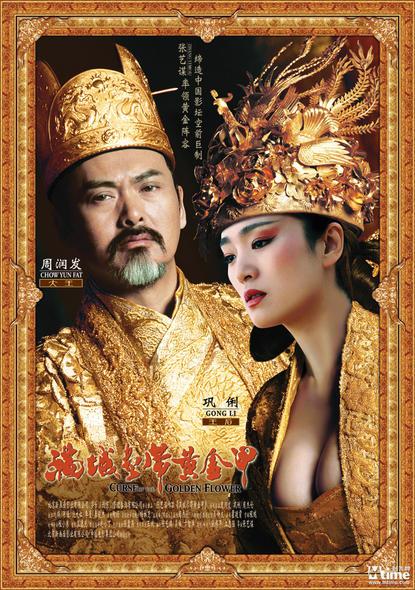

《黄金甲》极尽奢华(2006年) 《满城尽带黄金甲》极尽奢华(2006年) 该片故事根据话剧《雷雨》改编,在2006年贺岁档在内地上映,以近3亿的票房刷新国产片内地票房纪录,全球票房7857万美元,是2006年华语电影票房冠军。它是第一部真正实现了“全球同步”上映的内地电影,在北美票房657万美元,不如《英雄》。 在制作方面,张艺谋用精心调制的红金色调,渲染出极尽奢华的唐代风貌,并尽量避免进行后期电脑特技的制作,多用实拍,有些战争场面甚至要动用2万人次的群众演员。在发行方面,该片重演《英雄》的大片模式,新画面与数字院线签署垄断放映协议,上映后整整一个月内全国数字院线只能放映《黄金甲》。

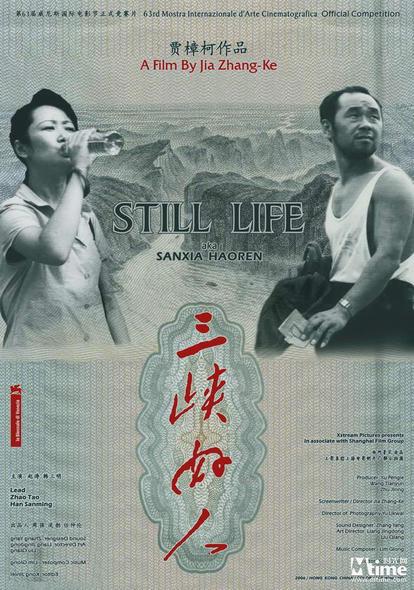

《三峡好人》威尼斯金狮(2006年) 贾樟柯《三峡好人》拿威尼斯金狮奖(2006年) 贾樟柯在拍摄以三峡民工为关注点的纪录片《东》时,决定套拍故事片《三峡好人》,最后在当年威尼斯电影节上一举拿下金狮大奖。在《三峡好人》中,贾樟柯依托于河流,以人文关怀的态度为观众展示了苦难下的中国现实,他沿用了一贯坚持的“朴素手法”拍摄风格,对白全部采用方言,不做渲染也不煽情,只是将镜头对准普通人的生活,点到为止。 在第五代导演纷纷走向商业和市场的背景下,身为第六代导演代表的贾樟柯依旧坚持在艺术电影的第一线,向国际电影节输出中国优秀电影,这种坚定的态度难能可贵。

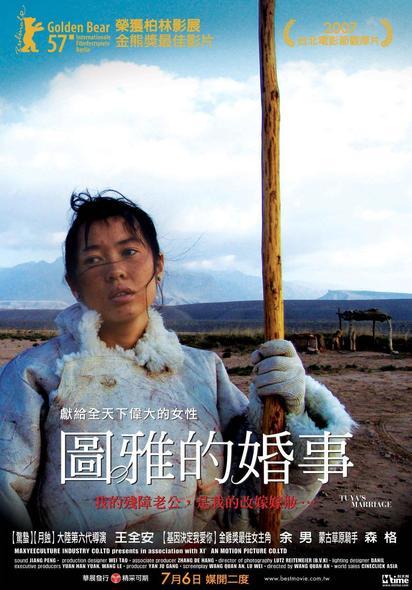

《图雅的婚事》擒金熊(2007年) 王全安《图雅的婚事》擒金熊(2007年) 《图雅的婚事》由余男、巴特尔、森格等主演,2007年3月22日在中国上映,并拿下第57届柏林电影节最佳影片金熊奖,该片讲述了蒙古族妇女图雅迫于生活的艰辛,带着残疾的前任丈夫巴特尔一起征婚的故事。电影里没有刻意的故作姿态,只是平实的娓娓道来一个发生在边缘地区的边缘故事,充满着人性的悲悯和感伤的气氛。 为了电影的拍摄,女主角余男特地去内蒙古体验了五个月的生活,学习骑骆驼、骑马、放羊,和当地的牧民一起生活,甚至真的去照顾一个男人。在演员之中,余男是唯一的职业演员,其他演员都是当地的蒙古牧民。

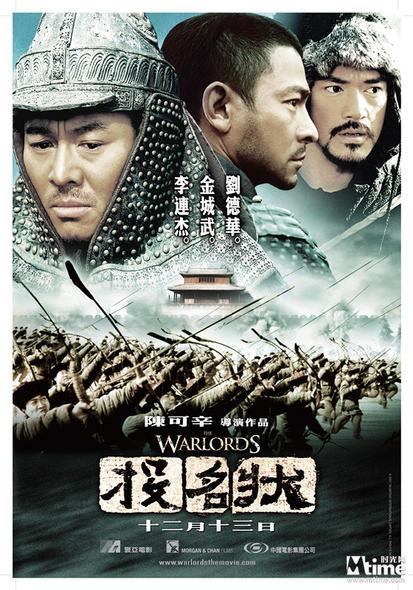

《投名状》口碑、票房双丰收 陈可辛《投名状》口碑、票房双丰收 2005年香港导演陈可辛开始进军内地市场,2007年他执导了《投名状》,并且监制了尔冬升的《门徒》,这两部电影成为2007年内地香港合拍片的票房翘楚。其中《投名状》由李连杰、刘德华、金城武主演,在中国内地创造2.2亿人民币票房,亚洲累计票房达4千万美元,并赢得8项香港电影金像奖和3项台湾金马奖,其中包括最佳导演和最佳电影奖。 此后陈可辛以导演、监制两种身份在内地发展得顺风顺水,他执导的电影包括《中国合伙人》《亲爱的》等,在票房和口碑上表现不错。他监制的电影更多,其中《七月与安生》捧出周冬雨和马思纯两位金马影后。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映