李安的120帧带给你惊喜还是失望?

2019-10-24 09:17:14来源:时光网

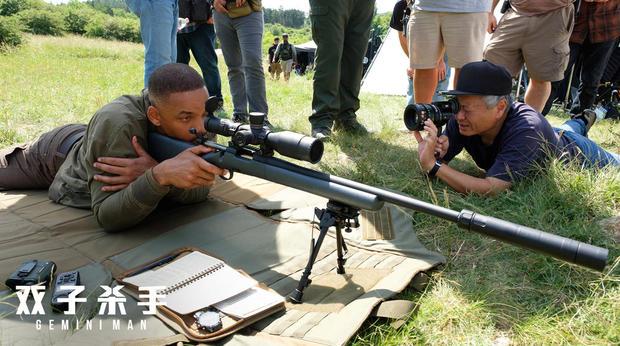

李安新片《双子杀手》正在国内上映中。作为国际成就最高的华人导演的最新作品,《双子杀手》自然受到国内影迷的强烈关注。

这部以3D/4K/120fps格式拍摄,聚焦克隆人话题的动作片在票房上有些反响平平,在观众群中却仿佛投下了一颗重磅炸弹,引发了巨大的争议。 《双子杀手》是李安继《比利·林恩的中场战事》后拍摄的第二部120fps的电影,120fps也成为影片的最大话题点。李安的120fps给你带来了惊喜?还是失望?对于《双子杀手》,时光观影团也有话说 对于这个问题,编辑部的编辑们展开了一场讨论。作为一个中国影迷,李安是一个绕不过的电影人,他的作品无论我们喜不喜欢,都有其讨论的价值。更不用说《双子杀手》对电影技术的探讨很可能直接影响未来电影的面貌。 3D/4K/120fps会是电影的未来吗?抛开新技术,《双子杀手》又该获得怎样的评价? 编辑部对《双子杀手》的讨论只是抛砖引玉,欢迎大家在留言板写下自己对这部电影的看法。友平均打分7.3分,时光编辑部平均打分6.6分边界(7分):所谓的120帧好看的地方不多,追逐那段,水下的溺水戏比较好看。 很高清,有点像看电视,没有看电影大片的感觉。甄甏甏(6分):我觉得这本质上就是一个找爸爸的俗套故事。如果不是拿这个技术做噱头的话,这种故事根本就引不起任何水花的。我觉得技术本身其实没有问题。技术挺惊艳,打戏特别好看,但是我觉得却剧本不好的话,技术都没有什么意义。就有点像一个女演员可能长得很漂亮,但她不适合这个角色,大家可能看一看也就罢了。 然后觉得这个技术比较适合呈现直播,比如说体育赛事,这种需要特别看得清楚的,120帧很多地方让人觉得看得清楚,挺好的。隐饮(8分):我因为已经被大家说的期待特别低了,所以就感觉还没有特别失望。它拓宽了我对电影的想象力,以前可能我想象不出来,在大银幕上会看到这样的一个画面。 包括它的动态呈现,让我觉得有一种唤醒我那种生理恐惧的感觉。 比如追逐的那场戏,我有点害怕那种高速运动的车,平时坐车也会有点害怕。所以他开得特别快的时候,我就有本能的身体的恐惧被唤醒出来。所以我觉得是一种新的体验。李安的探索还是值得尊重。 还有一点,我觉得这个电影让威尔·史密斯有一种毛孔级的表演。一方面给我的感受是容易分心,就一开始看的时候,前半个小时,我可能会被不相关的细节吸引。然后后面这种体验慢慢习惯一些之后,觉得还挺有趣。小猪刘佩奇(7.5分):故事比较平淡,勉强过关。但李安对120fps的探索已经初见成效,我相信高帧率会是未来电影发展的方向。老罗(7分)你确实看120帧会有身临其境的感觉,和平时看到的世界特别接近。但是电影始终是一种艺术产品。故事没讲好,观感要打折扣。 这个动作戏,还是比较小家子气,他可能也是太侧重于做那种特效,在其他方面弱势一点。拍动作戏肯定不是李安的强项。这个片子的优点和缺点都那么明显。小黄(7分):故事是比较套路的,然后它的主题也比较平常,李安老喜欢拍父子关系的戏。 我以前看过《比利·林恩》的120帧,《双子杀手》看的60帧。高帧率确实会和以往电影看起来有点不太一样,看动作更加清楚,没有那么多拖影。甚至会觉得那个东西好像有点慢,反正就是不习惯。但是这样好不好,我觉得就见仁见智。这部电影的水下摄影和用CG做出的真人效果还是挺好的。日灼(3分):看的60帧,我感觉他虽然很新,但是没有美感。感觉像没有调过色,没有做过后期。感觉这部电影是李安在展示技术的一个东西。包括那些追逐戏,感觉像是在展示技术,而不是一部电影。故事非常简单,非常俗套,看起来非常无聊。Sasa(8分):我觉得还挺好看的。这个剧本一开始前戏太长了,前面搞得特别拖延,而且那个人物关系感觉有点混乱。但是我觉得只要熬过那一段之后,后面故事还挺打动我的。我觉得他拍出了一些非常细腻的感情。外国人可能不理解,我作为东方人,我是能够理解他想表达的一些带点哲学意味的情感。某些场景挺感人的,有点想流泪的感觉。 技术方面,看得特别清楚之后,有些动作反而不那么流畅,他自己本身动作带一些停顿什么的,看得一清二楚。 但是往后看,可能也是进入其中的感觉。一些片段还挺厉害的,特别是最后一次打斗,体现了高帧率的特点。小火纸(6分):观看《双子杀手》一开始尝试不带大脑,只运用感官。120帧4K和3D确实让我感觉前所未有的临场感。第一场戏火车谋杀戏,有一瞬间我以为自己在欧洲旅游,进入了火车站。但随着时间的推移,这种临场感不再新鲜,你不自觉地开始慢慢投入剧情。有点像家里的60寸大电视刚买回来,哇,也太大了吧!看时间长了,你也就慢慢习惯。

李安推行的3D/4K/120fps是不是电影的未来?

甄甏甏:我觉得如果是《少年派》这样的电影能拍成120帧,肯定是效果特别震撼,我记得我当时这个片在电影院里第一次看的时候就真的是感动得想哭,我是觉得这样的镜头和这样的故事用120帧才是有意义的。《双子杀手》就是别人非常擅长拍的找爸爸的故事,我是觉得用120帧挺好的,不用真的也无所谓。

所以要说电影的未来的话,我是觉得技术应该用在它值得或者说相匹配的故事上才可以,像《阿凡达》故事其实也很俗套,但是我记得特别清楚,有一个两个人在树底下全是花的镜头,我觉得那样的镜头才是真正适合提高更多的技术来呈现的画面,《少年派》也是,但是《双子杀手》我觉得不是。

就像3D技术一样,不是所有的电影都需要用3D技术,一些非常壮观的场面用它呈现蛮好的,但是如果所有的东西都要走这个方向,我觉得是没有必要的。

小火纸:人们之所以喜欢看电影,是因为能在其中找到和真实生活不一样的东西。120帧可以提供临场感的真实,但电影是造梦机器,观众可能要得更多的是是梦幻一般的真实。

所谓艺术高于生活。从画面呈现来看,120帧太像商场里展现8k高清电视的广告片,有一种电视的廉价感,而不是电影大银幕的神圣感。所以有国外影评人就说,《双子杀手》像是花了大价钱让画面变得更廉价。

小猪刘佩奇:我觉得会是未来电影发展的方向。《比利·林恩》那时候我看过两遍120帧,当时想看一遍普通版本的,没看。然后这次先看了120帧,又去看了60帧。我个人觉得60帧没有120帧那么清晰。然后我觉得越不清晰,所谓的电影感会越重。大家说电影感,我觉得可能是电影的摄影特别注重明暗还有阴影,它不像国产电视剧整个场景都打得特别亮,电影里很多导演不想让你看的地方,他就会用阴影处理。

120帧所有地方都看的特别清晰,信息特别多,你一时不知道该怎么处理。但是从我看120帧之后再看60帧的感受,我觉得真有点不能适应。中国人有一句话叫“由俭入奢易,由奢入俭难”,你看过这个蓝光再去看枪版,可能就不想看了。我觉得大家之所以现在这么不习惯,还是因为我们已经看了那么多年24帧的,很多影迷甚至是看着枪版电影长大的,资源多了,我们才说要挑清晰度。所以我觉得还是一个习惯的问题,如果未来每周都能在影院看到一部120帧的电影,我相信很多人在120帧和普通版本之间,他们会选择高帧率。

刚才各位也聊了很多,我就觉得我们的思路其实和李安的思路不完全一样。你拿这些问题去质问李安,他可能觉得会觉得文不对题。我们都说这个技术挺好,然后故事不行,但是在他看来120帧就是内容,能让你看到所有这些清晰的画面,其实就是内容的一部分,这是他创作的一部分,而不是说单独的有一个技术,然后故事剧本就是纯内容,是可以分开的东西。另外一个,李安觉得120帧最适合表现的是人脸,他总是说那句话:120帧可以把人脸拍得很通透,能看到皮相里面的东西。虽然我没有这种感受,但我觉得这是他的一个创作的思路。

李安还说他关心的既不是故事也不是技术,他关心的是电影本身。这个其实就是一个很抽象的概念了,我们很难用技术还有内容分开去探讨他。

我觉得未来不光是高帧率,我觉得高格式,也就是所有的技术参数的上升,都是电影的未来。高帧率可能不会像黑白电影变彩色电影,或者说无声电影变有声电影一样是那么重大的一个分水岭,但我觉得是一个很重要的个变化。

隐饮:我觉得我很同意你的观点,因为我在家又看了一遍《比利·林恩》,我们家电视已经非常清楚了,而且也是一个很高清的画质的资源,但是我觉得这是电视。不知道,反正我感觉跟我在电影院看的120帧的《比利·林恩》完全是两部电影。它是分不开的,内容和它的技术,技术本身也是内容表达的一部分。

小火纸:李安在采访里面还提到另外一句,给大家补充一下,他说任何的高技术的运用,必须要跟观众产生反馈、互动,才会改变。你拍这个东西,观众有什么反馈,告诉你,创作者进行改进。现在是放眼全世界,就她一个人在干这事。显然观众给予的反馈,或者市场给予的反馈不是特别清晰。

小猪刘佩奇:李安不是说在纯为大家展示120帧能看得有多清楚,他其实是在通过电影探讨3D/120帧电影的语法是什么?就是说不能拍默片和拍有声电影用同一个拍法,只是加一个配音就行了,完全不一样。比如说他提到3D要有很多的正面的镜头,如果是一个横向镜头其实3D感不是很强。然后比如说化妆,拍《比利·林恩》的时候还没有研制出针对120帧的化妆技术,大家就纯靠养几个月把皮肤养好。

包括打光、场面调度,李安特别讲到摩托那场戏,如果是按正常的拍,就是说横向拍有速度感,用很多遮挡来强调这个速度感,《双子杀手》就是实打实地跟拍。不能说李安的这种探索已经成功了,但是我觉得这个方向是很有希望的。

隐饮:我看有一个采访,那题目就是说是李安错了,还是整个世界错了?现在可能李安和大家都在想这个问题。到底是谁错了?可能不是说我们在这一年的时间范围,当下这个时间范围能给出的一个结论。可能比如说我们现在觉得是李安错了,但是到了十年以后,我们发现其实是我们错了也没准。

老罗:我觉得120帧在短期,十年二十年内很难普及。既然24帧流传了120年,毕竟还是有它存在的理由。未来48帧或者60帧都是有可能。技术层级慢慢地一步一步的走,一下子从24到120了,步子迈得有点大。像这种120帧,它李安也说更适合表现面部表情,像《阿凡达》那种,它基本上满屏都是特效,在120帧、4K的这种画面上出现,其实很容易露怯的,那种效果看着会特别像动画片。

我觉得他这个些技术不一定是用在电影里,它有可能以后就用到电视转播上,索尼那些玩技术控的游戏上。

边界:威尔·史密斯他们太老了,不想看。

小猪刘佩奇:我觉得那天网友说了一句话特别对,他说李安选错人了,他要是选小李子,让年轻的盛世美颜的小李子在银幕上,大家一定想看。

日灼:电影应该让观众看得时候觉得可信,而不是逼真。你做的很逼真,但是不可信的话大家也不会投入感情,不会去相信。

小火纸:或许120帧/60帧的高帧率更适合体育直播,非剧本类的节目直播。2010年南非世界杯,索尼曾经尝试过3D直播,我有幸在央视大厅观看了西班牙和荷兰决赛。

不是每个人都能购买到世界杯决赛的门票,但如果这类技术能普及。在电影院看这样的比赛那种临场感比观看科幻片要震撼得多。

抛开新技术,《双子杀手》有没有拍砸?

小火纸:片中几场让人印象深的场面,哥伦比亚摩托车追击可以单独拿出来说。第一人称视觉镜头更接近真实,但紧张感却略有下降,因为120帧让画面看起来更慢了。

接下来几场近距离格斗戏,团队并没有带来超越或接近《疾速追杀》那样的新意。唯一的亮点在于水下戏份恍然一新,难怪詹姆斯·卡梅隆在制作《阿凡达2》中执意要展现大量水下戏份。因为他可能发现了高帧率对于电影最大的提升:水下动作戏。

老罗:没拍砸。拍砸就是《上海堡垒》了。这部电影没有太露怯的地方,但是我觉得他对动作戏的把控这方面还是不太在行。我为什么给7分,我觉得如果动作戏再多一点丰富一点,情绪再控制好一点,它肯定会更好看。当然电影是遗憾的艺术。

甄甏甏:我其实从来不太能理解这种收养了的孩子,长大之后,当他得知自己是被收养的,她当场翻脸说你为啥骗我?我再也不跟你好了。我其实有我无法理解这种。

电影里面没有交代清楚,也没有给我讲明白为什么克隆是一件特别不能接受的事,而且它里面还特意花心思写了养父其实对他挺好的。一切的一切就是为了让他反水而反水,我觉得这个逻辑不能打动我,就觉得很奇怪。

小火纸:《双子杀手》的剧本不算新鲜,毕竟是20年前的剧本。职业杀手想退休,因为“你知道的太多了”,组织上某高管要干掉你,你不想被干掉,反而要揭发组织高管的烂事,救自己同时也清除组织的毒瘤……这个老框架的故事里,放入了20年前算是新鲜的概念:克隆人。

电影英文片名Gemini,英文原义是双子星座、双生的意思。中文译名比较到位,对应克隆人。年纪大一点的网友一定记得:克隆羊多莉是1997年全球大新闻。《双子杀手》制片人布鲁克海默就是在那年开始筹划这部影片。

所谓趁热打铁,故事概念来自于《雷霆沙赞》编剧达伦·莱姆克,他是剧本的核心。《权力的游戏》制片人大卫·贝尼奥夫和《终结者6》编剧比利·雷是被邀来共同创作剧本的,要骂剧本的话,毁掉《权游》这位并非主要责任人。可能克隆人在22年前是高概念,22年后已被太多的电影甚至美剧讲滥。于是乎,故事的核心冲突无法让影迷兴奋。

日灼:它很像一个B级动作片,抛开动作场面,情节架构、细节设计,特别像以前的老的动作片,打来打去。

小火纸:《双子杀手》当时导演人选包含托尼·斯科特,而哈里森·福特、克林特·伊斯特伍德、克里斯·奥唐纳、梅尔·吉布森、乔恩·沃伊特和尼古拉斯·凯奇都曾是主演人选。

迪士尼的电脑动画与特效工作室“秘密实验室”开发了名为《人脸计划》的测试短片,计划打造电影中的特效,如呈现片中比主角本人年轻的克隆人所需的返老还童特效。

因为技术不够发达,无法拍摄该片。中间也换了很多任导演,一直搁置到2016年。天空之舞公司从迪士尼这里买到版权,2017年找到李安,重启了这个项目。

布鲁克海默曾经是好莱坞金牌制片人 1980到21世纪初叱咤风云30年,通过《绝地战警》和《勇闯夺命岛》一手捧红迈克尔贝,《壮志凌云》和《雷霆壮志》推出托尼·斯科特,《加勒比海盗》系列和美剧CSI都红极一时。但2007年《加勒比海盗3》之后就走下坡路,《独行侠》《加勒比海盗4、5》《12勇士》都不成功。

威尔史密斯在2012年《黑衣人3》之后,也衰了很多年票房成功的《自杀小队》《阿拉丁》都是配角,通过故事题材吸引人。

过时的剧本,走下坡路的制片人,不再辉煌的男主角,执拗地开发没人跟进的高帧率技术,无论从哪个角度来看,这部片都非常冒险。

隐饮:有可能李安一次只能做好一件事情。

小猪刘佩奇:我觉得这是李安现在的困境,首先他虽然是两届奥斯卡最佳导演得主,但是他早就不是说我想拍什么,就有人给我投的状态了。布鲁克海默有这么一个剧本,觉得他之前拍过《少年派》,懂特效,做虚拟人特别有经验,所以找他来做。他根本没有修改剧本的权利,这个剧本早就成型了。

而且他现在可能也没有心思去打磨这个剧本。我不相信他是一个平常会关注漫威,关注什么《疾速特攻》这类电影的人。我觉得他对这些动作戏,包括现在观众对商业片的口味,完全没有概念,他就是拿这个东西去尝试3D电影的新的语法。

我觉得就算有120帧要普及,可能至少得十年之后,他真的等不了。十年之后已经75了,他的精力跟伊斯特伍德这些人完全没法比。我觉得他现在和三年前拍《比利·林恩》的时候完全是两个人,看他现在的新闻图片,就是垂垂老矣那种感觉。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映