气球:精致沉稳影像风格 贴近藏民生活

2020-11-20 18:53:08来源:时光网

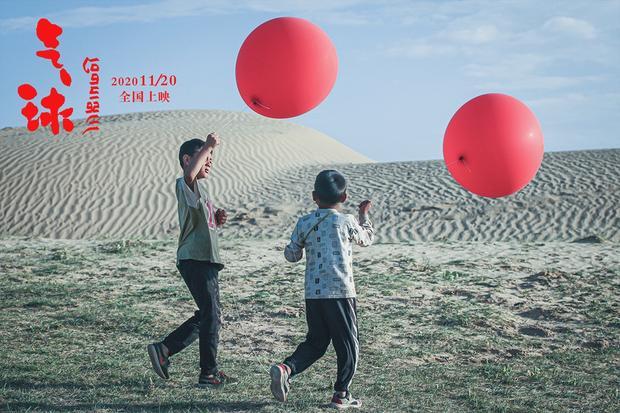

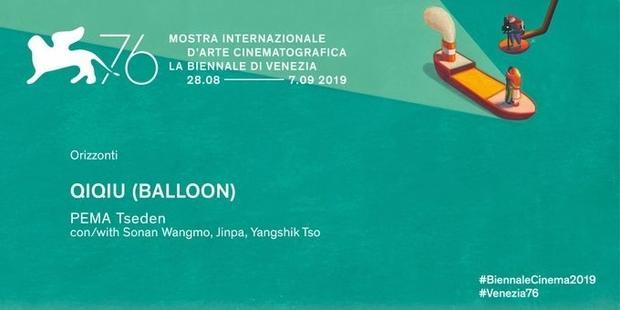

今日正式公映的《气球》,将会是近期风格最为独异的一部影片。它来自导演万玛才旦,继《塔洛》《撞死了一只羊》之后,又一部藏地题材新作。本片去年在国内电影节进行首轮放映时,一票难求,映后收获很高的口碑评价,同时,入围第76届威尼斯电影节地平线单元。荣誉之外,《气球》也是万玛才旦初见大师风采的成熟作品。

万玛才旦出生于青海藏地,成为导演后,拍下的7部长片,清一色以藏区为背景,藏民为故事。不同于外来视角的审视,他总是去猎奇化展现当地民俗,反而拉近观者与神秘藏区的距离,被谢飞导演赞为“只有藏人导演才能拍出的真正藏族电影”。这也注定万玛才旦和他的电影,冷门、小众。

影评人口中,万玛才旦始终是最被低估的国内导演。与贾樟柯同辈的他,一手扶起“藏地新浪潮”,这些年我们能见到的藏语电影,几乎都有他在背后照拂。作品也一直保持着稳定的高水准,国内外大小电影节拿奖无数。他这几年创作势头更猛,由王家卫监制的《撞死了一只羊》,一度冲向金马殿堂,与张艺谋、贾樟柯、姜文、娄烨同台竞争“最佳导演”。

再上一部《塔洛》,提前征战金马,拿下最佳改编剧本,时光君至今还记得金马给它的颁奖题词——“聚焦藏人生活景况,以黑白影像粗粝质感勾勒出西藏大地的苍凉,更缩影这一代藏族青年的内心迷惘。在心灵的高原上壮游,以为走得那么远,其实仍踌躇传统原生文化与现代文明间,欲离何曾离,云空未必空。”

用以引述其大部分作品,都不为过。《塔洛》是万玛才旦第一部登陆院线大银幕的影片,也给了很多影迷从此认识他的契机。

五年后,《气球》飞至眼前。更为精致沉稳的影像风格,继续贴行于藏民真实内心活动,只不过它的故事,较之以往,多了不少戏剧性变奏——

一切尴尬,由一个避孕套引发。主人公达杰的两个小儿子,捡到父亲遗失的避孕套,当作气球耍玩。达杰发现后又羞又恼,面对老父亲的疑问,他却只能“承认”:那就是气球。90年代的藏区,民风依然封闭保守,“性”是难以启齿的话题,“避孕套”则是政府下发的防孕道具。最后两个避孕套被毁,间接导致已经生下三个孩子的母亲卓嘎,再度怀孕。

一方面是家里的经济状况,实在无力抚养新生儿,另一方面则迫于计生政策压力。原本就打算做结扎的卓嘎,想要堕胎。与此同时,丈夫达杰听信村里的上师所言,认定卓嘎肚里的孩子,是他死去不久的阿爸转世。于是,和大儿子江洋一起劝阻卓嘎,两人原本亲密无间的夫妻关系,也产生破裂,一家人由此陷入难以抉择的困境之中……

这样的故事,或许只能发生在世代信奉“生死轮回”的藏区语境下。冲突恰好出现于,现实与信仰的紧张关系之间。相信灵魂会转世回家的藏民,面对不该继续生孕的生存难题,内心开始有了困惑与动摇。现实对撞信仰,现代对撞传统,文明对撞原始,诸如此类的主题,常见于万玛才旦的每一部作品中。

处女作《静静的嘛呢石》,镜头对准一个小喇嘛,回家过年期间,他沉迷上电视机里播的《西游记》,最后甚至不愿再返回寺院,继续修行。《老狗》中,儿子要将家里的纯种藏獒卖给别人做宠物,却遭到了藏族老人的坚决反对,老人对藏獒的留恋,隐隐带有对藏族传统文化的守护。

《静静的嘛呢石》

《气球》不像万玛才旦的其他影片,改编自他笔下的小说。故事的剧本,创作于很多年前,而后才形成小说。关于“气球”的意象灵感,他在北京念电影学院时,就捕捉到,它是尤为适合进入影像的一个符号。海报上,红色气球化作女人的孕肚。而电影开头,由避孕套的白色气球,又与之形成对照。红色代表孕育的希望,白色寓意节育的束缚,红白交染下,生活开始透露悲喜互换的荒诞底色。

《一次别离》影片里文本上的对照,几乎随处可见,藏民家里的羊,成为人类的命运喻体。一如年轻时性欲高涨的达杰,就像羊群里的种羊,而一只两年多没生小羊羔的母羊,又让卓嘎联想到了自己。丈夫从羊圈里拖出母羊,准备把它卖掉,嘴里还说着:“不生产的母羊,要来有什么用?”然而他和卓嘎,在超生罚款的政策压力下,不也成为逐渐失去生育权的生产机器?

原本选择最为被动的卓嘎,成为家里第一个产生反抗想法的人。她同样信仰灵魂转世之说,但站在生存的天平上,不禁开始怀疑上师真言的可信度。尽管是出于生计考虑,才决定打掉孩子。当听到卫生所女医生的劝解——“咱们女人生下来,又不是只为生孩子。”“现在已经不像以前了。”卓嘎的内心,很难说没有一丝自我意识的觉醒。

卓嘎绝望于自己的身体,以及未来的生活,都将背负生育的“枷锁”,开始羡慕深受情伤而出家远离俗世的妹妹。在此之前,她又为了阻止妹妹和旧情人见面,不惜烧书、撒谎,让两人多年的误会,继续成为彼此解不开的心结。生活似一张密不透风的网,没有放过任何一个人,受害者也会是同谋者。

在万玛才旦过去的作品中,甚少花费笔墨刻画女性形象,《气球》中大量的戏份,却集中在卓嘎身上。无意之间,这个创作于十年前的故事,赶上了当下的女性主义热潮。不过面向卓嘎的挣扎,电影并没有打算给她一条出路,始终保持观察视角的冷静克制,生活本该如此。

《塔洛》万玛才旦的电影,沿用文学性的工整。而从《塔洛》起就一直合作的摄影师吕野松(也是《八月》《旺扎的雨靴》摄影),又将他风格化的文字,落实到影像质地上。手持摄影、艺术构图,《气球》考究的摄影,将藏区大地粗野的壮美,尽收在镜头中。一段关于阿爸转世轮回的长镜头,拥有引人入梦的魔力,成为今年大银幕上,最难忘的高光画面。

可以说,在吕野松的摄影加持下,万玛才旦在追求自己的美学风格上,又进一步。影片结尾,再次出现两只红气球。一个被扎破,另一个远远飞向高空。所有角色都抬头,望着腾空而起的“希望”,若有所思。没有人知道,它会飞向哪里,又能飞得多高。

如此辽阔的土地上,没有一个灵魂是自由的。

影片宣传之时,记者与万玛才旦导演深入聊了聊《气球》、藏地文化中的禁忌,以及不同文化观众对于影片的不同认知。采访正式开始之前,导演在微信上给人发着藏语的语音信息,并且告诉好奇的记者:苹果手机可以实现藏语打字的功能,安卓手机则不可以,而无论哪种系统哪种手机,都没有说普通话的人习以为常的“语音转文字”功能。《撞死了一只羊》Mtime:身为一个女性,看完《气球》会有很多平时感觉不到的触动,您是怎么构思,想要表达这种先锋性主题的?万玛才旦:还是跟题材有关系,也没有刻意在往女性题材这个方面靠。比如说我上一部拍的是男性视角的电影(《撞死了一只羊》),然后这一部一定要写一个女性视角的电影,其实没有。我的创作可能跟小说创作是比较像的,就是有了一个灵感,然后你根据灵感,根据意向来建构这个故事。“气球”也是我在很多场合都聊到了,很多年前我在中关村的大街上,看到了一个红气球在飘,觉得这是一个很好的电影的意向,很多电影也以气球作为意向,比如说法国的《红气球》,后来侯孝贤也拍了《红气球的旅行》,然后最近好像也有一个商业片叫《气球》(2018年德国影片)。《红气球的旅行》所以当我看到红气球这个意向,会跟很多事情联系起来,当时就跟藏地产生了关联,开始构思这个故事,然后就想到了白气球的意向,慢慢这个故事就成形了。想到这个气球,可能会扎破飘上天空,越来越小就不见了,它是一个开放式的结果,然后慢慢才建构这个故事。我就没有太往某个题材方面靠,我自己是不喜欢这样的创作的,像命题创作或者方向性的创作,我觉得是跟创作本身规律有违背的。所以我的创作过程其实是很自发的,成了一个以女性为试点展开的故事,可能跟当下的女性议题比较契合。Mtime:您刚才说片中有很多意向,我注意到有很多柱子或者窗框把人挡住的镜头,这种设置的意图是什么?万玛才旦:这种镜头,一方面跟女性当时的处境有关,与那种压迫感、紧张感相关。另一方面就是,她对话的内容(堕胎/避孕)是一个比较私密的话题,她们在聊天的时候也会看左右的人,会把说话的音量降低,就不太像正常的交流,像说悄悄话一样。这个话题在有些发达国家,成很大众的话题,可能在饭桌上大家也会讨论到,有些家庭中的父母之间,或者父母和小孩之间,都会很正常地谈论。但是在藏地它可能还是有一些禁忌,比如说避孕套之类的,就会带有一些隐私,这么私密的话题就不会在公众场合谈。所以需要设计适合这种内容拍摄的镜头,你会看到镜头好像也在偷窥一样,会用窗框、门框之类的隔开,好像有一个人在悄悄地听他们讲话。Mtime:影片中涉及到了“转世”的藏地独有文化与宗教传统,甚至还有男主角说“你怎么能怀疑上师的话呢”这种台词,这会不会很大胆?万玛才旦:这个话题,在某一时代肯定是很大的一个禁忌,但当你离开了那个环境,或者当很多新东西进来之后,你对自己的文化会有一个反思,你会跟其他文化做比较。所以这个也算不上是对禁忌的触犯,当下会有一些藏地知识分子反思这些问题,也会写类似的文章,讲自己信仰、民族的所谓劣根性,就是类似《丑陋的XX人》《丑陋的藏族人》之类的。片中的卓嘎并不是一个知识女性的形象,她可能会开始有一点点反思,但让她达到觉醒的高度,做到完全的下定决心,在那样的环境和年代中,我觉得是不太可能的。所以她最后的结尾也是开放式结局,她很难真的替自己做决定。Mtime:您会觉得《气球》不光是对于藏语藏族、藏民文化的一种展示,也更多是是一种反思吧。万玛才旦:对,反思肯定是有的,它肯定不是那种没有任何思辨、反思的歌颂,不是为了让别人猎奇的西洋镜。

《气球》入围威尼斯电影节“地平线单元”

Mtime:您的片子《撞死了一只羊》和《气球》,是前两年连着都去过威尼斯,您会觉得外国观众、国内华语区、藏语区的观众们,反响有什么差异吗?

万玛才旦:差异还是有,因为文化和背景不同。在汉地有些地方放的时候,有人说结尾是卓嘎去了寺院,这个孩子肯定就已经打掉了之类的。像意大利这样的欧洲国家,他们对于故事的理解就与宗教有关,某一些宗教里面可能是反对堕胎的,他们可能就会有一些切身的感触,对这样一个人物可能就会有比较深入的理解。

我觉得《气球》是一个相对比较朴实的故事,每个地域的人都有了解,就看你能了解到什么程度,深入到什么程度。可能一个牧民看这个电影,他也能看到这个故事,他会说卓嘎太坏了什么的。如果你是一个宗教立场非常坚定的人,或者是女性主义者,对于结尾就会有不同的看法,观众看到什么就是什么。

《阳光灿烂的日子》Mtime:您在训练或者说调教两个小孩子演员的时候,他们懂他们在拍什么内容吗?他们知道他们拿着的白气球(避孕套)是什么东西,知道会有这样的所谓禁忌吗?

万玛才旦:他们应该不太会关注剧情本身,以及所传递的东西,但是他们在做什么,他们应该知道,这样的经历应该小孩们都有。所以他们看到这个也会笑,也会吹,就像姜文的《阳光灿烂的日子》里面那种。

Mtime:所以两个小演员对于避孕套的认知,实际上是比片中他们所演的角色要懂得多一些?

万玛才旦:也不能说是更多,就对他们来说避孕套就是气球,所以这个片名叫《气球》,白色的气球就是小孩的玩具,他们还会想要红色的、真正的气球,气球这个东西,在大人和小孩在世界里面有两层意思。

Mtime:您一直在致力于展现藏族文化,而且拍出了很多非常优秀的作品,那您会有计划想要碰触别的领域和话题,展现现代都市,或者说想要和不光是您最熟悉的男女主角一起合作吗?

万玛才旦:我选择合作了多次的索朗旺姆、金巴这些演员,也是觉得他们合适才用他们。如果这两个演员不合适的话,肯定会找更合适的人选,我觉得这个是第一位的。并不是说你认识这个演员,就一直用他们。题材方面,我希望能涉及到不同的题材,比如说藏族也有城市生活、其他层面的生活,我希望尝试的更多的题材和领域,像小说的话,就没有那么单一,小说里面我可能涉及到的题材就更广泛。

Mtime:您会有意识想要栽培,或者说让观众们认识更多的藏语新人演员吗?

万玛才旦:这个倒没有吧,演员的培养,通过一部电影还是很难。这个演员肯定需要表演方面的天赋,他也需要专业的学习,当然还需要平台。比如说,他有一些作品能演,适合他,让他能有表现的空间,这是综合的。有这种潜质的、训练的演员,合作起来肯定是好的,然后通过你的平台或者作品,再把他们推广出去。其实我觉得是一个互相的过程,很难说你在栽培什么的。

Mtime:每年您都还挺有稳定的输出,无论是小说或者是电影,您会把自己归为高产作者吗?

万玛才旦:其实就电影而言,它受到外在因素的制约太多了,如果没有太多制约的话,我可以做到是一个高产导演,一年拍一部我觉得是没有问题。题材不是问题,你可以拍的题材很多,但是就看机缘巧合,就像《气球》是多年前就写完了小说的,但是前两年才把它拍完,然后今年才能上映。

很多因素其实你控制不了的,像《塔洛》也是,有些剧本就没能拍,能不能拍还是个问题。小说不一样,你写完发表也可以,不发表也可以,写完了就是你的东西,电影可不一定。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映