2010内地公映进口片年度盘点:百亿之半壁江山

2011-01-07 01:50:38来源:时光网

一部《阿凡达》吼出2010年票房最强音

随着日本影片《非常舞者》于12月3日公映,2010年的进口片引进放映格局终于尘埃落定。对于喜欢海外影片的影院派观众来说,2010年是极不平静的。这一年我们见证了《阿凡达》IMAX 3D版的一票难求,热议于3D立体电影的真真假假,遭遇了暑期档的苍白无力,乐道于《盗梦空间》的奇思妙想,感慨于《生化危机4》引进的一波三折。如果用一句话来总结2010年进口片的引进及公映情况,那就是“热点突出又盘面散乱”,而其中的是是非非自有人评说。(注:本文引述及核算之数据均截止至2010年12月28日)

本文分支指导阅读一、概述二、分账片1、引进20部,公映20部,基本格局不变2、分账片待遇降低 暑期档遭遇“寒冬”3、热点突出,整体引进圆满落幕

三、买断片1、引进严重滞后夹缝求生存,扎堆上映市场反应冷2、买断大片时代来临,开启北美新片运作新时代3、题材类型多样化,满足不同需求

四、特种片1、立体片行情涨势迅猛,立体影院建设蔚然成风2、IMAX热卖,引发特种设备投资狂潮3、特种片成引进片新宠,数量、票房三分天下有其一4、“伪3D”饱受诟病

五、收益与分成1、好莱坞六大片商表现迥异2、两强发行平分秋色3、四厂译制各有专攻

一、概述2010年,内地进口片共实现票房收入约43亿元人民币,较2009年的27亿远增幅约59%,增势迅猛。此外,进口片票房总量约占2010年全年票房收入的43%,占比格局与2009年的44%基本持平。从宏观层面来看,进口片的表现至少给人留下了四大深刻印象:一是分账片、买断片(批片)、特种片的属性界限变得越来越模糊(至少给外界是这样的感觉);二是暑期档受多种因素的影响,票房不尽如人意;三是以立体3D、巨幕IMAX为代表的特种片渐成卖座影片的主流品种;四是中国内地电影市场的突飞猛进使得进口片与国产片的排映矛盾愈发突出。

从上表可以看出,2010年内地十大卖座电影中,进口片占据5席,与国产片平分秋色。在票房上由于有《阿凡达》这样的科幻巨制助阵,在排名前十的5部进口片(24.79亿)比5部国产片的累计票房(18.65亿)高出约6亿,优势非常明显。此外,就连表中排名第十的《敢死队》票房也达到了2.13亿,考虑到近几年来中国内地票房的高速增长,可以肯定的是,今后任何一部影片的票房如果低于两亿元人民币,恐怕很难挤进年度票房TOP10的行列。

2010年北美TOP10强影片中,内地引进了7部,《功夫梦》也以合拍片的身份登陆内地银幕,北美重点影片的引进比例与09年大体相当(《阿凡达》为09年末在北美上映影片,未列入北美2010年票房榜中)。通过此表可以看出,中国观众和北美观众的看片口味既有不少相似之处,又有着很大的不同。抛开《阿凡达》不谈,评价超高的《盗梦空间》无论是在北美还是内地,都是叫好又叫座。《爱丽丝梦游仙境》也凭借原著的超高知名度、约翰尼·德普和安妮·海瑟薇的扎实演出,获得了两地市场的良好反响。然而,从内地引进的北美影片票房成绩来看,中国观众偏爱的仍然是大场面、大制作、大明星的热闹大片,十强中几乎充斥着爆炸、动作、特效等商业元素,而一些艺术水准与娱乐价值俱佳的动画片则难有大的作为。反观北美十大票房中,动画片就有4部之多,几乎占去了半壁江山,内地进口片票房10强中却只有一部动画片《玩具总动员3》垫底,而本片却是2010年的北美市场票房冠军,可见两国观众审美情趣的差异。

另外表中也可看出3D立体电影和IMAX巨幕电影正在受到越来越多观众的青睐,在北美年度票房TOP10电影中,竟有9部含有3D或IMAX版本;中国市场亦是如此,同样有9部含有3D版和IMAX版本的影片打入年度票房十强。3D和IMAX版本电影在带给人们超强视效体验的同时,其相对高昂的票价也成为票房水涨船高的有力推手。

2010年,随着中国电影市场的蓬勃发展,中国也成为众多好莱坞片商的海外第一票仓。2010年引进的6部好莱坞影片《阿凡达》、《盗梦空间》、《敢死队》、《波斯王子:时之刃》、《危情时速》、《华尔街:金钱永不眠》,各自在中国内地的票房成绩,在北美之外的全球所有国家及地区中均名列第一;《诸神之战》、《生化危机:战神再生》的中国内地票房则排名海外第二。

二、分账片

依照惯例,电影局每年授权中影进口约20部外国重点分账大片,其中非美国产影片一般应为5部左右,2010年也是如此。随着11月30日印度影片《我的名字叫可汗》的上映,2010年进口分账大片的“演出大戏”落下帷幕。2010年内地市场共公映进口分账影片20部,其中美国影片16部,以法国、俄罗斯、印度、英国等国名义进口的影片各有一部。鉴于目前中国内地电影市场档期布局的特殊性,2010年年初公映的《阿凡达》、《鼠来宝2:明星总动员》和《大侦探福尔摩斯》实际上均系占用2009年引进指标的影片。同理,2010年12月拿到公映许可证的进口影片,如《纳尼亚传奇:黎明踏浪号》、《创:战纪》和《青蜂侠》,虽然占用的还是2010年进口分账片指标,但也需要等到2011年年初才能与中国观众见面。如此一来,算上这三部影片的指标,2010年获准引进的分账海外影片也同为20部,只不过每一年在“引进”与“公映”的分账影片数量上,都会存在一个跨年的时间差的问题。(注:日前过审的索尼哥伦比亚出品影片《致命伴旅》占用的是2011年分账影片指标)

2、分账片待遇降低 暑期档遭遇“寒冬”

与09年相比,2010年的分账片在档期排布上明显境况不佳,全年公映的20部分账片中,只有《钢铁侠2》、《波斯王子》和《哈利·波特与死亡圣器(上)》三部影片实现了与北美同步公映,而《钢铁侠2》在全球52个国家地区先于北美超前公映的情况下,内地市场也显得优势全无。回顾去年,从2010年初起,先是《阿凡达》“被推迟”到元旦三天之后才得以公映,接着是其2D版“自动下线”,再到暑期档进口大片撤至秋季档,最后是11月的“四片混战”(三部分账片《哈利·波特与死亡圣器(上)》《生化危机:战神再生》《危情时速》与一部特种片《猫头鹰王国:守卫者传奇》扎堆上映),进口分账片在2010年的日子过得实属不易。

作为进口分账片的年度大票仓,2010年暑期档进口分账片行情可谓一片低迷,此前公认被看好的暑期档动作大作《天龙特攻队》和《特工绍特》,均无缘内地大银幕。更糟糕的是,呼声最高的科幻剧情片《盗梦空间》被推至9月1日,使得原本就萎靡不振的分账片暑期档雪上加霜。众所周知,暑期档分账大片不给力,很明显的是受到年初“阿凡达后遗症”及暑期档国产大片《唐山大地震》的影响。但是,不得不说的是,2010年北美影片自身气场偏弱也是一个重要原因。与09年相比,2010年既缺少《变形金刚2》这样的超级爆米花大片,像《终结者2018》、《哈利·波特与混血王子》、《特种部队:眼镜蛇的崛起》这样的人气之作也是少之又少。在暑期黄金档的三个月中,无论是6月的《罗宾汉》,7月的《危情谍战》还是8月的《最后的风之子》均缺少卖点,对内地观众难以形成强大的号召力。可以想见,即使是《魔法师的学徒》杀进暑期档,恐也难有起色。无独有偶,同样是大热门的《钢铁侠2》也因为风格过于美国化,引得内地影迷评价褒贬不一,票房未突破两亿。

空降11月的《生化危机4》在票房上杀出一条血路

3、热点突出,整体引进圆满落幕虽然遭遇尴尬局面,但今年公映分账片的表现也不乏亮点。年初《阿凡达》的异常火爆让进口片笑傲全年。在影迷们的翘首期盼下,年度神作《盗梦空间》最终得以引进,一路吸金到了国庆档,赢得了近4.6亿的超高票房,并引发了持续的话题效应。年末,《生化危机:战神再生》意外空降内地,作为内地市场首部引进的僵尸恐怖片,该片凭借其原著游戏强大的号召力、炫目的3D特效以及稍重口味的画面获得了市场的良好反响,票房轻松过亿(与3D版合算)。与影片的票房大卖相比,“生化4”公映的示范作用更具参考价值,今后进口片引进的审查尺度相信仍有可以突破的空间。诚如前文所述,全年引进公映的16部北美影片基本符合之前的预期,重点大片除《天龙特攻队》原因不明和《特工绍特》内容不和谐未能进入内地之外,大都予以引进公映,还算得上是较为“圆满”。

三、买断片

1、引进严重滞后夹缝求生存,扎堆上映市场反应冷

在国产大片与分账进口片为抢占院线资源而矛盾愈见突出的情况下,买断片的境遇更是每况愈下,为避免沦为炮灰,许多买断片的内地公映档期一变再变,这也几乎成了一种常态。同往年一样,2010年诸多公映的买断片其实仍然是在算旧账,相当一部分都是2009年过审的“旧物”。早在07年和08年就已经在海外映毕的西班牙影片《孤堡惊情》和美国影片《火线特攻》,分别在2010年4月和11月才登陆内地院线,再次凸显了买断片引进严重滞后的困局。而根据电影局的相关规定,买断片在过审后需要在一年之内完成上映,否则将视作自动弃权处理。于是,大量被一拖再拖的买断片只能在有限的时间里无奈的选择票房淡季放手一搏,这也是为什么2010年3月会史无前例的出现8部批片扎堆上映的热闹场面,这样的景象被许多网友戏称为“重回80年代的录像厅时代”,并引发了诸多媒体关于“批片现状”的大量报道。这一现象的确值得有关部门深思。

由于部分买断片的购买价格出奇的便宜,有些影片的底价甚至不足百万人民币,因此便成了不少实力较弱的民营发行公司的救命稻草。一部买断片支撑着一家民营发行公司全年的运作,这在业内早已不是什么新鲜事儿。不过,因为买断片多属于中低成本制作,对内地观众的吸引力有限,再加上缺乏足够的资金宣传,买断片的票房多半难有作为。稍好一点的可以利用档期空档捞取八九百万或一两千万的票房,命运不佳的入账不足百万也不奇怪,例如2010年4月上映的德国影片《开火》和10月上映的意大利影片《双重追击》皆属此列。

集合了九大动作巨星的《敢死队》堪称批片中的大片

2、买断大片时代来临,开启北美新片运作新时代

2010年的买断片引进情势也并非一无是处,还是有几部作品获得了上佳的票房表现的。成龙主演的美国影片《邻家特工》堪称主打了2010年的批片头阵,该片凭借轻松幽默合家欢式的剧情和成龙动作喜剧强大的号召力,在春节档收获了6760万的票房。法国导演吕克·贝松执导的《阿黛拉的非凡冒险》8月初上映,很好地填补了暑期档分账大片的空白,并凭借良好的口碑斩获了5500万的票房。8月20日,由西尔维斯特·史泰龙、杰森·斯坦森、李连杰等九大国际动作巨星联袂出演的《敢死队》如约而至,正式宣告了买断片“大片时代”的真正来临。该片以多位动作明星强大的号召力和火爆的动作场面为卖点,引发了强烈的观影热潮,在暑期档轻松赚得了两亿多的票房,不仅成为了史上第一部票房过亿的买断片,也为原本波澜不惊的进口片市场多少挽回了一点颜面。

3、题材类型多样化,满足不同需求

2010年买断片另一亮点在于题材的日益多样化。2010年1月,《名侦探柯南:漆黑的追踪者》成为首部登陆国内院线的柯南剧场版作品,虽然票房不高,但是看来对日本动画电影的引进趋势仍然可以有所期待。4月,口碑不俗的西班牙恐怖片《孤堡惊情》在恐怖片迷中引发了不小的话题。在未来几年当中,买断片有望能够真正发挥到它的引进宗旨:多国别、多体裁、多样式,希望能够引进更多质量上佳的类型影片,以真正满足不同观众的不同需求。

四、特种片

延续了2009年3D片引进与公映的强劲增长势头,加之2010年年初《阿凡达》立体版的超火爆上映,都有力带动了全国影院的设备更新。面对3D电影巨大的市场潜力,中国的数字3D银幕数量以惊人的速度不断增长,截至2010年8月,国内的数字3D银幕数量由09年的500余块猛增到1000余块,仅次于美国位列世界第二,且这一数字还在不断增长。目前在全国35个大中城市中,绝大部分民营影院均完成了传统影厅的立体化改造,而各省市新开张的影院更是无一例外的全部配置了立体放映设备,简单来说,目前加入各大院线进行商业运行的内地影院,每家都能保证一个以上的厅给3D电影,随之而来的便是丰厚的票房回报。毕竟在立体电视普及尚待时日的情况下,还是有不少观众愿意为立体电影埋单的。照此趋势判断,2012年前,中国的数字3D银幕突破2000张已毫无悬念。

2、IMAX热卖,引发特种设备投资狂潮

2010年1月4日,科幻巨制《阿凡达》全面登陆内地院线,面对IMAX 3D版“一票难求堪比春运”的场景,中国大陆的民众也开始更多的了解与走近“IMAX”。2010年,IMAX一词不再陌生,观看IMAX电影成了众多影迷的心仪之选,“终极观赏体验”的宣传语吸引着越来越多的影迷购票走进IMAX影厅享受震撼的视听效果。受《阿凡达》IMAX超高票房的刺激,国内各院线对于IMAX影厅的投资热也在2010年达到了一个新的高潮。据不完全统计,2009年国内可供商业放映的IMAX银幕仅为12块,但仅仅是一年之后的2010年末,中国内地的IMAX商业银幕数便已增长至25块,翻了整整一倍。不仅如此,许多非盈利的IMAX放映单位也已经开始着手进行商业放映。2010年初,苏州科技文化艺术中心开同行先河,成功争取到了《阿凡达》的IMAX 3D胶片拷贝。11月《哈利·波特与死亡圣器(上)》也顺利登陆中国科技馆IMAX银幕(全亚洲最大),相信以后还会有更多的非盈利性的IMAX银幕会进行商业放映,以更好的利用银幕资源,这其中最受益的自然还是广大影迷。

3、特种片成引进片新宠,数量、票房三分天下有其一

数字3D银幕与IMAX银幕的急剧增长带来的是特种影片市场的急剧扩充,2010年引进的特种片数量达到了16部,再创历史新高。在北美,由于超过半数的重点商业影片纷纷采取3D/IMAX/IMAX 3D的形式上映,而国内又有“立体、巨幕等特种影片”不占20部进口分账片指标的政策支持,两者可谓一拍即合,于是大量的优质动画电影得以借此渠道引进,让各方皆大欢喜,此举在客观上也促进了特种片公映数量的迅猛增长。年初《阿凡达》的超级火爆阵势令人依然记忆犹新,13.6亿的票房(与普通版合算)造就了中国电影市场的奇迹,同样使用《阿凡达》3D摄影系统拍摄的《生化危机:战神再生》有将近90%的票房来自于3D版。《盗梦空间》和《哈利`波特与死亡圣器(上)》各自IMAX版的赢利在总票房中的占比也相当可观。加之特种影片比普通2D影片的票价平均高出10%-15%,对影院票房的贡献程度有目共睹。相信2011年1月上映的《创:战纪》会再次带动特种影片的观影热潮。

《诸神之战》虽然大赚,但也断了后来“伪3D“影片的财路

4、“伪3D”饱受诟病2010年,如同北美市场一样,中国影迷对于“伪3D”的口诛笔伐也始终未停,而这场风波的始作俑者无疑就是华纳的“3D”大片《诸神之战》。这部仅用了一个月时间转制的3D电影遭到了影评人和观众的强烈诟病,如此急功近利式的做法,背后无疑还是利益的驱动,在中国也是如此。据悉,《诸神之战》在引进时原本将以分账片的形式同时登陆2D和3D银幕,当时却因为更看重“3D”这块大蛋糕而只选择了发行3D版。对于这样一部主打2D的神话之作,发行方却挑中了其于后期仓促转制而成的“立体版”,此举实在不妥。尽管本片最终在国内的票房收益并不低,但由“只有字幕最立体”而引发的“伪3D”话题在中国影迷中闹得沸沸扬扬。无独有偶,2010年暑期,同为“伪3D”的《最后的风之子》在上映后再次成为话题焦点。因为有《诸神之战》的“伪3D”效果的前车之鉴,所以本着对观众负责和保障3D电影声誉的原则,负责该片3D版本发行的中影集团数字院线有限公司特别下发通知,要求各影院要向观众做好充分的说明,要保证观众的知情权,避免引起不必要的误会;同时,还建议各院线应参考2D影片的票价标准为此片的3D版本进行合理定价。看来,是到了相关部门及关联单位思考如何才能平衡观众利益和经济利益的时候了。

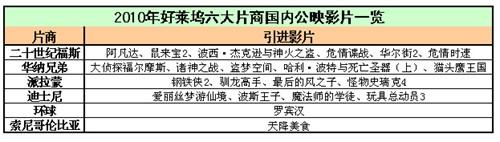

五、收益与分成1、好莱坞六大片商表现迥异2010年,好莱坞六大片商在中国的表现可谓几家欢喜几家忧。最富戏剧性的便是2009年赚得盘满钵满的派拉蒙和索尼风光不再,甚至跌至谷底。在引进的21部好莱坞影片(含特种片)当中,20世纪福斯表现最为抢眼,共有6部影片上映;华纳以5部的微弱优势居第二。派拉蒙和迪士尼平分秋色各4部;环球仍维持低迷状态,引进1部;而索尼更是惨淡,今年只有一部特种IMAX 3D影片发行。

票房方面,各片商的表现与其供应的影片数量成正比。由于有《阿凡达》坐镇,20世纪福斯以16.1亿压倒性的优势名列2010年好莱坞六大片商中国市场第一。而华纳凭借秋季档神作《盗梦空间》和超人气《哈利·波特与死亡圣器(上)》的助阵位居次席,收获票房9.62亿。迪士尼凭借几部人气颇高的魔幻和动画作品斩获5.62亿。派拉蒙4部影片收获3.83亿,环球仅凭一部分账影片《罗宾汉》获4775万列倒数第二,最后是09年在六大片商中表现最抢眼的索尼,仅有一部特种片《美食从天而降》引进,排名垫底。综上所述,20世纪福斯的票房总量就达到了2010年六大片商票房总和的近一半,是最大赢家。

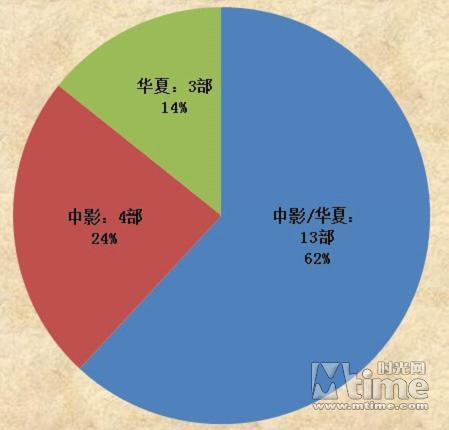

2、两强发行平分秋色按照规定,电影局每年允许中影与华夏发行重点分账影片20部,对于市场预期影响力较小的影片可由双方平分独发,今年仍然延续着两家和谐发展的局面。2010年两方联合发行分账重点影片13部,中影独发4部,华夏独发3部。而对于影响力较小的买断影片来说,每部影片也会由两方之一或与版权所在的民营公司共同发行,2010年中影发行和参与发行的买断影片为20部,华夏发行和参与发行的买断影片为13部。

(2010年两大发行方发行分账影片数目占比)

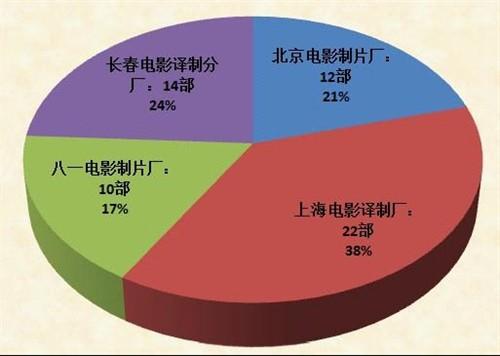

3、四厂译制各有专攻译制方面,四大译制厂配音任务很不均衡。素有国内第一译制厂之称的上海电影译制厂译制数量最多,合计译制影片22部:其中分账片8部、买断片8部、特种片6部。北京电影制片厂译制影片共12部:分账片9部、买断片3部。八一电影制片厂译制的数量也不在少数,但全部都是买断影片,共10部。长春电影制片厂译制片分厂共译制影片14部:其中分账片3部、买断片10部、特种片1部。

从译制的数量和种类来看,虽然北影整体数量不及上译多,但重点分账大片几乎全部被其垄断,这样的情况也让许多上译配音迷颇为不满。而特种影片又以上海电影译制厂所获居多,因此综合看来,北影厂以“质”取胜,而上译厂是以“量”取胜。八一厂借用北影的资源专攻买断影片,长译以买断为主,分账片和特种片均有兼顾。四家译制厂发展可谓各具特色。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映