美国摄影师协会奖揭晓 《生命之树》问鼎最佳

2012-02-14 10:00:41来源:时光网

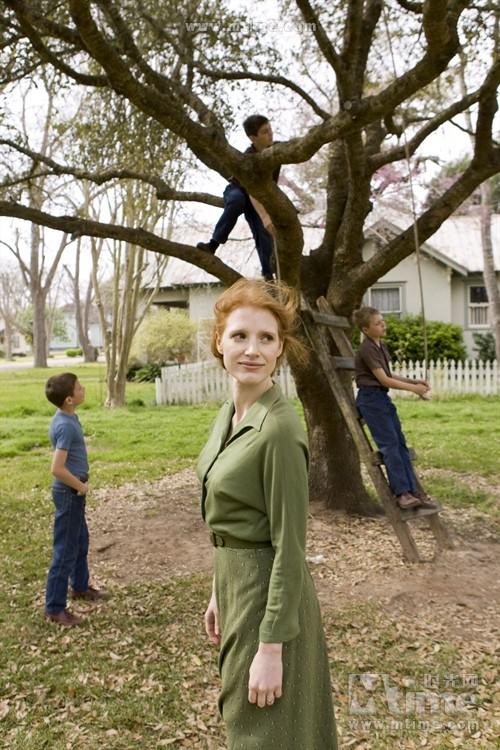

《生命之树》剧照当地时间2月12日,第26届美国摄影师协会奖揭晓,艾曼努尔·卢贝兹基凭借《生命之树》赢得最佳影片摄影奖。Jonathan Freeman凭借《海滨帝国》(“21”)赢得最佳1小时剧集摄影奖。Michael Weaver凭借《加州靡情》 (“Suicide Solution”)夺得最佳半小时剧集摄影奖。而Martin Ruhe则以《第八页》获得最佳电视电影或迷你剧集摄影奖。

艾曼努尔·卢贝兹基击败的对手包括Guillaume Schiffman(《艺术家》)、杰夫·克隆威斯(《龙纹身的女孩》)、罗伯特·理查德森(《雨果》)、霍伊特·范·霍特玛(《锅匠,裁缝,士兵,间谍》)。艾曼努尔曾经于2007年凭借阿方索·卡隆的《人类之子》曾问鼎摄影师协会奖。并且在2000年还曾凭借蒂姆·波顿的《断头谷》获得过提名。除了《生命之树》,他与泰伦斯·马力克还合作过《新世界》一片。

今年,但丁·斯宾诺蒂被授予摄影师协会终身成就奖。他的作品超过60余部,1995年他与迈克尔·曼合作的《盗火线》创造了杰出的视觉效果。1997年的《洛城机密》为他赢得第一个奥斯卡提名,2000年他与迈克尔·曼再次合作的《惊爆内幕》则为他带来第二次奥斯卡提名,这两部影片也为他在摄影师协会赢得了提名。

去年赢得摄影师协会大奖的《盗梦空间》最终在奥斯卡也斩获了最佳摄影奖。

光影掌镜人:深入十位当代杰出摄影师的世界

编译:云起曾经有人问一个摄影师,说某部电影是某个导演拍的,摄影师勃然大怒,跳起来厉声喝道,什么?那是他拍的?那是我拍的!按照这个摄影师的说法,导演在片场做的事情就是等他找好角度和光线调试机器,过来看一眼之后,说一声“Action”的人。虽然这只是一个笑话,但它的确说出了摄影师对于一部电影的重要性。

如果说“摄影机就是自来水笔”,那么操作它的“作家”就是摄影师。问题在于摄影师在多大程度上能成为导演表达自我的利器,又在多大程度上会成为限制导演话语的消音器?“以我手写我心”,这是每一个作者最理想的表达境界。但是电影的复杂性就在于,导演心中的想法必须要借助别人的手才能表达出来。最终的表达结果究竟是南辕北辙还是相得益彰,这完全取决于导演的说服力和艺术修为。摄影之于电影,就好比文字之于文章。影片的风格、影片的基调都要通过摄影传递。

《帝国》杂志于近日为我们开出了一份十位摄影师的名单,这十位摄影师都是活跃在美国影坛里的杰出艺术家。他们的工作让我们明白,在电影中“以我手写我心”应该改成“以摄影师之手,写导演之心”。

进入十位杰出摄影师的光影世界艾曼努尔·卢贝兹基 杜可风 瓦雷·菲斯特 罗杰·狄金斯…

1.瓦雷·菲斯特 Wally Pfister

『起始』如果你要就《盗梦空间》里那梦幻般的城市镜头和《黑暗骑士》里那令人不寒而栗的“黑色城市”镜头而感谢某个人的话,你可以试着去感谢韦斯·克雷文。当时诺兰一心要找彼得·迪明来掌镜《记忆碎片》,但是韦斯·克雷文却捷足先登,把彼得·迪明搞到了自己《惊声尖叫3》的剧组。无奈之下,诺兰找来了瓦雷·菲斯特做摄影,这两个人就此展开了一段合作历程。现在他们合作了从《记忆碎片》到《盗梦空间》的六部作品——这个数字还将继续增加。“我当时脑子里一片空白”,菲斯特谈到和诺兰见面时说,当时我刚刚拍摄了一整夜。“见面之后,我还要飞回阿拉巴马,还有一个通宵在等我。如果我没得到诺兰的工作,真是糟透了。”

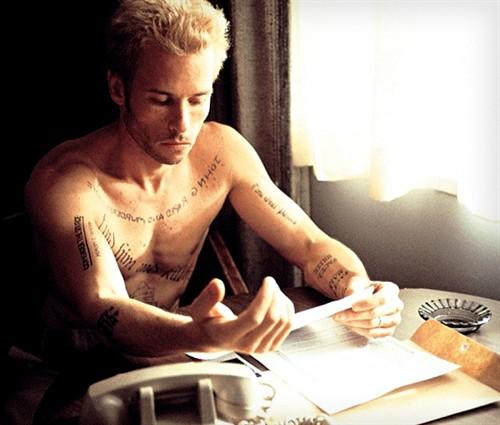

『“黑色”之星』菲斯特给诺兰留下了深刻的印象,于是他便渐渐成为了诺兰的御用摄影师。在《记忆碎片》中,菲斯特给这部令人“神经振奋”的影片留下了像是印章一样的个人印记,尤其是明快色调和暗色调的对比,让人印象深刻。“很多影评人都说这部电影是一部‘明亮的黑色电影’。 但是,这难道不是一个深思熟虑之后的创意决定么?也许我都不知道如何把布光打亮点吧。”——菲斯特开玩笑地说自己在影片中使用的明暗对照的镜头。

『从精神世界到IMAX』摄影师曾经这么描述过自己的工作:“50%的技师,50%的艺术家,50%的政客”,对于菲斯特来说,还有50%要省点力气,因为在《黑暗骑士》的拍摄现场,他要手持操作200磅重的IMAX摄影机。菲斯特最早是一名记者,他在新闻里学会了叙述的技巧。后来他做了一名低成本的独立电影的导演,他还曾得到过罗杰·科曼和贾努兹·卡明斯基的帮助——他的成长历程简直就是某些好莱坞大导演的翻版。对于做一个摄影师,菲斯特说“我和诺兰有很多共同点,比如我们的幽默细胞都差不多。从一开始,我就笃信他的判断力。我也很喜欢和其他的导演合作,并将其视作为上天赐予的礼物。因为我恰恰就不懂如何拍电影。”

『点“石”成金』菲斯特和《卡波特》的导演贝尼特·米勒惺惺相惜。目前他们正在如火如荼地拍摄讲述棒球生意的影片《点球成金》——这个电影曾经是斯蒂文·斯皮尔伯格心头好。我们等着影片的上映。希望能看到那些曾经出现过的到位的、表情达意的镜头。与此同时,我们还在等着《盗梦空间》让菲斯特第四次来到奥斯卡的颁奖现场,难道你敢说这不可能?

2.贾努兹·卡明斯基 Janusz Kaminsk

『从《野花》到二战』出生在波兰,曾夺得两个奥斯卡的摄影师贾努兹·卡明斯基是你一定要认识的人。极具现场感的战地摄影,人为减低的饱和度,高速胶片留下来的漫天颗粒都是他的标志。而且,他的名字还总与斯蒂文·斯皮尔伯格挂钩。他们两人目前已经合作了11部电影(《林肯》将成为第12部)。说起这两人合作的开始,还是一段传奇。斯皮尔伯格说:“我在一部电视电影《野花》中看到了这个名字,那部片子的摄影非常漂亮。后来我打电话给制作电视电影的部门,要他们把卡明斯基挖来拍摄一部讲述内战的片子,《燃烧的土地》。”后来发生了什么,大家都明白。卡明斯基是一个成熟、稳重的摄影师,斯皮尔伯格看中了他的这种认真劲儿——如果不是这样,《辛德勒的名单》可能也不会有如此之质感、灰调如此之丰富的黑白摄影了。

『奥斯卡的荣誉』多年的生活经历和艺术感知力让斯皮尔伯格对选择剧组成员有一种经过锻打的“直觉力”。他只需要选择几个精兵强将就能搞定一部电影,《辛德勒的名单》是这样,《拯救大兵瑞恩》也是这样。“他做他的工作,我做我的工作。我们互相尊重对方的决定。”卡明斯基说,“我们有相似的兴趣、相似的痛苦和相似的欲求。这就是我们的合作为什么如此成功的原因。”实际上,是卡明斯基的技巧送给了斯皮尔伯格的影片一种与众不同的视觉美学。卡明斯基的有些镜头也曾偷师于道格拉斯·迈尔斯通和他的《全金属外壳》。但是在好莱坞,能跟得上斯皮尔伯格拍摄节奏的,并且还能让他满意的,可能只有卡明斯基了。

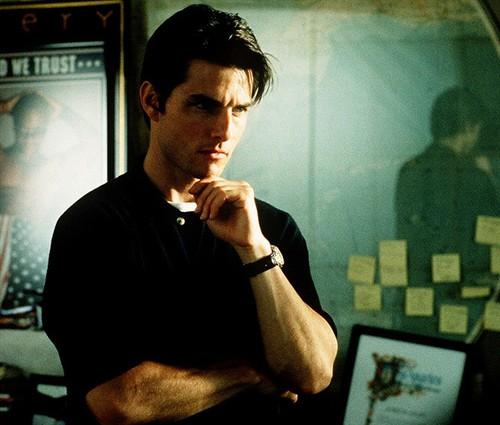

『斯皮尔伯格之外』和菲斯特一样,卡明斯基也是美国电影学院摄影系的毕业生,也曾混迹于罗杰·科曼的低成本影片速成学校,一样在习作中面对过自己的黑暗和不健康的背面。除了和斯皮尔伯格合作,他还曾掌镜了《潜水钟与蝴蝶》,这部电影让他得到了一个奥斯卡的提名;他还给《甜心先生》带来了温馨的画面。用卡明斯基自己的话来说,他希望“给这种浪漫爱情片带来另一种并非甜腻风格的养眼镜头”。为了拍出这种“家庭化”的感觉,他和影片导演卡梅伦·克罗在住宅区里开车遛弯,观察(实际上是偷窥)一户一户人家里的生活起居,最终创造出了一种田园风情的画面。看到了吧,若为电影故,偷窥就无罪。

『《战马》』“我非常喜欢《人工智能》,这种喜爱远甚于成为票房炸弹的《少数派报告》”,卡明斯基说:“《人工智能》能让你有内心的共鸣,我特别钟情那些讲述缺少爱的人的影片。”《战马》,是他正在和斯皮尔伯格讨论的影片,这是一部由伟大小说改编而来的电影。故事讲述了一匹马对主人的情感和执念,还有它对胡萝卜的喜爱,这匹马就是缺少关爱的代表。这样的电影,肯定能得到众多挑剔的鉴赏家的喜爱。卡明斯基,被称为还在工作的最伟大的摄影师,不过,在说这话前,应该对那部《他酷得像冰》“选择性失明”。

3.杜可风 Christopher Doyle

『他从澳洲来』在华语电影界,没有哪一个外国摄影师能像杜可风这样兼容并蓄,也没有哪一个中国摄影师能这样洋为中用。这个来自澳洲、现定居在香港的摄影师是一个怪人,他在以色列有个农场,他自己在里面干过农活;他在印度钻油;他在全世界到处开酒吧;在和陈凯歌合作《风月》期间,他日日酗酒。在拍摄他的长片处女作《海滩的一天》时,杜可风成天醉醺醺的,杨德昌对此很不快。“影片拿了很多奖,而且我也搞不懂我在剧组做了什么蛋疼的事情”,杜可风笑着说:“全是碰巧”。

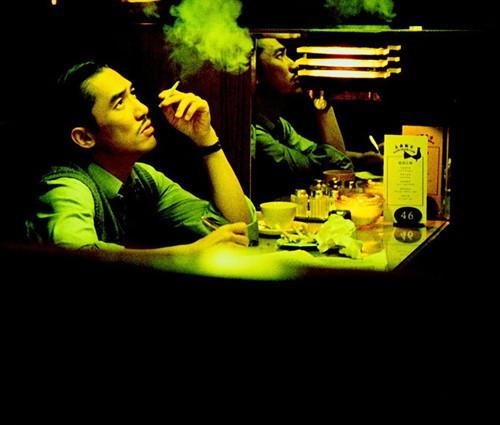

『东方酒店的惊鸿一瞥』杜可风和很多导演合作过,比如关锦鹏、M·奈特·沙马兰、吉姆·贾木许和菲利普·诺伊斯都曾经被杜可风的影像打动过。而且,杜可风还用氤氲而松散的色调、偏执和奇险的构图从东方酒店里对爱情、对选择投出了自己的惊鸿一瞥。他和王家卫合作了7次。最后一次,就是这部拍摄了5年的《2046》。听起来,这并不像是一部电影的名字,而是影片的上映日期。

『凌波微步』杜可风常常把自己的摄像机运动比作凌波微步,这种特质,加上色调方面的独到,造就了《花样年华》中令人目瞪、令人神秘、令人向往的老上海形象。与《花样年华》中的红色与褐色相得益彰的是,他在《末路小狂花》中大胆使用了晚霞一般的金黄色。如果这种影调听起来有些装文艺,那么看看《英雄》中让穿黑衣的李连杰在一群黑衣人中凸显出来的那个杰出的镜头吧,你就会知道,杜可风的才华,可不是酒后的灵光一现。杜可风不是循规蹈矩的人。面对范·桑特翻拍的《1999惊魂记》,他根本没有看约翰·拉塞尔摄影的原版《精神病患者》,而是自顾自地拍摄电影。评价起自己的电影生涯,杜可风说:“最糟的事情就是有人用你以前拍的电影来代表现在的你。实际上,你将要拍摄的电影才能代表你。如果总是提起当年勇,那你还算一个好汉么?”

『做梦时间』杜可风的完美主义倾向促使他拍出了梦幻一般的镜头,这些镜头牢牢地镶在电影里,成了鉴明影片成色的水印。“如果一部电影有一个镜头让你流连忘返,那么它就成功了。”杜可风说,“谁能忘记穿着旗袍的张曼玉婀娜多姿地走上楼梯?影片里别的镜头都是为它服务的,这是所有镜头的结论。”那么到底是什么给了杜可风以灵感呢?老杜自己说,是喜力啤酒。如果你想在酒吧里和一个天才边喝啤酒边海侃,那么杜可风就是你要找的那个人。

4.兰斯·阿科德 Lance Acord

『绝不落伍』找兰斯·阿卡德做自己的摄影师,绝对是“能人”的选择。他曾经和时尚摄影师兼电影导演布鲁斯·韦伯合作,并从他那学到了不少绝活。韦伯是一个堪称天才的摄影师,尤其是在造型方面技高一筹。纵观阿卡德的职业生涯,我们能发现他的“个人特色”越来越少,技巧也日臻完美,在影片中显露出来一种“润物细无声”的姿态。从文森特·加洛的《水牛城66》,到斯派克·琼斯的《傀儡人生》、《改编剧本》和《野兽家园》,再到索菲亚·科波拉的《迷失东京》和《绝代艳后》,这种不动声色的风格,被他发挥得淋漓尽致。除了电影之外,他还给REM、Fatboy Slim等乐队拍摄MTV,以及拍摄一些广告。“相比较起拍商业电影,我更愿意去拍一些其他的东西。”阿卡德说,“拍电影,那是一个又漫长又累人的活。”

『手持摄影的高度』从《水牛城66》开始,手持摄影就是兰斯·阿科德的特色之一,为了这种风格,为了捕捉到演员表演中最具爆发力的一刻,阿卡德贡献出了自己肩膀上的肌肉。“加洛的表演极具爆发力,我记得我在片场的时候也被感动了。”阿卡德淡淡地说,“把摄影机扛在肩膀上,和它一起移动,和它一起呼吸。你看到的画面就是我看到的画面,你一定能体会到我对加洛表演的感受。”除此之外,他还创造了停格的方法拍摄加洛的技巧。在《水牛城66》那个急躁易怒的剧组里,阿卡德淡定如水,与人为善,他赢得了所有人的尊敬。

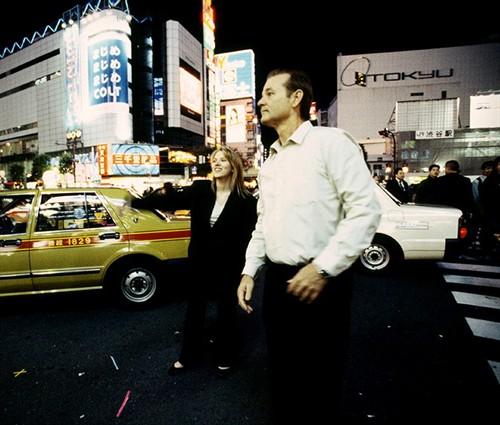

『《迷失东京》』在《迷失东京》中,阿科德用自己的影像创造出了一个光怪陆离的东京,霓虹灯发射出不明所以、令人头晕目眩的光芒,主角的孤独感在这一刻被和盘托出。索菲亚·科波拉说:“有些人问阿科德,日本是不是太暗了,不够亮,需要打光。阿科德告诉他们,应该相信他对光线的判断。影片制作出来之后,所有人都震惊了。在这部电影中,我们基本上使用的都是弱光摄影,可能还没有哪一部电影会使用如此多的弱光摄影。最后的结果是令人震惊的,每一帧影像都美不胜收。”有意地减少特写镜头的拍摄,阿科德在比尔·莫瑞和斯嘉丽·约翰逊之间制造出了一种疏离和隔离的感觉,与影片伤感、伤痛的调调相得益彰。

『真正的野兽家园』阿科德从生态学纪录片和赫尔佐格的《灰熊人》中汲取灵感,用手持式摄影为《野兽家园》创作出了一个具有美学质感和现实感的环境。在这里,什么事都有可能会发生。“我非常喜欢《灰熊人》。”阿科德回忆说,“因为你根本不知道熊下一步会做什么。它有可能会走开,也有可能会朝镜头走来。所以你只能呆在那里,静观其变。”这个具有才华的、也是锐意进取的加州人现在已经成为了独立电影界里最明亮的一颗新星。他开通了自己的Facebook,只要你会翻墙,我想你就能和他成为好朋友。

5.约翰·托尔 John Toll

『历史控』如果你有一部宽银幕史诗巨片要拍摄的话,那么约翰·托尔是你第一个要请的人。《燃情岁月》(他的第一个奥斯卡)、《勇敢的心》(第二个奥斯卡)、《细细的红线》、《最后的武士》都让托尔的履历表“镀了一层金”。还有他和卡梅伦·克罗的三次合作,每一次都令人难忘。尤其是《香草天空》中,克鲁斯在时代广场上那个孤寂而又惆怅的镜头,更是载入影史的经典。最近,他又因为掌镜《绝命毒师》而被提名艾美奖。接着,他又将回到纽约,用摄影机拍摄《联邦调整局》。

『《勇敢的心》和太太』和卡明斯基在《拯救大兵雷恩》中用手持式摄影拍摄战争场面一样,在《勇敢的心》里,托尔也用手持式摄影拍摄了一场战争。不消说,这个片段震住了观众,并且把他们永远地甩在了战场上。托尔说:“我们当时想用一种简单直接的方法切入战争,让观众觉得自己是战争中的一份子。”这部电影为他赢得了第二座奥斯卡,而他也成为了第一个在两年内连拿两个奥斯卡的摄影师。托尔在片场碰到了日后成为自己太太的路易斯·伯维尔,她当时是影片的化妆师,她也拿到了奥斯卡。这两人真是天造地设的一对。

『时代广场』虽然《热带惊雷》和《勇敢的心》的外景地变化无常的天气增加了托尔的拍摄经验,但是面对着时代广场上穿梭不息的车流,他也一筹莫展。托尔说:“《香草天空》里时代广场上的镜头,很显然,更加考验后勤和组织,而不是摄影师。”为了这个镜头,托尔做了很多前期的设计工作。他们花了半天时间准备装备,另外半天在布鲁克林的一个停车场排练。托尔说:“真的要感谢纽约警察局对我们的支持。如果没有那两个小时的交通管制,这个镜头想也不要想。”

『睁大眼睛』“摄影就是影片的眼睛”,这是托尔对摄影下的定义。从《细细的红线》里阳光笼罩的丛林,到《燃情岁月》里狂野、激情的西部平原,再到《勇敢的心》里令人振奋的保家卫国的呼喊。托尔,用他自己的才华让影片的镜头长久地驻扎在我们的心底,镌刻在我们的眼球之上。他用摄影机把风景变成了角色,把背景变成了元素。他让一草一木一花一树都有了史诗的气质。看托尔掌镜的电影,一定要睁大眼睛,否则你一定会后悔的。

6.罗杰·狄金斯 Roger Deakins

『德文郡的岁月』来自英国德文郡的男孩罗杰·狄金斯从小就对摄影有着浓厚的兴趣。后来,他开始拍摄一些政治方面的纪录片。这些在德文郡拍片的岁月磨砺了狄金斯的技巧,为他日后的发展奠定了基础。后来,这个英国人来到了好莱坞,和科恩兄弟、爱德华·兹威克、萨姆·门德斯、约翰·赛尔斯以及马丁·斯科塞斯展开了令人难忘的合作。今年已经61岁的狄金斯说:“镜头、胶片和摄影机运动对我而言非常重要,通过这些我对世界进行着感知,这种特质来自于我的纪录片制作经验。”

『肖申克的故事』虽然狄金斯没有拿过他应得的奥斯卡,但是8个提名的光辉历史已经给他的摄影才华以足够的证明了。他的第一个奥斯卡提名来自于《肖申克的救赎》,这也是他最钟爱的一部电影。影片开篇时的一个鸟瞰监狱的镜头也是狄金斯最得意的镜头之一。他说:“这是一个非常难拍的镜头,当天还在下午,雨滴流进了摄影机里。开飞机的飞行员是一个老手,他曾经在越南开过飞机。因为要贴着监狱、工厂和院子里的人飞行,所以一定需要一个有经验的飞行员才能冒这个险。”

『《大地惊雷》』狄金斯成功的秘诀在于和谐,他总是能把剪辑、影像和影调完美地统一在一起。他说:“就我个人而言,在摄影和用光上的成就在于没有什么东西是太突出的。他们总是作为整体出现。”所以,你能在《老无所依》中“亲眼目睹”哈维尔·巴登的逃脱。这种纪实性影片一般的摄影让人有了目击证人的快感。现在,狄金斯正在和科恩兄弟合作他们的第九部电影《大地惊雷》。从第一部《巴顿·芬克》以来,狄金斯已经和科恩兄弟一起工作了19年。他们的成功合作又有什么秘诀?充足的准备工作、故事板的绘制和讨论是不二法宝。“等到真正开拍的时候,我们反而不去讨论影片本身了。”狄金斯一语中的。

『《神枪手之死》』《神枪手之死》要求狄金斯制造一种具有宿命感的光线和画面,在月光照耀的火车头旁,狄金斯只能利用一盏暗幽幽的灯和一明一灭的火车头的灯光来工作。这样的工作即使对经验丰富的狄金斯而言也是一个巨大的挑战。他说:“安德鲁·多米尼克明确要求说,要把夜景拍摄得尽量暗。按照他的要求拍摄出来的夜景,真的是暗的。”和狄金斯的其他工作成果一样,《神枪手之死》的摄影是完美的。

7.罗伯特·艾斯威特 Robert Elswit

『开着摄影机』从罗杰·狄金斯的《老无所依》和《神枪手之死》的手中抢走奥斯卡的家伙是谁?他就是这个罗伯特·艾斯威特。他和保罗·托马斯·安德森合作拍摄的《血色将至》打动了奥斯卡的评委,左右了他们的投票。艾斯威特在影片中再现了自己的故乡加州在20世纪初的模样,尤其是那些脏兮兮的景致,让人很容易就联想到“黑色血金”的原罪。影片令人叹为观止的火焰的拍摄可谓是煞费苦心,八个摄影机同时拍摄,还有一个手工搭制的木质的高达80英尺的钻井平台。“火焰是真家伙,后期做的事情就是把喷出来的水制作成石油。”艾斯威特回忆说,“要控制这么大的火焰可不是什么简单的事情,特效部门烧的是混合燃料,下面有一个巨大的泵负责喷出燃料,并且控制火焰高度。”

『《辛瑞那》』艾斯威特参与了保罗·托马斯·安德森所有长片的摄制,他们的成功合作逐渐变成了创作观念上的互相影响。比如说,他们都喜欢胶片而不是数码,他们都喜欢实景拍摄而不是CG制作。艾斯威特说:“摄影师常常想统揽场面,但是和保罗的合作让我明白,有时候发生点小状况也是很不错的。”本来摄影师需要在每天工作结束之后观看样片,好对一些失误做出修正。不过在斯蒂芬·加汉的那部复杂、微妙的《辛瑞那》的拍摄过程中,就出了一点小意外。艾斯威特说:“我们先在日内瓦拍摄,后来又赶到摩洛哥。在日内瓦,我根本没有时间看样片。”不过这个疏忽没有酿成大祸,两部手提式摄影机的轻微抖动很好地反衬出了爆炸的震动和乔治·克鲁尼心理的细微变化。

『《晚安,好运》』艾斯威特和乔治·克鲁尼的又一次合作是影片《晚安,好运》,这次合作让艾斯威特更加忐忑。他说:“我实在不敢想象这就是一部电影,难道这就是一部电影么?很显然,它的确是一部电影。而且我非常喜欢和乔治·克鲁尼谈论这部电影。”在影片的拍摄过程中,艾斯威特使用的是彩色胶片,很多布景是黑白的。摄制工作结束之后,艾斯威特再后期把影片转成黑白的。这样做可以在保留大量暗部细节的同时增加胶片的颗粒感,并且使黑白的影调和质感更加迷人。

『娱乐还是严肃』今年已经60岁的艾斯威特委实到了一个“大开大合”的年龄,他可以游刃有余地拍摄一些娱乐大片,也可以举重若轻地拿下一部严肃文艺片。在《明日帝国》里我们能看到奔跑逃命的皮尔斯·布鲁斯南,在《特工绍特》里我们能看到能打会跳的安吉丽娜·朱莉,还能在《鸳鸯绑匪》中看到要成就一番事业的本·阿弗莱克。后来,阿弗莱克还真就接着艾斯威特的“威力”开创了自己的事业,他们合作的《城中大盗》已经在北美获得了票房冠军和评论界的宠儿。接下来艾斯威特还将掌镜靓汤哥主演的《碟中谍4》。

8.艾曼努尔·卢贝兹基 Emmanuel Lubezki

『好莱坞的召唤』当罗杰·狄金斯无法抽身的时候,科恩兄弟找了谁?他们找来了墨西哥裔的摄影师艾曼努尔·卢贝兹基。卢贝兹基早年和吉尔莫·德尔·托罗以及自己的校友阿方索·卡隆混迹在一起捣鼓粗制滥造的电视剧《La Hora Marcada》。这个摄影师还有个更著名的名字,叫做切沃(Chivo,意思是山羊)。15年前他搬到了洛杉矶,后来又成为了《阅后即焚》的摄影师。在拍摄完那部立意不俗的低成本影片《二十美元》后,机会找上了门来。“珍妮·特里普里霍恩看了《情迷巧克力》,她很喜欢这部电影。”卢贝兹基回忆说,“当时她正准备出演本·斯蒂勒导演的《现实的创痛》,所以就把我推荐给了斯蒂勒。那个时候,我的英语还不怎么样,没办法看懂剧本,也不理解里面的幽默。但是我很喜欢本和珍妮。我愿意和他们一起拍摄电影。”

『反乌托邦和数码摄影』那部粗线条的、黑暗的、反乌托邦的影片《人类之子》让卢贝兹基成为了这个时代首屈一指的摄影师。影片中具有战地色彩的纪实性摄影有很多拥趸。实际上,不必看影片中的两个长镜头,你就已经能折服于卢贝兹基的才华了。尤其是一个发生在车内的长达7分半钟的长镜头,令人叹为观止。为了拍摄它,卢贝兹基和自己的团队坐在车顶,使用了特制的数码摄影装备,利用可以改变镜头焦距和角度的遥控器拍出了这个镜头。

『马力克的手下』从阿方索·卡隆到泰伦斯·马力克,卢贝兹基渐渐把自己的道德观念天衣无缝地融合到了影片之中。在泰伦斯·马力克的影片《新世界》中,他给卢贝兹基定下了很多清规戒律:手持式摄影,斯达尼康稳定系统,自然光摄影都是他的要求。“去年,马力克还和我讨论了要拍摄一部切·格瓦拉的传记片。我们坐下来,讨论了几句关于影片拍摄的规定”,卢贝兹基回忆说:“总体思想是用自然光和平常的角度来捕捉格瓦拉的生活,不用摇臂、不用大型设备。”不过这部影片后来还是被取消了。

『《生命之树》』马利克的影片计划并不紧凑,所以卢贝兹基还和其他很多大牌导演有过合作。这些人中有迈克尔·曼(《拳王阿里》)、马丁·斯科塞斯(《闪亮之光》)、蒂姆·波顿(《断头谷》)以及迈克·尼克尔斯(《假凤虚凰》)。现在,马利克又把卢贝兹基招致麾下,拍摄影片《生命之树》,影片中有布拉德·皮特和西恩·潘。想必马利克又给卢贝兹基定下了很多清规戒律。

9.巴里·埃克劳德 Barry Ackroyd

『巴格达的日子』晃动、颤抖的镜头语言让人胆颤心惊。无论《拆弹部队》的票房如何,巴里·埃克劳德的摄影绝对让这部影片更加紧张、更加具有现场感。再来回顾一下影片开篇的8分钟拆弹历程:这里有细节、有场面、有气氛渲染,还有情感的催化;长镜头、广角镜头和特写镜头轮番轰炸我们的视觉。一些镜头真实到了临界点,让我们无法忍受。“这就是我们在巴格达体验到的现实”,毕格罗说:“在那里,我们同时体察着微观的事件和宏观的政治气候。不管是细节还是大环境,我们都能看到、感受到。”影片得到了奥斯卡的认可,当然,这是它应得的。

『逼仄的空间』出人意料的,埃克劳德使用超16mm的机器拍摄了《拆弹部队》。四台摄影机在片场一共纪录下上百万英尺长的胶片;同时他还使用了一台Phantom的高清摄影机拍摄一些高速摄影的画面。埃克劳德说:“我希望这些各种维度的镜头能给毕格罗充足的素材,好让她制作出一部纪录片风格的电影来。不过这些素材最终呈现出来的镜头还是太华美了。”他和保罗·格林格拉斯合作的《颤栗航班93》的每一格胶片上都展露出焦虑的情绪;在同样是格林格拉斯的《绿色地带》中,埃克劳德一样让观众坐立不安。

『纪录片里的岁月』按照埃克劳德自己的说辞,这个曾经的纪录片工作者经常会在影片中“政治性地看问题”。如果你想拍摄一部坚硬的、毫不妥协的有关英国政治和历史的影片,埃克劳德是你的不二之选。“我和肯·罗奇一起工作了超过了二十年。因为我们的观点都彼此相若。那些伟大的电影,在某种程度上都会有政治性的主题。”

『戛纳和其他』埃克劳德所拍摄的肯·罗奇电影绝不仅是那种发生在城市里的故事,还有很多发生在爱尔兰野外的故事,比如《风吹麦浪》,比如《土地与自由》。《风吹麦浪》之所以能拿到金棕榈奖,有一部分功劳要记到埃克劳德的头上,如果没有那些壮阔的影像,相信这部电影的效果也会被打上折扣。他们到现在为止已经合作了11次,最后一部影片就是那部带有苦涩微笑的《寻找埃里克》。目前,埃克劳德正在掌镜拉尔夫·费因斯的导演处女作《科里奥兰纳斯》,猜想这会是一个莎翁版的《拆弹部队》。

10.罗伯特·理查德森 Robert Richardson

『斯通和《萨尔瓦多》』罗伯特·理查德森这个英格兰移民的后代,在很长一段时间内是奥利佛·斯通和马丁·斯科塞斯的爱将。不过他在成名前,也曾很艰辛地在好莱坞底层打拼。那一段时间里,他只能在《报信的人》和《猛鬼街》这样的影片里打打下手。不过,他的掌镜处女作很快就来了。他给PBS拍摄完纪录片《The Front Line: El Salvador》之后,奥利佛·斯通就把影片《萨尔瓦多》的摄影师的位置留给了他。一年之后,他凭借着《野战排》拿到了奥斯卡的提名。那届奥斯卡最佳摄影奖给了克里斯·门格斯拍摄的《战火浮生》——那也是发生在丛林里的故事。接下来,理查德森和斯通合作了10部电影,其中就包括为理查德森拿下奥斯卡的《刺杀肯尼迪》。

『《飞行者》』在斯科塞斯的影片里,理查德森往往是摄影师的唯一人选;而他也凭借影片《飞行者》拿到了另一座奥斯卡奖杯。在影片的一次临时的试镜中,他吓了斯科塞斯一大跳。当时理查德森留了一头长发和一大把胡子,笑嘻嘻地说自己要扮演霍华德·休斯。他笑着说起这段故事:“我答应马丁要减掉30磅的重量。”他做到了这点,然后和马丁开了个玩笑。在这部霍华德·休斯的传记片里,影片的每一个镜头都经过了特效的处理,让色彩和影调都更加符合1940年代的好莱坞风格。可以说,影片的这种质感是“制作”出来的,而并非拍摄的结果。

『关于昆汀』约翰·赛尔斯(《希望之城》)、罗伯特·雷德福(《马语者》)、巴瑞·莱文森(《作大英雄》)都曾经找到过理查德森掌镜自己的电影。昆汀·塔伦蒂诺第一次找理查德森还是在拍摄《杀死比尔》的时候,结果很成功。后来,昆汀又找到他来拍摄《无耻混蛋》。和很多摄影师不同,理查德森毕业于一所老式的摄影学校,他习惯使用那些老旧的手动操作的摄影机。他说:“我已经锻炼出来了一种镜头感和焦距感,我习惯手动操作的机器。如果我没有动手,我会感到焦虑、不确定和难过。如果你要我使用斯坦尼康系统或者是遥控摄影机,那简直要杀了我。”

『飞机和火车』因为理查德森忙于拍摄《美食、祈祷和恋爱》,奥利佛·斯通只好找来了一个新摄影师拍摄《华尔街2》。现在,理查德森正在谢珀顿全身心地投入马丁·斯科塞斯的新片《雨果·卡布里特》的拍摄。在这部带有奇幻和悬疑色彩的影片中,理查德森要面对的是男孩、飞机、火车和机器人的奇怪组合。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映