“神意难测”的罪恶世界

2015-09-22 08:20:48来源:时光网

【写在前面】《七宗罪》上映时,大卫·芬奇刚满33岁,凯文·史派西36岁,布拉德·皮特32岁,摩根·弗里曼58岁,格温妮丝·帕特洛23岁。20年后,他们仍是电影界的活跃分子,各自的作品、角色被影迷如数家珍。时间为《七宗罪》这部以营造阴郁氛围著称的惊悚片增加了更多的影迷,它从内涵到外延都曾被反复解读。

一部电影并非只有一个解读标准,对一部电影产生独特的理解也不难,难的是如何来分享。20年后,让我们再来聊聊这“七宗罪”从何而来,要向何处去。

20年后,这个世界有没有变得比电影上映之初更加美好?

没有人是完美的,或大或小的缺点,都可能让我们在看《七宗罪》时感觉后背发凉——不是出于担心某个变态杀手会因为你“半夜发吃报复社会”,而“代表月亮消灭你”,而是因为“暗事亏心,神目如电”,谁知道这些不良习惯到底会以什么样的形式杀个回马枪?

凶手在电影中告诉我们:“Lord moves in mysterious ways.”

神意难测。七宗罪之“好人行为指南”

一般人大体知道,它源于宗教,尤其是天主教教义。但首先,《圣经》中并没有如同考前划重点一般,条理清晰地提出过这“七宗罪”,包括《旧约》与《新约》在内,而是以训示或故事的方式提出了许多与主离心离德的行为,比如:

“凡心里骄傲的,为耶和华所憎恶” ——《旧约 箴言》16:5

“作假见证的,不免受罚。吐出谎言的,也必灭亡” ——《旧约 箴言》19:9

“暴怒的人,必受刑罚” —— 《旧约 箴言》19:19

在《箴言》一章中,读者可以找到绝大多数与“七宗罪”相对应的恶行。对应,但并不完全贴合。《圣经》终究不是法律文本,不可能掰开了揉碎了告诉读者,每种“恶行”到底呈现出什么样的心理状态、对应何种刑罚。我们现在看到的刀砍斧剁一般齐整的“七宗罪”其实是后人归纳总结的。

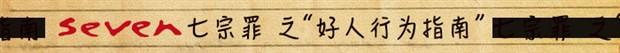

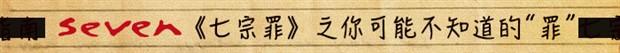

《七宗罪》剧照,两位警察(布拉德·皮特、摩根·弗里曼 饰)要追查“七宗罪”连环案

在所有试图整理出“好人行为指南”的人当中,埃及僧侣伊瓦格里厄斯·泊恩太格司(Evagrius Ponticus)是第一座“永远的丰碑”。伊瓦格里厄斯生卒于公元四世纪,是当时最重要的神学家。根据历史记载,他不仅学富五车、才高八斗,还非常懂得“因材施教”。“我的读者当中,有一些人特别的单纯(simple-minded)。由于担心伤害到他们的纯洁,我不敢过于详细地描绘各种罪恶的细节”,他曾如是写道。

有关“罪行”,伊瓦格里厄斯用希腊语总结出了“八耻”(无“八荣”)——

“暴食、卖淫/非婚性行为、贪财、傲慢、自伤(因嫉妒他人的美好而引起)、愤怒、自吹自擂、懒惰”

另一位圣徒(“七宗罪”丰碑No.2)约翰·卡西安(John Cassian)在公元五世纪前后将“八耻”翻译成了拉丁文。除了因翻译导致的语义失准,这八项“罪行”仍旧有些粗糙。其中几个似乎有共通之处。进入公元六世纪,另外一座“七宗罪丰碑”就意识到了这个问题。

历史上,教皇格里高利一世(Pope Gregory I)因其宗教著作而闻名,后来的宗教改革派约翰·加尔文(John Calvin,就是加尔文教派的开创者)尊奉他为“历史上最后一个好教皇”。格里高利一世还被称为是音乐、歌手、学生和老师的守护圣徒。经过他的整理,“八耻”基本综合成了我们今天看到的“七宗罪”的形态并流传于世。

七宗罪之但丁《神曲》

在相当长的一段时间里,包括教会在内的整个社会并不尊重例如绘画和雕刻这样的艺术形式,尤其对教会而言,绘画和雕刻的用处只是为了能够让不识字的信徒“感受到主的神圣”。在这样的背景下,“七宗罪”在普通人心里的“阴影面积”很难说有多大。教士自己也没下过地狱,他们的描述能否生动准确地传达出“七宗罪”的中心思想也要打个问号。

电影《七宗罪》之所以没有让摩根·弗里曼坐在图书馆里一路读回中世纪早期的神学著述,就是因为“七宗罪”的“恐怖片潜质”并不是因教皇的归纳总结而诞生的。它最伟大的开掘者,是但丁。

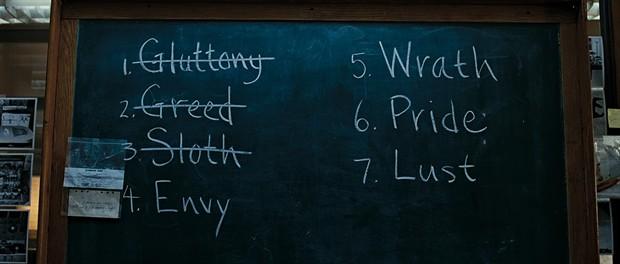

《七宗罪》剧照之《神曲》插图《神曲》的故事里,“七宗罪”的概念在“地狱”和“炼狱”中均有出现。地狱的图景更为恐怖,但并没有严丝合缝地遵循教皇格里高利一世的分类改编:在地狱中死去活不来的灵魂是“行动派”,它们已经在行动上犯下了不可饶恕的罪过,有点万劫不复的味道。

地狱有九层(或“圈”)。第一“圈”留给了那些出生于基督诞生以前、虽然并不信奉上帝、但还称得上正直的人。他们最大的罪过就是生早了。

接下来,但丁和维吉尔的游历才开始进入恐怖环节,依次为:欲望(Lust)、暴食(Gluttony)、贪婪(Greed)、愤怒(Anger)、传谣(Hersey)、暴力(Violence)、欺诈(Fraud)、背叛(Treachery)。在每一个“圈”里,诗人见识到了被神抛弃的人是多么的可怜和绝望。

进入炼狱的山脚,“七宗罪”正式登场。在这里,内心中埋藏着“恶行种子”的灵魂必须经过涤荡,才能跨过天堂的门槛。“炼狱”的感觉有点类似劳动改造:既有“体育课”——傲慢的灵魂需要在肩上背负巨石,譬喻“低下傲慢的头”;也有“思想政治课”——空中随时飘荡着《圣经》的教义。

《七宗罪》中展示的《神曲》中的情节

《神曲》对“罪”的态度,一种比较通俗的解读是和“爱”有关:“七宗罪”可以大体分为“变态的爱恋”(傲慢、嫉妒和愤怒);“缺爱”(懒惰);“过分的爱恋”(贪婪、荒淫和暴食)。

在开发“七宗罪”的恐怖主题方面,《神曲》的伟大之处有二:一是但丁丰富的想像力和语言塑造力;二,《神曲》是用意大利语写的。

教会对艺术的轻视,导致了相当一部分宗教绘画和雕刻作品非常粗糙——反正目的就是让信徒明白《圣经》里说的是什么,反正教会也不承担普及X年义务教育的职责。尽管那些故事翻来覆去讲了几百年,天堂和地狱到底长什么样,恶魔和惩戒有多恐怖,信徒心里依然没有统一且比较直观的感受。

《神曲》出世,算是替教会解决了想像力枯竭的问题。但丁生动的描绘让地狱和惩戒第一次震撼地具形。每一种罪过会受到什么样的刑罚并且其背后逻辑是什么,都在诗中有所展现。而用意大利语创作避免了拉丁语的高高在上,让更多的人有了读懂的可能,客观上起到了加速信息传递的作用。

据记载,《神曲》流传开来后,到教堂去忏悔的人数猛增。

七宗罪 之“罪”如何理解“神的旨意”

如何理解“神的旨意”如果只是活动活动心眼儿,这七件事都算不上罪大恶极,说“deadly”可能有点危言耸听(前提是,没有冷血杀手因为鄙视你赖床或者贪看小鲜肉而到了想弄死你的地步……)。之所以说这七种状态是“罪”,是源于“更深的罪恶”可能潜藏其中。

在宗教语境下,罪(sin)一般指违背“神的旨意”。但神的旨意具体是什么,除去各派经典中已经明说了的,还有相当一部分来自信徒的总结。问题在于,不同的人往往会有不同的理解,而差异除了造成分歧之外,还会给灾难留下可乘之机。

电影中展现的“七宗罪”之GLUTTONY(暴食) GREED(贪婪) PRIDE(傲慢)LUST(荒淫)

尽管电影中展现的“七宗罪”看上去十恶不赦,但在神学语境下,它们还没有构成符合“大罪”(Mortal sins)的“要件”。罗马天主教的神学释义中,“大罪”需要满足如下三个条件:

1.“罪”的情节必须是极其严重的;

2. 犯“罪”者在犯“罪”时必须意识到ta的所为是“罪”而且会产生严重后果;

3. ta在犯“罪”的时候必须是完全出于自愿、蓄意。

有关“情节极其严重”,一种标准是“十诫”,并对应耶稣在《新约》中所说的话:

“不可杀人,不可奸淫,不可偷盗,不可做假见证,不可欺诈,应孝敬你的父母” —— 《马可福音》 10:19

但是,只要是不同的人在解读,差异就一定存在。在最严格的定义中,“非婚性生活”和“与五姑娘交欢”都是“大罪”。

相应的,有“大罪”,就有“小罪”(术语为“Venial sins”)。与“大罪”不同,“小罪”意指“可赎的罪过”。但纵然是罄竹难书的“大罪”,也并非没得救。这种情况可类比“放下屠刀,立地成佛”,只要诚心悔罪,天堂的大门永远为你敞开。正是因为文本解读给赎罪留下了种种“想像空间”,才让中世纪教会有了卖“赎罪卷”赚钱的理论依据。

理解“罪”的内涵,还可以通过对“德行”进行分析。虽然没有“八耻八荣”,但“七罪七德”确有其文:

Chastity“守贞”对应“荒淫”

Temperance“自控”对应“暴食”

Charity “施舍”对应“贪婪”

Diligence“勤勉”对应“懒惰”

Patience“耐心”对应“暴怒”

Kindness“善良”对应“嫉妒”

Humility“谦卑”对应“傲慢”

七宗罪 之“罪”为何印上罪的“标签”

城市—罪恶丛生之地“你去哪儿?”“远远地离开这儿。”跳上出租车的萨莫森警官告诉司机,他只想把那一条条肮脏、堕落、浑噩的街道甩在身后。

即将退休的萨莫森警官(摩根·弗里曼 饰)

这是黑色电影(Film Noir)对都市的惯常描绘:阴暗的光线,拥挤的构图以及晃动不定的镜头移动,似乎把一切可能的美好全部挤出了画面。

我们之所以乐于说城市“冰冷”,是因为城市的存在和设计是以效率最大化为前提的。不同于自然村镇布局存在随机性,城市一定要尽可能优化配置资源。尽管经济也要以人性为出发点,但在处理人和人的关系时,城市化考虑的是如何将每一个人的功能嵌入城市的整体运转当中。久而久之,人的经济价值过于突出,其他内涵被弱化。金钱至上并不仅仅因为贪婪,也因为它的直接和简单。

通过对画面的阴暗处理,黑色电影会有意无意地把城市的糟粕当作理所当然,作为电影情节的背景,来证明“罪恶”发生的合理性:如此不堪的世界里,还有什么腐朽是不可能存在的?这也是《七宗罪》的画面逻辑。城市不天然导致罪恶丛生,但城市的生活密度很容易放大罪恶存在的“阴影面积”,因此凑齐“七宗罪”就易如反掌。最后得出信仰枯竭的结论也就不足为奇了。

《七宗罪》剧照但是,除了借用了“七宗罪”作为谋杀的出发点和落脚点之外,电影《七宗罪》在宗教和城市的关系上着墨不多。大都会的荒淫无度是信仰缺失的结果吗?至少我们并没有在电影中看到类似破败的教堂或残缺的《圣经》这样明显的提示。信仰缺失是存在的,只不过并不完全对上帝而言。

《七宗罪》之“恶”知识——罪恶因为无知

在这里,观众看到了犹如天上繁星般的灯光,配乐是巴赫的《G弦上的咏叹调》。整个画面庄严、肃穆,与街道上的丑恶形成了鲜明的对比——如博尔赫斯所说,“如果有天堂,天堂应该是图书馆的样子。”

《七宗罪》剧照之图书馆但是,“天堂”的守夜人却在忙于打牌,无视书本和知识,这让老警探感到不能理解:“绅士们,我从来就搞不懂,书籍知识近在咫尺,可你们却宁愿打牌。”

让这个城市开始陷入万劫不复的并不是不敬神,而是无知(当然,有人会说这是一枚硬币的两面)。

在电影里,知识代表的是秩序和严谨。萨莫森警官整洁的作风(参看影片开头)和“新来的小子”一副邋邋遢遢的样子,分别代表了两种生活内涵。电影对待这种反差的态度在调查开始时就已一目了然:老人在《神曲》和《失乐园》中寻找答案时,年轻人却只能通过看小人书来弥补教育欠缺。

所有那些犯下“七宗罪”的人,他们的生活是空虚的,在知识没能占领的空间里,种种“过分的情绪”(passion)便趁虚而入,这也正是僧侣伊瓦格里厄斯所批判的,也是《箴言》中一再强调避免愚蠢的原因。

《七宗罪》剧照在“激情燃烧的日子”里,知识是解毒剂。诱惑导致激情,激情燃烧生命。知识则可以帮助人们掌控自己的行为,避免激情的伤害。电影情节也告诉我们,只有顺着知识和逻辑,凶手身份才有大白天下的可能。托马斯·阿奎那所推崇的“谨慎”和“自控”与此不谋而合。

问题是,当阿奎那将“德行”分为“重要的”和“神学的”两类、并把“爱”和“希望”归于后者时,他或许意识到了仅凭知识并不足以让人理解这两种情感应该如何表达。凶手同样博闻强识,但知识让他成为了愤世嫉俗的冷血杀手;老警探是知识的追随者,但对知识的敬畏将他推向了避世,直到新人的话感染了他。

《七宗罪》之“恶”当事情超越理智范畴

为了拍摄一部好电影,演员、剧组人员“遭罪”都是在所难免的,只不过这部作品在让演员遭罪的部分上做的尤为“出色”。

1. 布拉德·皮特在拍摄雨中追逐凶手的一场戏时发生意外,由于从楼上跌落而导致左边胳膊结结实实地卡在了一辆车的挡风玻璃里,因此必须接受手术。剧本虽然也涉及了让皮特负伤的戏份,但是没有安排在他的胳膊上。既然“上帝如此安排”,导演也只能将错就错,让皮特端着伤了的胳膊继续拍。

2. 鲍勃·马克(Bob Mack)扮演的是“七宗罪”中“暴食”的受害人。为了让画面更恶心一些,几袋子活蟑螂被倒在了“犯罪现场”。由于没人能够掌握蟑螂的行动路线,所以马克用填充物挡住了鼻子和耳朵,防止蟑螂爬进去。不过蟑螂们还是找到了可以栖身的“漏洞”——他的内裤里。

3.基恩·波克曼(Gene Borkan)的角色是“贪婪”的受害者。在凶杀现场,他只穿着一条内裤戳在“血泊”中。这一场戏大概用了两加仑人造血,又黏又稠,全部糊在了基恩身上,导致拍摄结束的时候他的膝盖被粘在了地板上站不起来。

大卫·芬奇与演员们的片场照4. 另外一位因为角色而受罪的还有迈克尔·瑞德·麦基(Michael Reid MacKay)。他饰演的是Sloth(懒惰)的受害人。这个角色没什么台词,最重要的就是瘦。试镜结束后,大卫·芬奇已经决定把这个角色交给麦基——因为他本来就不胖(96磅,差不多90斤)——但导演随口玩笑着说,你要是能再瘦6磅就好了。不料他真的照做了。在片场,为了突出“懒惰”的效果,单化妆就持续了14个小时。

5. 勒兰德·奥瑟扮演的是那个被人拿枪抵着与妓女交合的小个子。为了演好在警局里受审的一场戏,他刻意加快了自己的呼吸速度,来表现上气不接下气的感觉;至于如何突出角色疯癫歇斯底里的状态,他选择了连续熬夜不睡觉。

6. 除了演员之外,遭罪的还有剧组人员。在凶手公寓里搜查时,警探们“发现”了很多奇奇怪怪的书记和笔记,这些都是道具组专门为电影制作的。当老警探萨莫森说,警察可能需要用两个月的时间来读完这些笔记时,他并没有信口胡言,因为完成所有这些“作品”恰好耗时两个月,开销一万五千美元。

7. 编剧安德鲁·凯文·沃克的遭罪是在影片开拍前。在《七宗罪》问世之前,他的名字在好莱坞名不见经传。据说,为了能把《七宗罪》推销出去,安德鲁搜集了好莱坞所有犯罪片编剧的经纪人的电话,挨家挨户地毛遂自荐。另外,他还是本片的第一具“尸体”:在影片开头,和“七宗罪”连环谋杀无关的那桩“冲动杀人案”的受害者。

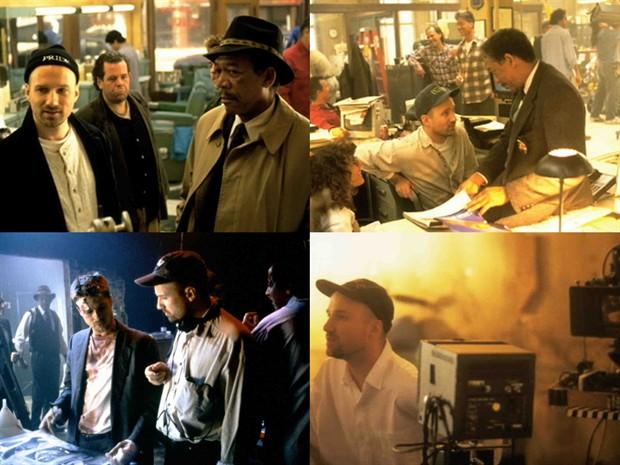

被保密的明星凯文·史派西在影片最后给观众带来了震撼

8. 当然,也有演员因为角色而少受罪的。影片首映前,凯文·史派西提出,不能让自己的名字和角色出现在除了片尾之外的任何地方,因为只有这样才能给观众一种“惊喜”,导演同意了。对于史派西而言,虽然影片面世前自己一直“默默无闻”,但这样为他省去了四处奔波跑首映式的“罪”。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映