小镇青年不配看《地球最后的夜晚》?

2019-01-02 14:49:16来源:时光网

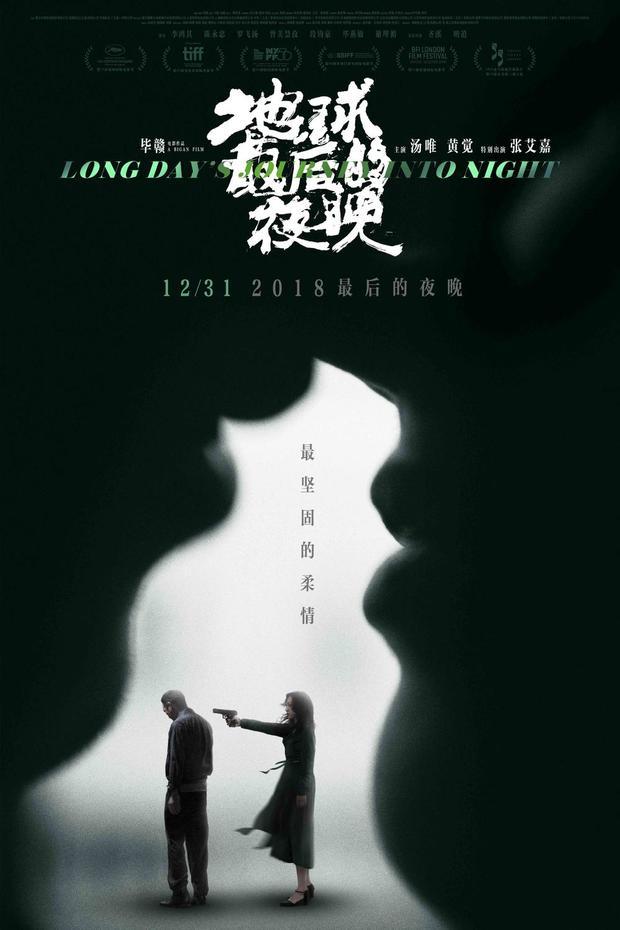

在去年10月《地球最后的夜晚》定档发布会上,谈及电影为何定档2018年最后一天,导演

毕赣表示:“宣传问我定什么日子,我说最后的夜晚,又有绝望又有希望,元旦很惨烈,看第二天我们能不能活下来。”当时在台下发笑的很多人应该没想到,这部小众文艺片居然活得不错,除了“错位营销”带来的巨大争议以及观众“泄愤式”的打低分。

2016年情人节上映的《奔爱》,首日票房3608万,次日票房404万,创造了内地影史88.8%的首次日票房跌幅纪录。而今这一纪录被《地球最后的夜晚》打破,该片借助各大电影节的奖项加持与下沉到三四线城市的“末日营销”,预售即破亿,上映首日票房高达2.64亿,但元旦当天1130万的成绩却形成天壤之别,跌幅近96%。

一位影迷评论道:“老百姓真的苦,自己掏钱买票看电影,看睡着了还要被文艺青年骑在头上骂说:这种梦不是你们抖音用户看的。”一语戳破玄机。但记者想就此话题采访《地球最后的夜晚》宣传方时,对方表示公司已经放假,不便接受采访。

记者亲历小城市观影:不是离场就是睡着

影片预售过亿,成功下沉至四五线城市。那么在小城市看《地球最后的夜晚》是什么体验?下面是一位记者的亲身体验:

12月31日,我在三线小城河北衡水和观众见证了一场《地球最后的夜晚》跨年专场,预售非常火爆,提前一周想买预售票,但只能买到影厅第二排的票了。当晚这个设施破旧的小影院,足足排了五场《地球最后的夜晚》,而且场场爆满,进场前大厅里人声鼎沸,十分热闹。

来看跨年专场的大多是当地的年轻人,小情侣小夫妻比较多,更奇葩的是还有全家带孩子来的,估计这些观众大部分都不了解毕赣导演,甚至也不太了解这部电影,只是单纯因为想参加个跨年活动,因为小城的娱乐活动太匮乏了。

电影刚开始放映,好几个不足10岁的孩子就没完没了地吵,因为不仅孩子看不懂,家长也同样看不懂。在影片中间出现片名之前,已经有陆陆续续三分之一的观众提前退场,退场也是会传染的,身边的人都走了,自己也会忍不住想走。

观众中睡着的不少,看手机的更多,坐在我身边的一位30岁左右的女性观众,应该是和孩子、老公一起来看电影的,她全程一直在刷手机,可以看出电影丝毫无法引起她的兴趣。电影结束后,我后排的观众连连说了三遍,看不懂看不懂看不懂。

一句话总结:这片子对于非艺术片观影群体是灾难,对于真正的艺术片观影群体是个更大的灾难!(看到不止一个小孩进场,真是心里一紧......)

艺术片如何面对观众?

“但是如果在普通院线上映,那么营销应该照顾到大部分商业片受众,如果把曲高和寡的艺术片宣传成爱情片,打通俗话题,让观众觉得被骗的话,那最终会跌落神坛,以后艺术片的营销、包括再想吸引普通观众会更难。”

简而言之,余泳认为艺术片其实面临着一种矛盾:一方面需要赚钱,以后才能找到投资;另一方面,采取“错位营销”,把观众“骗”进影院的做法,是杀鸡取卵的行为,无益于艺术片市场的长远发展。

导演毕赣和制片人李迅在导演毕赣看来,他的电影可能给从未接触过文艺片的小镇青年“多一种选择”,为他们创造了多一种“观影经验”,是有意义的事情。

此前在一场沙龙活动上有人问道:“跟普通的文艺片不一样,《地球最后的夜晚》营销成功,观影人群已经下沉到三四线城市,会不会担心观众看完后心里有落差?怎么看待文艺片用下沉的方式去打一个不属于文艺片受众的点?”

毕赣反问:四五线城市的人难道就不应该看文艺片吗?“我从来不那么认为,虽然我也不认为他们一定会喜欢我的电影。我觉得这是一个有趣的时刻,以前没有过,以后可能也不会再有,这是一部非常艺术化的电影。我的宣发的同事不偷不抢,靠自己的能力,靠自己的知识做一件事情,我没觉得他们有任何过错,我非常尊重他们,我甚至为了尊重他们,我可以为他们来做宣传,因为我不喜欢做宣传。”

“他们都是很让我敬佩的人,跟我在做电影的时候一样,他们用这样的方式,这是一种缘分,真不知道他们有这个能力让大家共情,如果他们有这样的能力,其他的宣传公司早就做了,为什么没有做呢?缘分没有到吧。这一刻大家去享受它,结果当然知道,很多人可能看不懂、不喜欢。但现在多了一种选择的机会,所以我觉得特别有趣,是值得纪念的一刻。”

毕赣接着解释道:“从此他们的观影经验里多了一部电影,可能很难理解,就像看一幅绘画,等他们的生命经验发生改变以后,他们肯定不会想起其他的电影,肯定会想起我的电影,因为我的电影是珍贵的电影。”

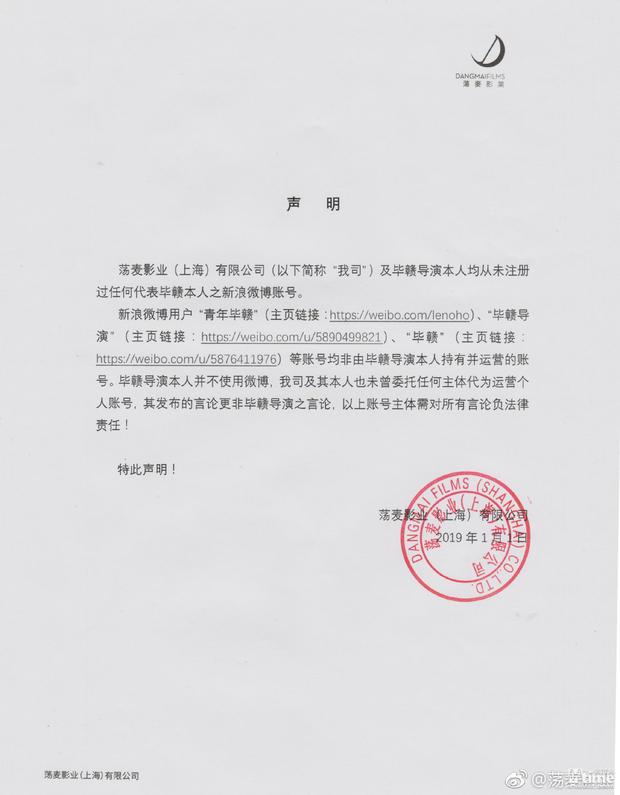

毕赣的公司“荡麦影业”针对微博假账号发布声明

所谓人红是非多,近期,《地球最后的夜晚》关闭退票通道、部分观众质疑其存在幽灵场、“假毕赣”微博怼网友等电影外的争论不绝于耳,反而让一部文艺作品失去了与观众正常交流的机会。电影上映第二天影院也非常“配合”,迅速撤掉排片,突出了利润引导下的电影市场属性。

另外值得注意的是,对于一部艺术片来说,《地球最后的夜晚》超支的预算,也促使它不得不在市场上放手一搏。影片预算高达6000万,除了必要的支出外,毕赣本人和幕后团队的不成熟也负很大责任。在接受采访时,毕赣表示,拍这部电影之前,他连监视器都不会看。因此他一边拍摄,一边学习“工业化”的电影制作方式,为此“交了不少学费”。而投资人对此并没有提出异议,在几次关键时刻都决定支持他。制片人单佐龙在一篇自述文章中也写到了因“预算设计不合理,制片筹备不充分”,而导致的曲折过程。影片一度停拍,“不得不从外地调配和从本地招募近百名临时工人,加班加点开工干活”, “制作预算开始滑向极不可知的方向”。在仓促杀青后,因对素材不满意,又进行第二轮融资,从国外请到人才,艰难地将四散的主演重聚,才完成了影片。

艺术片营销是世界性难题:成功案例——《性、谎言和录像带》

事实上,艺术片的营销是世界性的难题,好莱坞也为此伤透脑筋。为了将艺术片推向市场,他们也时常要采取冒险的手法。而结果,有的成功,有的失败。

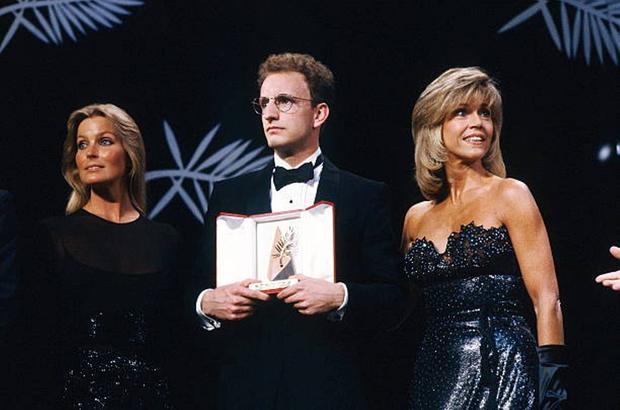

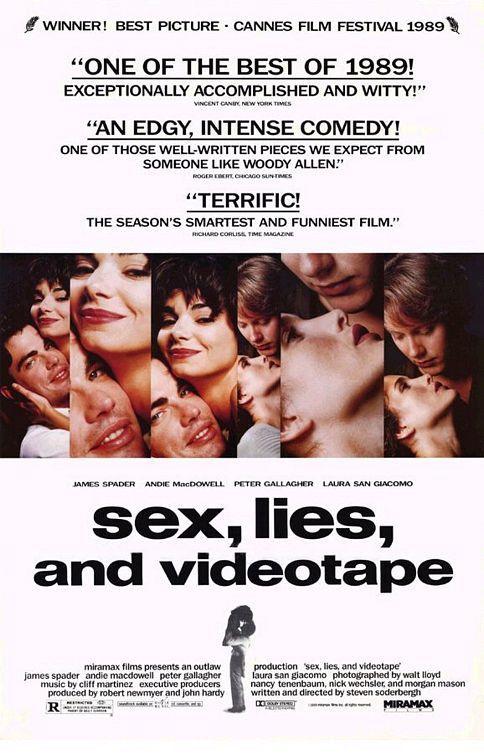

论成功的案例,不得不说起1989年史蒂文·索德伯格导演作品《性、谎言和录像带》,该作品拿下当年的戛纳金棕榈大奖;同时也获得巨大的商业成功,以110万美元成本,在北美拿下2470万美元票房;这一回报率甚至超越了同年上映的蒂姆·伯顿《蝙蝠侠》。(3500万美元成本,北美票房2.5亿美元)

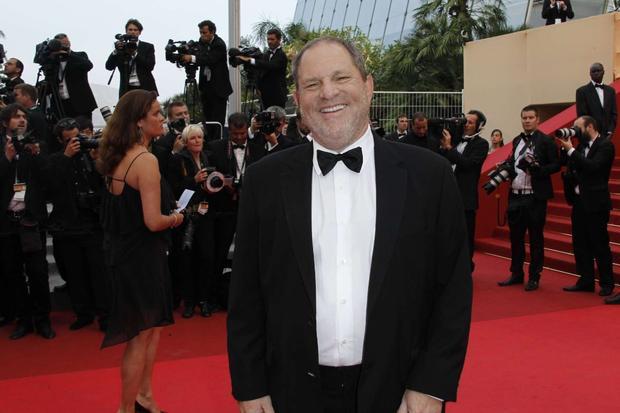

哈维韦恩斯坦。米拉麦克斯创始人之一,曾经艺术电影界的巨头负责发行该片的,是当时艺术电影界的巨擘米拉麦克斯影业。(如今已经物是人非,创始人之一的哈维·韦恩斯坦因性侵丑闻声名狼藉)在当时艺术片和制片厂电影系统泾渭分明的环境下,米拉麦克斯的目标是模糊这一界限。

与《地球最后的夜晚》一样,影片上映几个月前,《性、谎言和录像带》先亮相了戛纳电影节。而且跟《地球最后的夜晚》一样,影片被踢出了主竞赛单元,安排进号称更加开放多元的导演双周单元——其实就是落选主竞赛的候补。

1989年,26岁的索德伯格(一脸懵逼地)拿下金棕榈。简·方达和波·德瑞克为他颁奖但是索德伯格比毕赣运气好,最后一分钟,一部主竞赛单元的影片退出,《性、谎言和录像带》填补空缺。因为是替补身份,索德伯格内心觉得自己仿佛后妈生的,预感会遭到评委的抵触,甚至有点不愿意继续参赛。戛纳放映后,反馈并不差,影评家们预测电影有望拿下最佳摄影。出人意料,最终拿下的是金棕榈大奖。那时候索德伯格26岁,比毕赣还小2岁。

戛纳的胜利意味着已经抓住了艺术片观众群体,金棕榈是艺术电影界的最高荣誉。接下来,米拉麦克斯想找到一件致命的法宝,将影片推向更广阔的市场。在《性、谎言和录像带》中,这个法宝就是“性、性、性”。

“这是喜欢盘剥的米拉麦克斯的惯用伎俩,他们暗示录像带是指家庭*片,以此来逗弄人们的欲望。他们这样做已经越轨了。”当时一位艺术电影界人士这样评价。

《性、谎言与录像带》预告片韦恩斯坦兄弟不想管导演的看法,力图全权掌控影片的市场营销策略。当时索德伯格先按照自己意愿剪了一般预告片,哈维·韦恩斯坦看过之后,不留情地称之为“艺术片的死亡”。双方差点要打起来,最终保留了米拉麦克斯的结构,再加上索德伯格的某些段落选择。

除了预告片,影片在海报设计上也费了心思。海报用了5张一对男女互相拥抱亲吻的照片,充满情欲的挑逗意味。海报最上面,写明“金棕榈”获奖影片——将艺术片观众拉进影院。下面3条来自影评家,“1989年最棒的电影之一”,“尖锐、激烈的喜剧片”,“棒呆了”——“优秀的喜剧片”是海报向一般观众群体灌输的印象,力图将大众、尤其是放暑假中的年轻人(影片刻意安排在北美8月暑期档上映)拉进影院。

海报同样花了心思也是从这部电影开始,哈维开始在电视上投放广告。米拉麦克斯在印刷和广告费上花了250万美元,可谓为宣传下了血本。

不过与《地球最后的夜晚》不一样,米拉麦克斯选择了长线扩映策略——能做到这一点的前提是电影本身足够好。影片先在纽约和洛杉矶的4块银幕上映,等口碑发酵后,两周之后扩映到全国约500块屏幕。它不仅在传统的艺术院线上映,更大举进军到主流商业院线。

最终这些努力没有白费,《性、谎言和录像带》的商业成功成为艺术片营销史上的里程碑。索德伯格身价大涨,成为无数有志青年的偶像;米拉麦克斯在艺术电影界的地位进一步巩固。

艺术片营销是世界性难题:失败案例——《母亲!》

论失败的案例,也有不少。比较近期的,比如达伦·阿罗诺夫斯基导演、“大表姐”詹妮弗·劳伦斯主演的《母亲!》。影片在威尼斯和多伦多电影节上映时获得媒体好评,烂番茄新鲜度一度达到100%,但是普通观众丝毫不待见这部影片。

影片在北美院线上映后,CinemaScore统计观众口碑为极其罕见的F。CinemaScore的打分是从A-F,A代表非常好,F代表特别差/不应该拍本片。

《母亲》预告片观众口碑和影评人口碑出现如此悬殊的差异,一时间也惹起不少争议。一位评分网站从业人员分析说:“预告片非常奇怪而且故意把影片描绘得模棱两可,这可能导致观众获得与预期不符的观影体验,从而给它极低的分数。”

影片的前期物料,给观众的印象是一部暴烈的恐怖片。而实际上,影片充斥着各种寓言意象,传达的寓意庞大而晦涩,看完后观众普遍摸不着头脑。

最后,回到《地球最后的夜晚》营销争议上来。针对这次的事件,有人唾弃宣传方手段太过卑劣,以欺瞒的手法误导观众,第二天票房断崖式下滑、评分网站评价下跌都是“罪有应得”;

也有人认为跟风买票的观众自身应该反思,在这个信息透明的互联网时代,只要稍微花一点心思,就能从已有信息中做出对影片定位的判断。盲目跟风的观众,是为自己的懒惰买单。

当这一切已成过去式,其实孰是孰非已无大意义,更重要的是,争议事件背后暴露的真正问题,它带给我们思考,给后人提供借鉴。正如《后来的我们》退票风波,暴露的是售票平台和出品方是同一主体时带来的隐患;《爱情公寓》暴露的是对IP的过度依赖和恶性消耗;《地球最后的夜晚》让我们思考艺术电影的生存之道。

希望中国艺术电影越来越好。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映