好莱坞黄金时代在中国:华夏儿女情迷"西洋镜"

2012-05-17 14:39:15来源:时光网

19世纪末,电影传入中国,这一被称作“西洋影戏”、“西洋镜”的舶来洋物,在经过最初十几年的水土不服、适应调整后,很快便在中国城市风靡开来,看电影成为深受国人欢迎的娱乐方式,而中国电影在这几十年间也是从无到有,自星星之火燎原出一个黄金时代。这一切,离不开好莱坞电影的传播和流行,尤其是民国最后20年正逢好莱坞黄金年代,各国电影精英加入好莱坞团队,让这个世界电影中心焕发前所未有的创作活力,也完成了对中国电影的启蒙,无数电影人在黑暗中研读卓别林或刘别谦,在照搬、模仿和借鉴中,搭建出中国电影姹紫嫣红的时代。

好莱坞电影在中国的流行,是中国电影的源头,也是城市文明的先导,它与西方人的洋行、舞厅、咖啡馆、夜总会一并造就了一个时代的文化:车水马龙、歌声舞影、风华绰约,这些华丽时分,戏院外人头攒动,好莱坞电影和十里洋场夜总会的上海爵士一样流行,它制造出的虚假与梦幻,和那些靡靡之音一样,让水深火热中的国人忘了伤和痛。曾任中共中央总书记的江泽民当时仍是个少年,多年后他亦曾表示自己是好莱坞电影的影迷,那些景光,种种难忘和不舍。

尽管好莱坞女星贝蒂·戴维斯不承认有什么“黄金时代”,但她所处的无疑就是美国电影无与伦比的年代,各种风华绝代与倾国倾城,伴着各种才华横溢,荡漾在各大摄影棚的水银灯下。哪管的上什么经济危机的严寒,好莱坞电影在全球激烈兜卖,在中国开辟了一个巨大的卖场,也让封闭多年的国人一睹西方先进文化的风采。大洋两岸,两个电影的黄金时代交相呼应,这段美好时光短暂而可贵。如今,在好莱坞大片压境的形势下,重温黄金时代好莱坞电影在中国的往事,似乎别有一番滋味。

“西洋镜”风靡华夏:中国是好莱坞电影的大卖场

《出水芙蓉》是抗战胜利后在中国极受欢迎的一部好莱坞电影,女演员的泳装造型引得无数观众争相观看。

--好莱坞黄金时代在中国--华夏儿女情谜“西洋镜”:民国是好莱坞电影的大卖场

十里洋场,风华载物,上海是好莱坞电影输入中国的第一个码头。1897年9月5日上海出版的《游戏报》第74号上,刊登了一篇《观美国影戏记》的文章,这是目前已知的中国发表最早的观影文章,确切表明好莱坞电影已在中国传播百年。

民国期间,好莱坞制作人往返不断,在中国设立办事处,让电影的传播源源不绝,即使这些电影的意识形态和国人的古朴道德观相左,得到了不少负面评价,却仍就深受欢迎,在市场上占据了上风。1930之后,好莱坞电影进入黄金时代,在中国市场更是占据十之八九,考虑到战乱影响,民国最后20年间每年好莱坞电影进口数量亦能达到200部,输入总量超过4000部。而整个中国(不包括香港),从1905年的《定军山》开始,一直到1949年解放前,制作上映的电影也只有1600部上下。

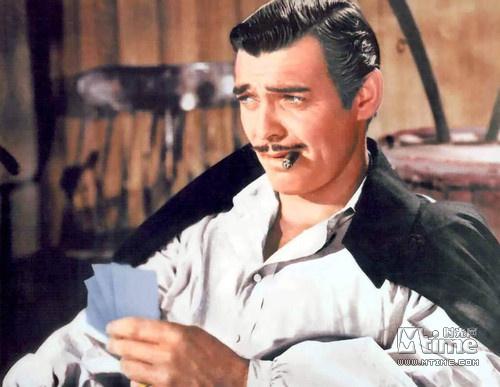

黄金时代的巨星克拉克·盖博不仅在美国迷倒万千女影迷,在中国同样也是

市场倾覆,好莱坞电影占据了绝对统治地位,不管北京、天津、上海、广州,每个戏院里都有香车美女的电影广告,哪怕票价曾一度达到国片的十倍,价值一块银元、一袋米,仍有无数人趋之若鹜,要一睹埃丝特·威廉斯在《出水芙蓉》中的一身泳装。这段时间,不少好莱坞明星出访中国,玛丽·碧克馥和道格拉斯·范朋克夫妇在1929年乘豪华游轮抵达上海,在吴淞码头受到5000多名中国影迷的欢迎。他们在上海出席明星公司组织的茶话会,许多艺人表达了对他们的倾慕,明星公司的当家花旦胡蝶就曾问碧克馥“如何成为一名伟大的演员”,那个时期,她们表演时的慵懒和奢华做派都是模仿的产物。

中国最早的电影期刊是1921年创刊的《影戏丛报》,只很粗办过一期石印版,内容全部是关于好莱坞电影。1938年,一本取名《好莱坞》的杂志在上海面市,三年里共出版130期,主要报道好莱坞电影的最新动态,文图资料全部根据好莱坞出版物编译而成,是当时国民了解好莱坞电影的最佳读物。一时间知识分子和学生对好莱坞明星的崇拜成为一种现象,对坐交谈,言语里总离不开罗伯特·泰勒、克拉克·盖博、贝蒂·戴维斯……

电影照进现实:好莱坞塑造中国人的现代观念

费雯·丽主演的《魂断蓝桥》在好莱坞无甚大名,但40年代在中国上映后却非常受欢迎,比之《乱世佳人》有过之而无不及。

--好莱坞黄金时代在中国--电影照进现实:好莱坞塑造中国人的现代观念

民国时期,明星梦、小资生活、咖啡馆、夜总会、酒吧……这些东西统统经过好莱坞电影,成为资产阶级文化的传声筒。好莱坞电影已经“取代了传教士、教育家、炮舰、商人和英语文学,成为中国学习西方工业社会文化和生活方式的最为重要途径”。有闲有钱人都在这种境况下投资电影,上海三大亨之一的黄金荣组建“艺华”电影公司,有当时最广阔、最完美的片场,卜万苍、史东山、岳枫(后成为邵氏名导)等导演都曾被招致麾下,拍摄了《中国海的怒潮》、《烈焰》等6部电影。

欧美文化的风雨浸染下,好莱坞电影冲击着人们的生活方式与价值观,女明星不再以露为羞赧,纷纷换上好莱坞式的泳装,在那时已经足够成为一场革命。视觉解放之余,它亦影响到婚姻观念,30年代著名女星黎灼灼和男朋友张翼分手,对媒体报界坦诚张不及洋人浪漫,一种新的恋爱观和性道德在此时已经得到广为接受。当时一本女性杂志发起的读者调查显示,最受女性读者渴望的男人品质有二:健美和浪漫,这本非传统中国女性择偶标准,此时妇女以此二条作为男性的判断,与好莱坞电影的灌输密不可分。妇女解放更成为当时的重要思潮,蔡楚生为此拍摄了《新女性》,成为民国女性寻求自主的独立宣言。

对中国观众来说,黄金时代的金发女郎是性感的代名词。

(图为30年代好莱坞女星珍·哈露)

即使十里洋场的舞女,纵是出身贫寒,背后有阮玲玉在《香海雪》中躺在雪地里的凄凉,表面上也总是靓丽销魂。大上海的服务业因此迈上一个台阶,许多夜总会宣传他们的小姐有梅蕙丝型的(Mae West,30年代性感明星),也有珍·哈露型的(Jean Harlow,当时的美艳巨星),这些女星已经成为他们眼中“肉感”的代名词,亦可窥见好莱坞电影影响社会之深。追星已成为这个时代的风潮,无论道格拉斯·范朋克还是卓别林夫妇来访,一经上海报刊报道,就是全城涌动的大事件,吴淞码头,每个人都想一窥好莱坞巨星的风采。

在模仿中成长:好莱坞是中国电影的老师

“刘别谦”(Lubitsch)这一非常中国化的一名显示出中国观众对这位黄金时代大导演的喜爱,当时很多中国导演都从刘别谦的电影中学习到了喜剧的表现技艺。

(图为刘别谦作品《夫妇之道》海报)

--好莱坞黄金时代在中国--在模仿中成长:好莱坞是中国电影的老师

20世纪上半夜,中国电影人在电影道路上的进步与成长,很大程度上是从好莱坞电影中汲取有关电影技艺方面的养分,即使身为左翼人士的夏衍也表示“美国电影是中国电影的第一个老师”,电影人在那个年代拿着手电筒和笔记本在上海戏院里观摩好莱坞电影。吴永刚说“20年代中叶,我看了不少美国默片,不少荒诞无聊,也有许多优秀的,也有许多优秀的,它们的情节、画面,演员的独特表演、导演的手法都留下了极深的印象,至今未能忘却”。

好莱坞电影文化全方位向中国影坛渗透,1922年张石川的明星电影公司出品的第一部短片《滑稽大王游沪记》就明显在模仿卓别林,演员竭力模仿卓别林的动作,引人发笑。这样的模仿在之后层出不穷,即使蔡楚生这位没有留洋经历的学徒执导,韩兰根与殷秀岑这对胖瘦搭档合作的《渔光曲》,完全借鉴当年好莱坞著名喜剧组合“劳拉与哈代”的表演模式。至于童星陈娟娟主演的《中国白雪公主》,几乎就是秀兰·邓波儿《小公主》的翻版。此外,卓别林的《巴黎一妇人》启发了郑正秋的《上海一妇人》,而刘别谦的《循环夫妻》、《母女争宠》则引发了都市婚姻题材的热潮,任矜萍的《新人的家庭》、朱瘦菊的《连环债》等在叙事上都对《循环夫妻》有所借鉴,洪深、陆洁和史东山都被舆论认为有刘别谦之风范。

卓别林的喜剧在中国很受欢迎,同样也被很多中国电影人模仿

在好莱坞电影的影响下,有一批人出国攻读电影专业,最早的是程树仁,在1912年进入美国哥伦比亚大学电影科,1922年回国即首创了好莱坞电影打中文字幕的先例,首部中文字幕电影《莲花女》即由他翻译。到1927年,电影界归国的留学生超过30人,成为当时华语电影的弄潮儿,最有代表性的是孙瑜,他在看了格里菲斯、卓别林的电影后决心学习电影艺术,出国就读美国威斯康星大学文学系、纽约摄影学院,学习了摄影、洗印、剪辑、化妆等技术,并钻研导演和分镜头技术。这些积累,让他回国后很快成为联华公司的骨干。

师夷长技,中国电影在好莱坞电影的借鉴和研究中百花齐放,试制侦探片、爱情片、喜剧片等种种类型,1931年张石川执导、胡蝶主演的《歌女红牡丹》是中国第一部有声电影,用最早的蜡盘配音方式,开辟了一个新的时代,周璇、白光等人纷纷敞开歌喉,如怨如慕、如泣如诉的上海爵士流淌在电影间,这些独特风情的歌唱片,仍然是好莱坞歌舞片的一个变种。第二代导演桑弧则和著名女作家张爱玲合作,拍摄的《太太万岁》充分运用好莱坞矛盾式的叙述方法,流畅的节奏和好莱坞风格的配乐来讲述东方家庭故事,很多技巧亦是借鉴了弗兰克·卡普拉的《浮生若梦》等电影。

共度辉煌岁月:两个电影的黄金时代

三四十年代,中国电影与好莱坞一样,也处于一个黄金时期,诞生了无数的传奇影人与经典佳作。图为阮玲玉1934年主演《神女》剧照,此片被公认为中国艺术水准最高的无声电影,没有之一

--好莱坞黄金时代在中国--共度辉煌岁月:两个电影的黄金时代

无独有偶,好莱坞电影的黄金时代,正是中国电影最繁华奢靡的岁月,也是中国电影的黄金时代。第一代和第二代电影人,或者学徒出身,或留洋归来,载着那激情澎湃,投入到那异彩纷呈的创作中,开启了中国电影最为光彩照人的三十年。张石川主张娱乐至上,郑正秋主张寓教于乐,但不管何种思维,都无法摆脱好莱坞模式的影响。罗明佑这位中华电影的推手喊出“提倡艺术,宣扬文化,启发民智,挽救影业”的口号,组建联华电影公司,广罗人才,黎民伟这位香港电影的奠基人也毅然北上。在他们求贤若渴的网罗下,朱石麟、孙瑜、卜万仓、吴永刚、费穆等导演纷纷上位。

蔡楚生的创作始终实践着他“以最低限度要做到反映下层社会痛苦”的诺言,他的电影言说更多的是这个浮华世界的爱与伤,那部《一江春水向东流》和史东山的《八千里路云和月》,一个展示社会底层的绝望,一个批判上流社会的虚伪,成为一时的“双壁”,发人警醒。而吴永刚的《神女》更是杰作中的杰作,在圆熟的技巧中道尽一个女人生活、事业中的苦难,阮玲玉的深沉表演,传递出“于无声处听惊雷”的力量,代表了中国默片时期最高成就。在技巧上,它既有卓别林式的情绪表达,也有德裔好莱坞导演“表现主义”的映像风格,中国老电影建构在好莱坞电影的基石上,实现了同一时期的自我繁荣。

《火烧红莲寺》系列是中国武侠电影的先驱,后来因在"怪力乱神"的道路上越走越远而遭禁

和好莱坞豪放的西部片对应的是中国武侠片,这一中华仅有的类型片在这个年代萌生,当年还名为“天一”的邵氏拍摄了《女侠李飞飞》,虽是古典戏曲结构,却是中国武侠电影的开端,此时的邵氏绝没想到,日后他们将会在东方明珠的清水湾片场缔造一个武侠电影的王国。那时最为代表性的武侠片是《火烧红莲寺》,反反复复拍了十八部,剑光斗法、隐形遁迹、空中飞行、口吐飞剑、掌心发雷等种种绝技层出不穷,终于被冠上怪力乱神的恶名而遭禁。

有人学习好莱坞,也有人走与好莱坞不同的道路。费穆、沈浮、郑君里等导演就在在模仿成风的年代果断反对好莱坞的文化与观念表达,并创造了一种不同于好莱坞电影的美学。尤其以费穆这个中国式的知识分子为代表,他在1948年拍摄的《小城之春》叙事极其简洁写意,也没有苦大仇深或皆大欢喜的结尾,真正触发了一种中国式的表达。那时的中国影坛,还出现了金焰、胡蝶、阮玲玉、王人美、黎莉莉、赵丹、白杨、白光、周璇等风华绝代的明星。这样的繁华,在之后的中国内地再没出现过。

审查与禁映:暴力、色情、辱华引众怒

好莱坞电影中暴力、色情元素在中国常招致舆论猛烈抨击,甚至遭受禁映的处罚

--好莱坞黄金时代在中国--审查与禁映:暴力、色情、辱华引众怒

好莱坞电影并不完全意味着进步,强盗、暴徒、黑社会,作奸犯科、谋财害命、杀人越货等行径跃然银幕之上,挑战者三纲五常的中华伦理。上海屡屡出现绑票、杀人、拒捕案件,凶手都道是从电影中学得,社会恶事件变成了好莱坞电影的翻版,最典型的莫过于阎瑞生谋害妓女王莲英事件,作案手法和动机都来自那些好莱坞电影。这个故事随后被上海投机分子搬上银幕,拍成中国第一部长片《阎瑞生》。“色情”则是国内舆论界给好莱坞电影贴上的又一个重要标签,“徒以声色于先务,是以外人淫靡奢侈之风,以诱惑我国之青年也”,片商们出于生意眼而翻译出各种耸动听闻的译名,如《春宫艳史》、《一夜风流》,一时让中国银幕满眼春色。

这直接刺激了民国期间的电影审查,1934年修订的电影检查标准,将淫秽、乱伦、自杀、以不正当方法表演妇女脱卸服装等均列入禁止范围。当年禁演影片9部,好莱坞电影就占了6部,其他影片审查时也有删节 ,如《大饭店》中厂主与女店员在卧室里调情一场即被删去。当年国民党中央电影事业指导委员会曾作出决议:严格检查外片,凡外国出品之肉感浪漫影片禁止映演。只有孤岛时期的“无政府”年代,好莱坞电影才得以全无顾忌地在上海上映,在重庆陪都,好莱坞电影成为人们逃避战争和沦陷情绪的寄托,需求量竟然一路猛涨到1946年的881部,此时审查宽松,更多是时代飘摇的缘故。

作为黄金时代的经典杰作,《一夜风流》却也在中国遭受不少批评

审查和禁映的同时,好莱坞电影更多面对舆论的批判,民国媒体对好莱坞电影的态度从来都是非亲和的,尤其是1931年伊始左翼影评人占据了舆论阵地,上海各大报的电影专刊,如《申报》、《时报》、《晨报》、《大公报》等,基本上都掌握在左翼手中。他们继承了以往对好莱坞电影道德批评的基本看法,即这些电影的“邪恶”与“色情”,以一种有组织、有理论的方式,发起对好莱坞电影的批评,并上升到政治纲领,认为《一夜风流》“淡到毫无踪影”;《一曲难忘》“如此其丑,如此其俗不可耐”;《三剑客》是“毒药”,“极度的低级趣味”;《璇宫艳史》是“迷药”,“利用着醇酒、妇人、唱歌、跳舞之类来麻醉大众的意识”。

相比道德批判,好莱坞电影中的“辱华”情节才是激起全民愤慨的引子,华裔影星黄柳霜因出演《上海快车》而遭到中国观众的口诛笔伐,与卓别林齐名的哈罗德·劳埃德因为1930年《不怕死》在中国的影响急剧下坠,导演洪深忍无可忍,当场走上舞台痛斥《不怕死》的辱华要点,不惜被带到巡捕房。这一出戏轰动大上海,支持洪深者不计其数,电影界纷纷发表宣言,终于让上海电检会在各方压力下以“侮辱我华人处,令人发指”为由宣告本片禁映,派拉蒙公司被迫收回影片并赔礼道歉。这一事件影响了民国电检法,“有损中华民族之尊严”的影片自此都遭遇了严厉审查。

传奇的尾声:“糖衣炮弹”滋养新中国电影

新中国成立后,由于中美对立,被当做资产阶级腐朽文化代表的好莱坞电影在中国逐渐销声匿迹

--好莱坞黄金时代在中国--传奇的尾声:“糖衣炮弹”滋养新中国电影

1949新中国成立后,好莱坞电影曾经短暂存活,然而鸭绿江的炮火让这一切戛然而止。好莱坞在1950年底全面退出中国市场后,仅有1部电影曾在中国上映,即那部由布尔什维克主义者赫尔倍特·J·比勃尔曼执导的《社会中坚》,这部阐述美国矿工们苦难生活和劳资纠纷的电影成为中国文化界的教材,然而也有人慨叹电影里美国罢工工人也有私家车。在当时反美情绪高涨的时代,好莱坞电影不仅是“糖衣炮弹”的典型载物,更似民国鸦片一般荼毒。从此,好莱坞电影深锁在“电影资料馆”里,成为少数人观摩和批斗的对象,电影演员出身的江青,则长期观摩奥斯卡系好莱坞影片,并指示当时的“八个样板戏”从中学习借鉴。

然而,无法否认的是,民国时代电影人吸取的好莱坞制作风格与方法,成为他们集体记忆的一部分,包括摄影、灯光、叙事结构、演员表演等等,对1949年之后的新中国电影有着长久的影响。唯一区别在于好莱坞电影不允许再被当做参照物了,政治主题之外,这些电影里仍然可以看见好莱坞一贯的视觉印记。况且,作为宣传机器的电影要被文化程度不高的“工农兵”看得懂,也必须借助好莱坞电影的情节剧模式及善恶对立的价值观。

黄金时代电影的浮华做派在五六十年代的香港电影中得到了延续

(图为王天林导演作品《野玫瑰之恋》剧照)

内地电影对好莱坞的承接已经过去,但这种文化仍然植入在港台市场,香港的新华公司在张善琨的引导下继续拍摄商业片,到邵氏、电懋大片场制度确立后,他们的时装片仍然在不停的借鉴好莱坞电影,形成了当时的华丽做派,王天林执导的《野玫瑰之恋》中可见一斑,张爱玲等编剧亦加盟电懋,高级知识分子的创作又掀起一轮高潮。不得不提的是邵氏武侠片,虽然是中国独有的类型,在那个年代仍然受到美国西部片、日本武士片的直接影响,许多电影仍然是改头换面地照搬。而在台湾,李行、白景瑞、宋存寿纷纷开拍琼瑶制作,“三厅”电影的背后,仍然是好莱坞精英文化的一种反射。

值得一提的是,1950年前后,国内报刊杂志刊载了大量好莱坞影迷的忏悔录,纷纷指证美国电影对中国人民造成的伤害,这些“忏悔”用个人经验来证明美国电影如何导致了他们精神蜕化,当时搞得一本正经,今日看来则尽是笑谈。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映