[大片十年]右转再右转:国产大片的路径选择

2012-07-13 23:51:37来源:时光网

序当年徐克百般挑剔,终于逼得黄霑为《笑傲江湖》谱出了传世的《沧海一声笑》。为什么一曲“沧海笑,滔滔两岸潮”如此过耳难忘,能为我们带来某种本能的熟悉和亲切?除了霑叔的天才迸发,还必须说,他采用传统“宫商角徵羽”五声音阶谱曲、用古典词牌长短句格式填词,大约才是根本——即便不明其理,我们也能在第一时间领略其旋律、对仗、平仄和韵脚的美妙,归根结底,因为这就是和山水画、狂草帖、景泰蓝一样,成百上千年沉淀在我们身体发肤之内的遗传因子。换言之,在音乐、文学、绘画、雕塑、戏曲等等门类上,中国人始终“自己有一套”,我们得以近乎天然、超验地把玩这种种艺术独具的中式风韵。然而可惜的是,对于电影这门新的“第七艺术”来说,无论在创作还是欣赏层面,我们至今也没有找到一套合适而完备的章法。或者这么说,上世纪八九十年代,大陆香港台湾三地,似乎一度分别摸索出了某种适宜的电影“语法”,可是这个阶段昙花一现,很快就没了下文;而仅有的一个实现了持续性、并且有相当文化价值和产业价值的“古装武侠”电影类型,虽然撑起了一线天,但它与生俱来的狭窄、封闭,无力铺陈出一个完整的电影生态系统,而且糟糕的是,这些年里,武侠片本身也一直在动摇,乃至堕落。——所以,从《英雄》开幕的“中国大片”,尽管走过了票房节节高的十年,到今天依然无法真正赢得国人的认同与骄傲。

四九年以后的大陆,时时要大,不大,不但是道德问题,而且简直反革命……中国大陆电影受“大题材”之误,其实已到了甘心情愿的地步,又常常是哲学之狼披上庶民的外衣,狗嘴里偏吐出象牙来,观众不傻,当然将“悲剧”作“喜剧”看。

——阿城第一章:大片是谁,谁是大片“大片”一词大略出现于上世纪90年代初,多部

成龙贺岁片及好莱坞进口分账片接连登场,这些以大额投资、刺激场面、惊人视效打造的进口电影,其强烈的视听冲击,一下让国人“开了眼”。中国观众由此骤然发现,原来好莱坞电影早已不是昔日

《魂断蓝桥》《乱世佳人》《出水芙蓉》那样的情节剧,而已演进成了《亡命天涯》《真实谎言》《石破天惊》式的刺激肾上腺素分泌的兴奋剂。“大片”,就此成为一条民间语文,专指这类火爆的进口动作片。1998年的

《泰坦尼克号》则是一次极致案例,该片劲收3.6亿,不仅制造了保持多年的中国电影市场纪录,而且其数额相当于98年全年总票房14.4亿的25%,同样是个前所未见的成绩。

第二部单片票房占全年票房25%的电影出现在四年之后:张艺谋的《英雄》,票房2.5亿,约等于2002年国内票房总额9.5亿的26%。自此之后,“大片”不再是进口电影的代名词,人们开始为它冠以“美国”或“国产”两个限定词。

《简单任务》(上图)《红番区》《亡命天涯》等一批最早的进口分账电影,其实是国产大片们最早的示范榜样,尤其同为中国人的成龙在国内外市场的优异表现,极大刺激了内地电影人对“纯娱乐片”的憧憬

当然,“大片”从来不是一个可量化的精确的分类,大体上指的是“大投资、大导演、大明星、大场面”的商业类型片,不过毕竟投资达到多少算“大”,哪些电影人称得上“大腕”,终究仁者见仁智者见智。在另一方面,“高票房”似乎也是判断大片的一个标准,但实际上又非绝对,因为现象级大卖的《非诚勿扰1、2》

《失恋33天》等,就很难被视为“大片”。换个角度说,大片体现的是一国/一地电影工业的最高水准,这不止是指影片本体的创意和制作,更表现为宣传、发行、上映、外延等一系列市场推广行为,而且无论创作者是否有更多“表达”上的抱负,大片根本上是以招揽最多观众、赢取最大票房为目的的娱乐电影,所以,营造视觉奇观,提供强烈的官能刺激是大片共同的特征,因此超乎一般人生活经验之上的动作、战争、科幻、魔幻类电影,才是大片最般配的类型,而商业电影中另外重要的两大板块,言情和喜剧,就要打入另册了。

所以,十年来,真正被国人视为大片的本土电影并不多,

张艺谋的武侠三部曲《英雄》《十面埋伏》《满城尽带黄金甲》,以及他最新的《金陵十三钗》、陈凯歌的《无极》、冯小刚的《夜宴》《集结号》《唐山大地震》、吴宇森的《赤壁》两部曲、陈可辛的《投名状》《十月围城》、周星驰的《功夫》、徐克的《狄仁杰之通天帝国》《龙门飞甲》、姜文的《让子弹飞》、陆川的《南京!南京!》、陈国富的《风声》、陈嘉上和乌尔善的《画皮》两部曲,以及“另类”的《建国大业》《建党伟业》及《赛德克·巴莱》大致构成了争议不太大的第一阵容,而

《墨攻》《七剑》《天地英雄》《霍元甲》《神话》《白蛇传说》《新少林寺》《梅兰芳》《2046》《色|戒》《三枪拍案惊奇》《新警察故事》《宝贝计划》《无间道3》《窃听风云1、2》等,则算是“准大片”,可堪第二方阵。考察“大片十年”,重点自然聚焦于前一类,但这第二阵容也不乏文化上和产业上的讨论价值。(编者按:正如前述,“大片”是个粗略概念,读者不必过于纠结“分类学”。)

它们就是所谓的“国产大片”:备注:《赛德克·巴莱》是十年大片中唯一的一部“进口电影”;《画皮Ⅱ》的票房截止于2012年7月14日

作为中国导演第一人的张艺谋,从《红高粱》到《英雄》,每一次都领时代之先,但他的“古装武侠”赢了市场,输了口碑

第二章:从文化事业到娱乐工业今天的论者经常强调,“第一部国产大片”《英雄》的上映,不但是中国电影人针对进口大片抢滩登陆的回应,更是对连年下滑、接近崩盘的中国电影市场的一次救市——须知,中国电影的年度票房总额,在80年代末90年代初就已经达到了30亿左右,然而从1999年起,全国总票房连续四年跌破10亿元,观众人次比起80年代,更是锐减了上百倍。

《英雄》的产业贡献当然重要,但我们必须指出,只凭一两部电影显然不可能改变全局,所以单片票房更高《泰坦尼克号》只不过贡献了一次98年的小高潮。让中国电影从跌停处站起来,重新上路的一条腿是“大片”,另一条腿则是院线制,而这才是中国电影真正的救市良方。

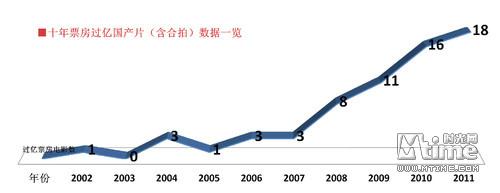

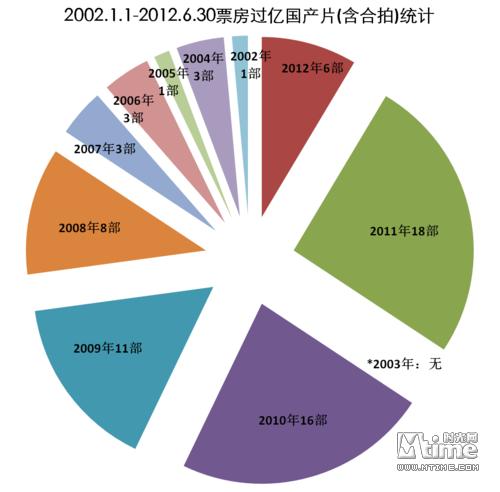

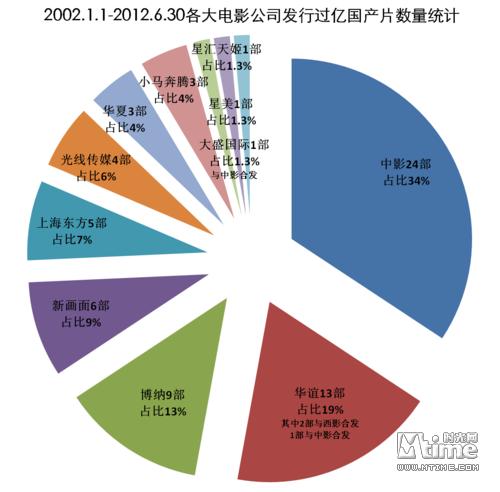

《泰坦尼克号》见证了中国遍布城乡的单厅礼堂式影院最后的辉煌,此后,这些影院陆续关停,或者变身为歌厅、舞厅;而《英雄》起航,配套的则是院线制确立、城市商业中心陆续兴建多厅影城的结构性改革,也就是从此刻,持续至今的影院建设狂飙突进开始了——从2002年到2012年的十年间,中国银幕数量由1000块激增到10000块,票房也由不足十亿到突破百亿。从生意的角度看,“销售终端”迅猛扩容,就需要“产品”在质量和数量上同步跟进,于是我们看到,2003年起进口大片的配额数量从10部翻番到20部,进口批片业务也随之兴起,而另一方面,就是本土自制“大片”堂皇登场,它们作为排头兵,开始率领国产电影走向产业化。

中国电影的产业化改革尽管早在90年代初期就已经展开,影片发行由中影公司一家专营的统购统销,逐渐开放给各个制片厂,执行分账制。中期后,又逐步向民营资本放开了制片发行业务,并大量引入港台资源和人才,94年之后更开始进口分账电影。然而,在电视普及、盗版冲击、文娱项目日益丰富的大背景下,作为产业的中国电影依然日益低迷,最后在世纪之交的几年里跌入谷底,曾经无往不利的进口片,此刻也只能拿到两三千万的票房。当然,观众热情的冷却是一个原因,不规范的影院管理导致的票房偷漏瞒报同样为害不小。所以,连锁经营、统一管理、统一供片,并且售票环节全面计算机化、票房数据必须联网上报的院线制成为改变这种局面的关键举措。

与大型商业中心“同谋”的多厅制影院狂飙突进式的建设,是中国电影生态结构改变的最大根本:我们不妨做一个狂野的假设,如果中国影院放映的全是进口电影,这个产业是不是依然繁荣?

当然,不容忽视的另一层大背景是,中国房地产业正在疯狂而野蛮地生长,为大型商业地产项目搭配影院和超市,成为地产商的标准程序:不但一次性出租了大面积场地,更重要的是,能借此招揽大批客流:地产业的粗略估算是,电影观众的观影消费,相较于候场、散场时连带的购物、餐饮、电玩等消费,比例大约是1:10。

有了上述变化之后,用重金打造,并且每每被营销成为“社会事件”的大片们,就成为“把中国人重新召回影院看电影”的原因和成果。看大片,已经不再是“看电影”这么简单,实则还包含着体验国际化都市化的休闲生活生活、参与社会公众话题讨论的动机——身边所有人都在大谈“一个馒头引发的血案”或“3D、IMAX”时,你怎能置身事外?这已经成为普通中国人生活方式和社交的一部分。中国电影在此刻,才真正从早年的“文化事业”,转身而变为“娱乐工业”。

我们甚至可以不乏尖刻地说,《英雄》源自对《卧虎藏龙》一系港产武侠的“山寨”,而改编自《哈姆雷特》的《夜宴》,则是双重而且二度的仿制

第三章:这也是一条山寨之路从《英雄》到《画皮Ⅱ》,国产大片走的实际是一条仿制之路。

《卧虎藏龙》在欧美的成功,极大刺激了中国电影人对武侠题材的热情,而不得不说,作为华语片最成熟、最成功的类型,武侠/功夫电影,脱胎于本民族最繁荣的通俗文学,而且上承二三十年代的老上海电影,再经过

胡金铨、张彻、李小龙到成龙、徐克、袁和平这两代港台电影人的几十年深耘,已经枝繁叶茂,独具一格。比起《精武门》、

《新龙门客栈》、《黄飞鸿》等前辈,《卧虎藏龙》或许从来不是华人最认同的武侠电影,但无疑是一个在精神气质、艺术品格和市场表现三方面都表现上佳的集大成者。而张艺谋的《英雄》,显然正是企图克隆《卧虎藏龙》成功的一次尝试——不但两片的制片人都是传奇而低调的华语电影教父江志强,而且张艺谋也和李安一样,不是徐克、

洪金宝之流的动作片专业户,而是国际公认的主流、优质艺术电影名导。

《英雄》在境内境外都实现了商业成功。但口碑则完全谈不上出众,颠覆传统武侠电影“侠以武犯禁”、“江湖”反抗“庙堂”的浪漫主义的武侠本位立场,让该片受到知识界的大力攻击。行侠仗义、快意恩仇,因挑战统治秩序而被我们景仰的剑客,居然为了成全暴君秦始皇的“天下统一”而甘心受死,这种下跪奴才式的意识形态,绝对是“反武侠”的,所以张艺谋遭遇了无数的媒体指责。而站在普通观众的感性立场看,莫名的主题之外,看似“香港武打片”而又极度似是而非的观影体验,才是别扭的根本:为什么李连杰、梁朝伟、张曼玉、甄子丹主演的古装武侠片,完全没有传统香港电影的那份潇洒、随性、调侃和浪漫?残剑、飞雪、无名一干人等,哪一个具有堪比金镶玉、东方不败、方世玉,甚至是鬼脚七、玉面狐狸的神采?就这样,张艺谋的老班底,加上

杜可风、程小东,以及谭盾、和田惠美组成的国际纵队,却煮出了一锅夹生饭。

其实,对港式商业电影的“山寨化”,早在上世纪八九十年代已经屡见不鲜。然而,出于种种不言自喻的原因,内地电影人对港产娱乐片的移植,始终南橘北枳。例如张艺谋的另一次滑铁卢,就是1989年的劫机动作片

《代号美洲豹》。而陈凯歌在《无极》上栽的大跟头,以及张艺谋进一步因《十面埋伏》而遭的全民讥笑,就是两次更加典型的案例。不过,即便汲取了教训,无论是冯小刚的《夜宴》,还是张艺谋三度出手的《满城尽带黄金甲》,虽然小有改良,可也无法根本上唤回观众对古装大片的信任——原因无他,两片都改编自经典话剧(前者《哈姆雷特》,后者《雷雨》),但是把经典情节、历史叙事、港式武侠组合起来之后,依然驳杂不纯,尤其是这两出“帝王家事”,煞有介事而实则粗疏草率,完全无力构成

《末代皇帝》、《霸王别姬》式的史诗格局,甚至比起在提供纯粹娱乐的同时,还能因小见大地叩问国族性格的

《倩女幽魂》、《黄飞鸿》之类,也颇有不如。

《投名状》是十年古装大片中,最具表达野心和艺术品格的作品

这种情况的反面,是香港影人对大陆同行“宏大叙事”的跃跃欲试,陈可辛的《投名状》和吴宇森的《赤壁》正是典型,不过牵绊这批香港导演的,更多还是对内地官方意识形态和观众趣味一厢情愿的认知。不过无论如何,《投名状》都算得上是十年来古装大片中最杰出的一部,然而可惜的是,这几乎是一个“孤案”。而且该片收支不抵,在商业上的最终失利,也给投资者和创作者敲响了退堂鼓。陈可辛再出手的《十月围城》和

《武侠》,在电影品质上也就持续败退;而《赤壁》则成为《无极》之后的又一个全民笑柄。

到了《金陵十三钗》、《龙门飞甲》和《画皮Ⅱ》,情况又有了明显的新变化。随着中国电影“前十年学香港,后十年学美国”的行业共识,好莱坞化变成了新的驱动力——《金陵》请来外国大牌演员做主演,以英语为主要对白语言,幕后制作队伍也找来好莱坞人马;《龙门飞甲》虽然在内容和气质上依旧中式,但在介质上3D化、IMAX化,则完全紧跟了美国大片潮流;至于《画皮Ⅱ》,更是一个值得多元研究的样本:不但摇身变成完全的3D片,而且影片的美学基础,也变成了日式动漫游戏、美式魔幻电影交杂的产物,主打CG特效的立场,更是一种好莱坞式思维。

《龙门飞甲》缺少了《新龙门客栈》的潇洒流畅,但借用IMAX3D这样的时髦技术,依然实现了商业胜利。这代表的正是中国电影“好莱坞化”的取向

再联想到模仿《两杆大烟枪》的《疯狂的石头》,号称中国版《无耻混蛋》的《黄金大劫案》,中国式超级英雄《全城戒备》、《四大名捕》,翻拍《男人百分百》的《我知女人心》,中国版时空特警的《未来警察》,中国版《鬼影实录》的《B区32号》,中国版“小妞电影”的《杜拉拉升职记》《亲密敌人》,致敬《飞越疯人院》的《飞越老人院》,以及同样要启用奥斯卡影帝的《一九四二》等等,我们就会发现,无论大片中片小片,对好莱坞的模仿正在变成中国电影新的成功配方。而说起来,这实在和遍布全球的“中国制造”逻辑一脉相通,不过不同的地方也很明显,一方面电影上的仿制、山寨,比起实体制造业,真是晚了太多年,而更重要的问题是,制造业的山寨产品是我国出口贸易的主力,而电影领域的山寨货,却只能内销。

从《英雄》到《画皮Ⅱ》,大片十年的一头一尾,充满了有趣的对比

笔记一则:拿《英雄》和《画皮Ⅱ》比一比“大片十年”,一头一尾的《英雄》和《画皮Ⅱ》都实现了票房大卖,也都遇上了被指为“主题先行,故事牵强,人物扁平”的口碑危机,但两片之间,更有若干有趣的对照,值得玩味:一、《英雄》启用了中国导演第一人张艺谋,主演也汇聚了李连杰、梁朝伟、张曼玉三大香港明星,前者和成龙一样全球知名,后两者则凭借王家卫的《花样年华》风头正劲,配角章子怡则因为《卧虎藏龙》一炮而红,这样的组合在国内外市场都有号召力。制片人则是江志强和张伟平的强强联合,这两位是目前华语电影圈屈指可数的幕后大玩家,但一个低调到近乎隐形,而另一个则高调到堪比大牌明星,也算是奇特的互补搭档;而到了《画皮Ⅱ》,则热炒“制片人中心制”概念——实则历年大片制片人作用其实都不小,只是导演更具知名度而已。不过重要的地方在于,《画皮Ⅱ》启用了名不见经传的新人导演乌尔善而一举成功,确实是数十年来中国电影“导演决定论”开始动摇的征兆。演员方面,该片基本全部启用内地面孔,因为一方面近年东亚东南亚市场已经萎缩,而同时国内市场的“内需”已经足够壮大,对于年轻一代的观众而言,赵薇、杨幂之辈,比起“双周一成”更要喜闻乐见。二、两者的视听都很突出,不过《英雄》是旧派港式动作片的动作设计,加上中国内地独有的团体操式人海表演混合而成,基本属于“物理特效”(尽管也有箭如雨下这样的CG镜头),在当时还是在今天,看上去都达到了国际水准;而《画皮Ⅱ》通篇炫耀其CG制作为主的视觉特效,放在“中国电影”的范畴内相当拔尖,然而其质量和当下的好莱坞一流水准相比,还有距离,更不用说放到五年十年之后再看。三、尽管两片的服装美术,都有日本方面的参与,但《英雄》起码还是体现了一种能够被认知的“古代中国”想象(哪怕不尽符合史实),传达的是一种传统的中式美学(尽管由于“装修工”张艺谋主导,而更多体现在雍容华贵而非素雅清淡的一面);至于《画皮Ⅱ》,则东洋风西洋风兼备,就是很难找出中国风,虽然还有某种东方味道,但显然已经变成了《图兰朵》式的西方视野里的东方景观,某种“主动被殖民”的迹象依稀可辨;四、《英雄》讲的是标准的中国故事,虽然主题为国人诟病,但不得不说也是某种传统的家国天下、忠君济民儒家道统的体现(尽管过于简单粗暴)。武侠情节加刺客传奇,都是千百年来本民族津津乐道的东西,大红大绿的色彩主题,同样也是某种民俗的展示。而正是这样“越是民族就越是世界”的作品,不但两岸三地卖座,日韩新马泰这的传统中式武侠/功夫片的最大海外市场也反响良好,更在西方世界叫好叫座,美法德等国媒体和观众都亮出了高分;而《画皮Ⅱ》却是一部包装成古装片,实为借用古典元素外壳来探讨“现代”主题的“时装片”,情节内核实际上更像是一部言情文艺剧。影片的视觉风格、人物造型、镜头语言、剪辑节奏都接近“西片”,旨在满足看惯了美式大片的中国影人和观众期待在本土电影里找出“好莱坞感觉”的奇异愿望,而该片的目标市场,也就更多瞄准了本土。五、两片都被看作是“救市”之作,但其实个中的意味大异其趣,《英雄》“救”的是经济上已经接近破产的中国电影业,这个行业包括制片发行放映整条产业链,进口片的引进发行也包含其内;而《画皮Ⅱ》“救”的是国产电影这个文化产品门类,实际上我国电影业在当下相当繁荣兴盛,影院遍地开花,票房节节攀升,进口大片们带来了巨额的票房,而这些财富,老外能拿走的不到两成——这和“中国制造”的商品以低价出口,却在海外售出高价多么异曲同工!

2002-2011年度中国内地票房简表

2003年起,这十年是中国电影产业全面走向繁荣的十年, 值得注意的是,2004年起,国产电影的票房总额总是比进口电影稍占上风

我们曾经的国产片票房冠军,可以是《阳光灿烂的日子》、《红高粱》、《霸王别姬》、《牧马人》、《大撒把》、《红樱桃》

第四章:拍大片,到底为了什么?对比一下中美两国的历年(本土片)票房冠军,我们就会发现某种异曲同工的相似性(当然,鉴于两国的国情,这种对比不能也不必按照同时期为基准):早年间,美国的最卖座电影不乏有

《音乐之声》《灵欲春宵》《虎豹小霸王》《教父》《雨人》这样讲人情、有深度的作品,而中国这边,对应则是

《牧马人》《红高粱》《周恩来》《霸王别姬》《红樱桃》《阳光灿烂的日子》;然而几乎从《星球大战》开始,美国票房排行榜上,就始终由“高概念”的科幻、动作、魔幻型电影独领风骚,对应的,“产业化”之后的中国电影市场,就是《英雄》、《功夫》、《无极》、《满城尽带黄金甲》、《赤壁》、《画皮Ⅱ》们的天下了。

这说明了什么?无论中美,电影大片都嬗变成了某种地地道道、“坐过山车一样”的娱乐产品。而在从前或许还没有“大片”(美国称之为“blockbuster”)概念之时,这种受欢迎程度类似的国民级电影,还保有一定的人文的、社会的、哲学的、艺术的品格,不但提供娱乐,也可负担更深刻的使命。虽然国人每每哀叹于国产大片的羸弱,但实际上,《2012》、

《变形金刚》之流的美产大片,精神上的贫瘠一样令人咋舌——当然,鬼斧神工的电脑特效也称得上是某种艺术,但电影如果只是提供视觉奇观,其存在的意义还剩多少?

另一个悖论在于,十年来的国产大片,本来只该担负是否娱乐的任务,但却又不得不被纳入针对严肃作品的评价体系。因为,这些大片都是国内、乃至华语电影圈最优秀的一批严肃电影导演的手笔,而舆论界和观众们,对他们有更严格的一套评判标准,但这也无怪于他人,他们的确一度是当代华语电影里最杰出的一批创作者——而我们很难想象,斯科塞斯、福尔曼、科恩兄弟或基耶斯洛夫斯基、雷乃、卡拉克斯、赫尔佐格、贝托鲁奇、莫莱蒂、阿莫多瓦、是枝裕和们会去拍科幻片、动作片。当中国最好的导演都在蜂拥去拍商业大片时,不得不说,我们电影业的已经隐藏了某种结构性的弊病。

中国电影一度在八九十年代通过《芙蓉镇》、《黄土地》、《一个和八个》、《红高粱》、《孩子王》、《秋菊打官司》、《霸王别姬》、《阳光灿烂的日子》,找到了一种弥足珍贵的平衡,这是新兴的中国电影界和新兴的中国文学界深度互动的时代,这些作品不但借用出色的文学母本,找到了高质量的艺术坐标,还同时成为举国关注的现象级电影。如果“中国大片”能够就此衍生而出,那将是一个莫大的幸事。然而,

《活着》、《蓝风筝》、《鬼子来了》等影片先后被禁,遗腹子《荆轲刺秦王》之流又挨了市场的当头一棒,随后则是好莱坞大片的强势登陆,中国电影的好年景很快在内外夹攻下一蹶不振,艺术商业,两线溃败。

而国产大片的兴盛,就是中国电影在商业目的上的一次触底反弹,可惜的是,艺术上的回勇却微弱得多,即便是多少具备了“野心”的

《集结号》、《南京!南京!》、《让子弹飞》、《金陵十三钗》,也缺乏曾经的深度和纯粹——但它们已经是在大片热潮中我们能够看到的最积极因素了(而《色|戒》则成了一个最终起了很大副作用的独特案例),甚至《建国》、《建党》这两部主旋律大片,比起早年的

《周恩来》、《大决战》,质量之高下也一目了然。

《那些年》、《失恋33天》等“小片”的成功,证明了大片不该是一种不可争辩的方向

“拍大片”,既是中国影人对好莱坞大片的模仿,归根结底,也是暗合“大国崛起”背景的一种反应,以及举国“美国化”的产物。其实,《非诚勿扰》《失恋33天》

《武林外传》《那些年,我们一起追的女孩》等片,已经示范了无需大明星大投资大场面或大导演,中国电影一样可以大卖(实际上冯小刚的大多数作品都不在“大片”之列)。那么,既然中国电影的人力资源和物质资源都谈不上丰富,既然法国人意大利人日本人都几乎从来不拍科幻魔幻玄幻,为什么我们非要对“大片”情有独钟呢?我们用的电脑、手机,核心零件无一不是舶来自海外(当然在中国组装),我们的石油一半以上依靠进口,我们的民航班机清一色是波音和空客,我们从不为之焦虑。但在电影方面,我们不但要拍大片,而且还必须在票房上要求国产片对进口片保持51%:49%以上的胜率,既要买卖上赚钱,又要在文化上取胜(同时还要奉行严格的意识形态审查),我们只能说,这种非理性企图实在扭曲怪诞。大片拍了十年,我们得到的其实大体是一个类似KTV或电玩城的产业——虽然,从创造GDP的角度来说,这算得上是一桩好生意。

我们的电影进口政策,看起来是在保护国产电影,但配额制这个漏斗,过滤下的全都是最具商业品相的产品,其副作用在于,从创作者到观众,都对好莱坞产生了某种错位的误解,以至于对国产电影产生了过度的自卑:我们抱怨国产电影“太烂”,但当

《三峡好人》、《钢的琴》、《赛德克·巴莱》、《我11》上映的时候,却没人愿意买票(这主要归咎于放映体制的问题:把汉堡薯条可乐的搭配定为一种通吃的标准,而不给粗茶淡饭任何空间,食客的口味也就随之偏狭)。其实美国电影远不是只有爆米花大片一种,关乎心灵直抵灵魂的好电影一样不胜枚举,所以《蜘蛛侠》、《变形金刚》之流永远不可能拿下奥斯卡(艺术类)奖项。然而我们的进口配额制,却生生把美国以内和美国以外的优质影片拦在了门外,其结果就是一叶障目不见泰山。

而在商业逻辑挂帅的成功学时代底色下,对电影票房数字的痴迷,更从原因到结果强化了大片崇拜症,继而恶性循环。今天染上这种病的,不但有电影创作者,也有普通观众,而在“文化产业大发展”的今天,还要加上各级政府官员们。所以,一场发生在今天的中国电影大跃进,混合着民族情绪、大国情结、官场政绩、投机心理——独独缺少艺术抱负——正在暗流涌动蓄势待发。而大片,正是热病患者脸上的两朵腮红,虽然鲜艳夺目,却是病灶所在。

《十面埋伏》这样的大片,实在让人慨叹“资源浪费”,而重要的是,我们的电影工业远不是好莱坞,可以不在乎对大导演大明星大投资的浪费

放眼世界,在好莱坞大片坚船利炮的进攻下,各国的电影市场上,本土片基本失守。然而,到了今天,法国、日本、德国、英国、意大利、俄罗斯、西班牙等,依然算得上是电影大国,它们选择的策略是在电影艺术、而非电影生意上回应好莱坞。而在这些国度的电影市场上,执行的也不是闭关政策,虽然大众方向的娱乐片出产也不少,偶尔也打造其本土的“高概念”大片,但总的来说高举“文化多样”大旗,低成本优质文艺片才始终是这些国度的拳头产品,也是其输出本民族文化最有利的途径。

就像我们这个国度疯狂的城市化建设一样,杰出的建筑物个体自然令人赞美,但整个国家一意孤行地放弃历史财富,而去拥抱“国际化”“城市化”,每个城市都在为了政绩和GDP数字而整齐划一地建造千篇一律的“石屎森林”,就会让人不得不产生深深质疑。同理,我们不否认某些作为个体的大片具备令人尊敬的艺术水准,以及其之于中国文化的贡献,但宏观地看,大片代表了一种急功近利的商业化诉求,而且其存在,不但严重挤压了中小片的生存空间,也在“大方向”上率领着体量不同的各类电影,义无反顾地奔着票房数字而去。说到底,中国电影这列以大片作为火车头的特快专列,正在轰鸣而去,可我们的铁轨却没有预先铺好,而是走到哪儿铺到哪儿,而且,这条旅途上既没有道岔,更没有设计刹车。

最近更新热门电影热门剧场

1 断背山2005-09-02上映2 雷霆沙赞!众神之怒2023-03-17上映3 限制2022-08-31上映4 情感短线:婚庆小队2023-01-13上映5 小野田的丛林万夜2021-07-07上映6 云中谁寄锦书来2022-12-11上映7 别当欧尼酱了!2023-01-05上映8 护卫者2022-12-16上映9 起舞的皮娜2022-05-06上映10 梅根2023-03-17上映11 摇滚狂花2022-10-11上映12 我可能遇到了救星2022-12-16上映13 传奇与蝴蝶2023-01-27上映14 另一个世界2021-09-10上映15 五恶魔2022-05-17上映16 冰剑的魔术师将要统一世界2023-01-05上映17 不止不休2023-03-24上映18 寒枝折不断2022-12-31上映19 嗷呜2022-08-19上映20 阿什格罗夫2022-03-03上映